Der Rote Faden

Wir sind weiterhin im Bereich der WELTERKLÄRUNG unterwegs.

Nachdem wir zunächst verschiedene Menschenbilder betrachtet und uns dann für die wissenschaftlich-rationale Perspektive als geeignete Erkenntnisquelle entschieden haben, nahmen wir neben verschiedenen Humanwissenschaften speziell die Neurowissenschaften in den Fokus.

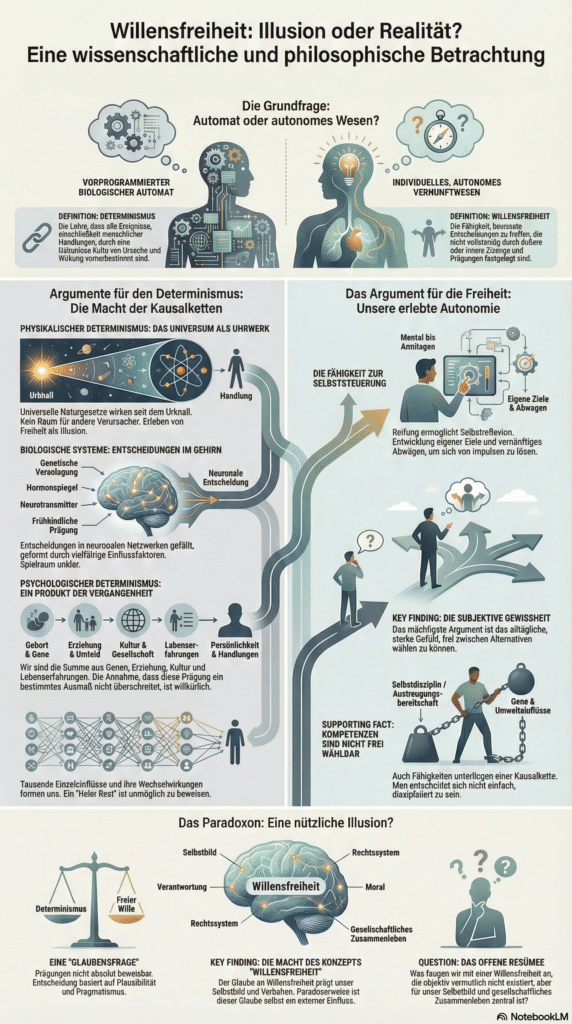

Mit dem Thema „Willensfreiheit“ knüpfen wir einerseits an die Grundsatzdiskussion über das Konzept des Determinismus, andererseits an die Hirnforschung an. Zusammen mit den Parallel-Themen „Ichwerdung“ und „Lebenslenkung“ erkunden wir den Freiraum, den biologische und kulturelle Prägungen dem Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen ermöglichen. Da sich die drei Kapitel inhaltlich stark überschneiden, werden jeweils andere Schwerpunkte betrachtet.

Für die später (im Teil WELTGESTALTUNG) diskutierten gesellschaftlichen Fragen ist der angenommene Freiheits- bzw. Autonomieanteil, den wir Menschen zusprechen, von zentraler Bedeutung (s. Nachfolgethemen).

Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

Vorlesen lassen

Die Frage, ob der Mensch so etwas wie ein vorprogrammierter biologischer Automat oder ein mit individueller Autonomie ausgestattetes Vernunftwesen ist, treibt die Philosophie seit Jahrtausenden und die Wissenschaften seit Jahrhunderten um. Für viele ist es auch eine bedeutsame theologische bzw. ethische Frage.

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

Physikalischer Determinismus

Die radikalste Sichtweise ließe sich aus einem grundsätzlichen physikalischen Determinismus ableiten: Wenn unser Universum aus einer – wie auch immer gearteten – Materie besteht, auf die (seit dem Urknall) universelle Naturgesetzen wirken, dann ist da kein Raum für andere Verursachungsquellen. Letztlich könnten dann auch biologische, psychologische oder geistige Prozesse auf die ihnen zugrundeliegenden physikalischen Prozesse reduziert und aus ihnen abgeleitet werden.

Das Erleben von Entscheidungs- und Willensfreiheit wäre dann eine raffinierte und für das Überleben unserer Art sinnvolle Illusion.

Wie in früheren Abschnitten diskutiert hat die Quantenmechanik, die Erforschung komplexer Systeme, die Chaos-Theorie und das Konzept der Emergenz das physikalische Weltbild komplexer gemacht. Zufallsfaktoren werden auf subatomarer Ebene weitgehend akzeptiert, die Vorhersagbarkeit aus einer rein reduktionistischen Sichtweise in Zweifel gezogen.

Die Auswirkungen solcher hochspezialisierten Diskussionen in der theoretischen Physik auf die Frage menschlicher Autonomie ist kaum seriös einzuschätzen. Bisherige Versuche, in den Zufälligkeiten von Quantensprüngen einen Grundlage für Entscheidungsfreiheit in unserem Gehirn zu sehen, sind alles andere als überzeugend. Trotzdem wankt das klassische – absolut deterministische – physikalische Welterklärungsmodell.

Biologische Systeme

Noch interessanter und bedeutsamer sind Konzepte, die auf der Besonderheit von biologischen Systemen aufbauen. Am konsequentesten hat das der englische Biologe MITCHELL ausgeführt.

Wenn man ihm folgt und annimmt, dass lebendige Wesen eine innewohnende eigene Verursachungsmacht haben (die sie sozusagen von den Gesetzen der Teilchenphysik abkoppeln), dann stellt sich die Frage nach der Willensfreiheit nicht mehr prinzipiell (auf der Basis eines Weltbildes), sondern erfordert eine genaue Detailanalyse:

In welchem Umfang sind unsere Entscheidungen – die ohne Zweifel in unserem Gehirn gefällt werden und die uns (oft oder meist) als „frei“ erscheinen – geprägt oder gar bestimmt durch die Gesamtheit von verschiedensten Einflussfaktoren. Was alles hat uns also zu dem Menschen gemacht, dessen komplexen neuronalen Netzwerke in einem bestimmten Moment die Entscheidung A statt B auslösen?

Psychologischer Determinismus

Die gängigen und alltagskompatiblen Konzepte einer „psychologischen“ Willensfreiheit lassen sich etwa so zusammenfassen:

Wir sind zwar zweifellos das Produkt unserer Gene, der Einflüsse im Mutterleib, unserer frühen Kindheit, unserer Erziehung, unserer Bildung, unserer sozialen und kulturellen Umgebung, unserer Lebenserfahrungen, Erinnerungen, Erkrankungen, usw. Unser Verhaltensspielraum ist durch all diese Faktoren geformt und eingeschränkt.

Aber: Im Rahmen unserer Reifung zu einer eigenen Persönlichkeit haben wir schrittweise die Fähigkeit erworben, uns selbst zu reflektieren, uns selbst zu steuern, eigene Ziele und Pläne zu entwickeln und selbst die Bedingungen und Umgebungen zu wählen, die unseren Lebensweg und unser ICH weiter formen. In (bewussten) Entscheidungssituationen können wir zusätzlich durch vernünftiges Abwägen in den höheren Zentren unseres Großhirns zu Ergebnissen finden, die durchaus im Widerspruch mit früheren Prägungen oder aktuellen Impulsen und Bedürfnissen stehen können.

In diesem Sinne wären wir dann frei – selbst wenn natürlich unsere Entscheidungen nicht im luftleeren Raum stattfinden, sondern in unserer Persönlichkeit und unseren Erfahrungen verankert sind.

Was sollte man gegen so eine – extrem vertraut und logisch erscheinende – Sicht ins Feld führen? (S. dazu auch den Gegenspieler von MITCHELL, den Biologen, Neurowissenschaftler und Primatenforscher Robert SAPOLSKY)

Zunächst einmal ist die Annahme, dass die Prägung unsere Persönlichkeit und unseres Verhaltens ein bestimmtes Ausmaß nicht überschreitet, völlig willkürlich und entspricht eher der Alltagplausibilität als empirischen Erkenntnissen.

In der Regel werden Zusammenhänge zwischen bestimmten Einflüssen und deren Wirkung auf die menschliche Entwicklung isoliert betrachtet: Also z.B. die Auswirkung von mütterlichem Stress während der Schwangerschaft auf bestimmte Aspekte der Gehirnentwicklung des Fötus. Die Maßzahl für die Einwirkungskraft ist meist die Varianzaufklärung: Welcher Anteil des statistischen Unterschiedes zwischen Gruppen kann auf den einen Faktor zurückgeführt werden?

Jeder einzelne dieser Zusammenhänge ist natürlich begrenzt und lässt damit theoretisch Raum für irgendwelche „Eigenkräfte“ der Person. Was in einer solchen Betrachtungsweise untergeht: Wir sind als Föten, Kleinkinder, Schulkinder, usw. Abertausenden Einzeleinflüssen ausgesetzt, die dann auch noch miteinander zu tun haben und unter sich und mit unseren Erbanlagen interagieren (z.B. hat die in der Schwangerschaft gestresste Mutter oft auch noch ungünstige Wohn- und Lebensverhältnisse und hat ein Kind mit angeborenen Schwächen in der Impulsregulation). Viele der relevanten Faktoren (und erst recht ihre Wechselwirkung) sind noch gar nicht untersucht: Wie soll dann eine Aussage über die „begrenzte“ Auswirkung all dieser Einflüsse auf die Entwicklung möglich sein? Wer will mit Sicherheit sagen, dass da auf jeden Fall ein „Rest“ (für die Entscheidungsfreiheit) bleibt?

Die Kraft der Autonomie

Aber was ist nun mit den Instanzen der Selbststeuerung, die in mittlerer Kindheit und Jugend heranreifen?

Hier wird oft so getan, als ob zwar bestimmte Eigenschaften wie Intelligenz oder körperliche Robustheit vorgegeben bzw. außengesteuert wären, Kompetenzen wie Anstrengungsbereitschaft, Selbstdisziplin oder die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub der freien Verfügung unterliegen würden. So, als ob Menschen sich irgendwann (oder immer wieder) entscheiden könnten, ein fleißiger und strebsamer, auf langfristige Ziele ausgerichteter Mensch zu werden – oder eben nicht.

Doch auch (beispielsweise) die Fähigkeit oder Bereitschaft zur Selbstdisziplin unterliegt einer Verursachungskette aus genetischen Veranlagungen und Umwelteinflüssen – ebenso wie alle postulierten (geistigen oder charakterlichen) Ressourcen, sich irgendwann als erwachsener Mensch aus früheren Prägungen zu lösen. Die Idee, dass da irgendetwas in unserem Gehirn entstehen oder gar von uns erschaffen werden könnte, das uns von unserer Vergangenheit befreien könnte – ohne selbst ein Teil dieser Vergangenheit zu sein – ist logisch ziemlich absurd.

Natürlich ist die subjektive Gewissheit, frei zwischen bestimmten Alternativen wählen zu können, ein mächtiges Argument. Und es mag ja tatsächlich Entscheidungen zwischen (relativ banalen) Alternativen geben, für die man sich beim besten Willen keine interne oder externe Kausalität ausdenken könnte: Hebe ich jetzt die recht oder linke Hand, um meine Willensfreiheit zu dokumentieren? Ob für eine solche Wahl auf molekularer oder neuronaler Ebene irgendwelche – natürlich unbewussten – Prozesse mitentscheidend waren, scheint nur von sehr theoretischem Interesse zu sein.

Sobald allerdings eine Entscheidung (wie sicherlich die allermeisten) in einem Zusammenhang mit momentanen biologischen oder psychischen Zuständen, mit externen (situativen) Bedingungen, mit Vorerfahrungen oder Überzeugungen steht, kann ein „freier“ Wille kaum stichhaltig begründet werden: Alles hat eine Geschichte – eben auch alle Versuche, sich aus der eigenen Geschichte irgendwie zu befreien.

Natürlich können Selbstreflexion, das Lesen von Ratgeberliteratur oder eine Psychotherapie Bewertungen verändern und Verhaltensoptionen erweitern. Niemand bezweifelt ja, dass neuer „Input“ zu neuen Möglichkeiten führen kann. Nur ist die Wahrscheinlichkeit, mit der man solche Schritte tatsächlich unternimmt wiederum durch die Lern- und Erfahrungsgeschichte geprägt – ebenso wie das Ausmaß der angestrebten Veränderungen.

Mit einem gewissen Recht mag man gegenüber meiner Argumentation einwenden, dass niemand beweisen könne, ob die ganzen Prägungen tatsächlich so wirkungsstark sind. So wäre es letztlich eine „Glaubensfrage“, ob man auf die Seite der Willensfreiheit (als nicht festgelegtem Rest) oder der vollständigen psychischen Determiniertheit geht.

Und es gibt ja tatsächlich gute und pragmatische Gründe – z.B. die Selbstwahrnehmung, die Plausibilität und die gesellschaftlichen Traditionen bzw. Regelungen – die für die Seite der Autonomie sprechen.

Auf der anderen Seite meldet sich die intellektuelle Redlichkeit zu Wort: Sind es nicht eher vorwissenschaftliche Narrative, mächtige Ideologien und gut gehütete Tabus, die eine nüchterne, unverfälschte Sicht auf die Macht der Prägungen verhindern?

Die Kraft der Konzepte

Wie an anderer Stelle ausführlich diskutiert, kann ein Konzept wie „Willensfreiheit“ eine starke Wirkung entfalten, obwohl es auf extrem wackeligen Beinen steht: schlichtweg dadurch, dass es eine gesellschaftliche Übereinkunft und eine individuelle Überzeugung repräsentiert. Unsere Mitmenschen und wir selbst würden uns völlig anders als Person empfinden und auch völlig anders verhalten, wenn es das Konzept der autonomen Entscheidungsmöglichkeit nicht gäbe oder es als endgültig widerlegt gelten würde. Paradoxer Weise kann genau dieser Umstand – dass uns der Glaube an die Willensfreiheit tatsächlich prägt – als Bestätigung für die Bedeutung der externen Beeinflussung ins Feld geführt werden: In einer Gesellschaft (oder einer Subkultur) ohne die Idee der Willensfreiheit hätten wir eben nicht die „Freiheit“ uns gemäß dieses Narratives zu verhalten. Dieser Umstand wäre einer von Milliarden Einzeleinflüssen, die zu einem bestimmten Denken, Fühlen und Handeln führt – und über deren Vorhandensein wir keine Kontrolle haben.

Resümee

Was soll man also von einer Willensfreiheit halten, die – nach objektiven Gesichtspunkten – vermutlich gar nicht existiert, die aber für unser Selbstbild und unser gesellschaftliches Zusammenleben eine zentrale Bedeutung hat? Wir diskutieren das an verschiedenen Stellen im Bereich „WELTGESTALTUNG“.

Am Ende ist die Willensfreiheit damit ein Paradox: Es gibt sie nicht und gleichzeitig doch!

Info-Grafik

Zum Weiterdenken

Haben Sie schonmal ernsthaft darüber nachgedacht, ob Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt Ihres Lebens – unter den genau gleichen Vorbedingungen und Umständen – wirklich hätten anders entscheiden bzw. handeln können? Warum haben Sie es dann nicht getan?

Haben Sie manchmal das Gefühl, sich ganz bewusst gegen die Kräfte zu stellen, die Sie geprägt haben und auch den inneren Impulsen widerstehen zu können? Woher kommt diese Entscheidung und diese Energie? Auf welche Gedanken, Erfahrungen oder Erinnerungen greifen Sie zurück? Auf welche Begriffe oder Bilder?

Vorläufer-Themen

War und ist alles in unserem Universum festgelegt und vorherbestimmt? Läuft seit Milliarden Jahren alles ab wie ein riesiges Uhrwerk?

Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?

Lüftet die Hirnforschung bald die letzten Geheimnisse über das menschliche Bewusstsein? Haben wir ein Gehirn oder sind wir unser Gehirn? Bleibt das Bewusstsein ein ewiges Geheimnis?

Parallel-Themen

Was sind die entscheidenden Einflussfaktoren für unseren Lebensweg? Haben wir unser Schicksal selbst in der Hand? Besteht letztlich alles nur aus Zufällen?

Wie entsteht aus den biologischen Vorgaben und den unzähligen inneren und äußeren Einflussfaktoren eine individuelle Persönlichkeit?

Nachfolge-Themen

Zu welchen Schlussfolgerungen hinsichtlich der modernen wissenschaftlichen Erklärung der Welt kann man kommen?

Wann kann eine Gesellschaft wirklich als gerecht gelten – insbesondere hinsichtlich der Verteilung von Ressourcen und Wohlstand?

Wie stichhaltig ist die individuelle Zuschreibung von Verantwortung und Schuld z.B. für kriminelles Verhalten?

Welche Bedeutung hat das individuelle Sein und wohlergehen im Vergleich mit den Interessen der Gemeinschaft?

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante Videos

Freier Wille bei Quarks

Eine nette kurze Einführung in das Thema, locker und flockig – natürlich auch etwas sehr vereinfacht.

Die Schlussfolgerung erscheint eher willkürlich.

Sabine HOSSENFELDER beim SRF

Eine bekannte deutsche Physikerin vertritt einen ziemlich radikalen Determinismus. Der Dialog reicht von den Quantenmechaniken bis hin zu einer Diskussion über deterministische versus zufällige Ereignisse in der Zukunft, und die wichtige Rolle von Beobachtern in der physikalischen Realität.

MITCHELL und SAPOLSKY (engl.)

Eine absolut faszinierende und hochkarätige Diskussion über die Willensfreiheit und die Konzepte, die – aus biologischer Sicht – dafür oder dagegen sprechen können. Kaum zu übertreffen!

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- WELTERKLÄRUNG: Der Bereich, der sich mit der wissenschaftlich-rationalen Perspektive auf das Verstehen der Welt und des Menschen beschäftigt.

- Willensfreiheit: Die Fähigkeit eines Menschen, sich frei für oder gegen eine Handlung oder einen Gedanken zu entscheiden, unabhängig von determinierenden Faktoren.

- Determinismus: Die philosophische Annahme, dass alle Ereignisse, einschließlich menschlicher Entscheidungen und Handlungen, durch vorherige Ereignisse und Naturgesetze vollständig bestimmt sind.

- Physikalischer Determinismus: Die radikale Ansicht, dass das Universum und alle darin enthaltenen Prozesse durch physikalische Gesetze vollständig festgelegt sind.

- Quantenmechanik: Ein Bereich der Physik, der das Verhalten von Materie und Energie auf subatomarer Ebene beschreibt und Zufallsfaktoren einführt.

- Chaos-Theorie: Ein mathematisches Konzept, das sich mit Systemen beschäftigt, deren Verhalten extrem empfindlich auf Anfangsbedingungen reagiert, was langfristige Vorhersagen erschwert.

- Emergenz: Das Auftreten neuer, komplexer Eigenschaften in einem System, die sich nicht einfach aus den Eigenschaften seiner einzelnen Teile ableiten lassen.

- Biologische Systeme: Systeme, die auf biologischen Prozessen basieren und sich laut einigen Theorien von rein physikalischen Systemen unterscheiden.

- Innewohnende eigene Verursachungsmacht: Ein Konzept, das besagt, dass lebende Organismen eine interne Kraft besitzen, die es ihnen ermöglicht, sich selbst zu bestimmen und von externen Gesetzen abzukoppeln (nach Mitchell).

- Psychologischer Determinismus: Die Annahme, dass menschliches Verhalten und Entscheidungen durch eine Vielzahl von psychologischen Faktoren wie Erziehung, Erfahrungen, Emotionen und Überzeugungen bestimmt sind.

- Prägungen: Die Einflüsse und Erfahrungen, die die Persönlichkeit und das Verhalten eines Menschen im Laufe seines Lebens formen.

- Selbstreflexion: Die Fähigkeit, über die eigenen Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen nachzudenken.

- Varianzaufklärung: Ein statistisches Maß, das angibt, wie viel des Unterschieds zwischen Gruppen oder Individuen durch einen bestimmten Faktor erklärt werden kann.

- Intellektuelle Redlichkeit: Die Verpflichtung zur Wahrheit und zur Vermeidung von Selbsttäuschung oder voreingenommenem Denken.

- Vorwissenschaftliche Narrative: Traditionelle oder kulturelle Erklärungen für Phänomene, die nicht auf wissenschaftlichen Methoden basieren.

- Tabus: Gesellschaftliche oder kulturelle Verbote oder Beschränkungen, die bestimmte Themen oder Verhaltensweisen betreffen.

- ICHWERDUNG: Ein Parallel-Thema, das sich mit der Entwicklung einer individuellen Persönlichkeit aus biologischen Vorgaben und äußeren Einflüssen beschäftigt.

- LEBENSLENKUNG: Ein Parallel-Thema, das sich mit den entscheidenden Einflussfaktoren für den Lebensweg eines Menschen und der Frage nach dem Grad der Selbstbestimmung beschäftigt.

- WELTGESTALTUNG: Ein zukünftiger Themenbereich, der sich mit den gesellschaftlichen Implikationen und Anwendungen der im Bereich WELTERKLÄRUNG gewonnenen Erkenntnisse befasst.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Was ist die Hauptfrage, die in „Über Willensfreiheit“ behandelt wird?

- Wie wird der physikalische Determinismus im Text beschrieben?

- Was ist die zentrale Idee des biologischen Determinismus, wie er von Mitchell vorgestellt wird?

- Fassen Sie das alltägliche Verständnis von psychologischer Willensfreiheit zusammen.

- Was ist das Hauptargument des Autors gegen das Konzept der Autonomie bzw. Selbststeuerung?

- Warum ist die subjektive Gewissheit, frei wählen zu können, laut Text kein schlüssiges Argument für Willensfreiheit?

- Wie kann neues Wissen oder Therapie das Verhalten beeinflussen, und warum ist dies laut Autor kein Beweis für Willensfreiheit?

- Warum könnte die Frage nach der Willensfreiheit laut Text letztlich eine „Glaubensfrage“ sein?

- Wie kann das Konzept der Willensfreiheit selbst eine starke Wirkung entfalten, obwohl es objektiv nicht existiert?

- Welche Bedeutung hat das Konzept der Willensfreiheit für das Selbstbild und das gesellschaftliche Zusammenleben?

Kommentare zu dieser Seite

Ihre Meinung interessiert mich sehr! Angezeigt werden allerdings nur sachliche und respektvolle Kommentare.

Vielleicht möchten Sie alternativ im Weltverstehen-Forum diskutieren?

Gerne können Sie dort mit Ihrem Beitrag auch ein neues Thema eröffnen.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben.

Schreibe einen Kommentar