Der Rote Faden

Die Frage, ob die in diesem Projekt vertretenen Grundannahmen über das Verstehen und Gestalten unserer Welt universellen Anspruch erheben können – oder eben nur eine kulturspezifische Variante darstellen – ist von zentraler Bedeutung. Wenn nämlich der rational-empirischen Weltsicht gleichberechtigte alternative Konzepte gegenüberständen, schrumpfte seine Bedeutung für die WELTGESTALTUNG fundamental: Die hier abgeleiteten Prinzipien wären dann nur noch jederzeit austauschbare Optionen.

Obwohl die Thematik der universellen Gültigkeit schon im Bereich WELTERKLÄRUNG (u.a. bei „Erkenntnis“ und „Wissenschaft“) und bei den WELTZUGÄNGEN (bei „Moral“) eine Rolle spielte, soll sie wegen ihrer engen Verbindung zu der Anwendung auf gesellschaftliche Regeln hier im Bereich „WELTGESTALTUNG“ diskutiert werden.

Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

Der Konflikt zwischen Relativität und Universalität

Vorlesen lassen

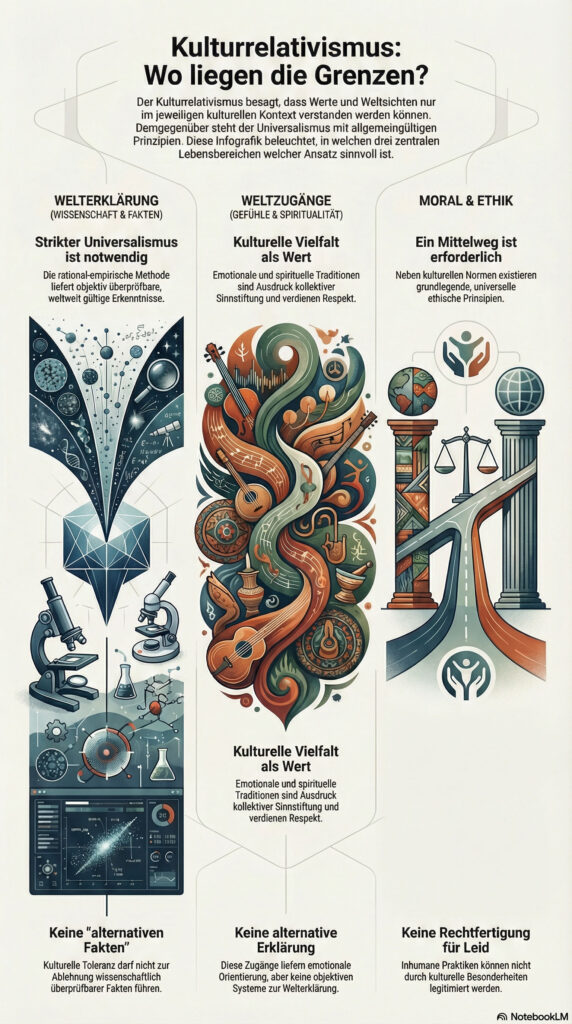

Der Begriff Kulturrelativismus steht im Spannungsfeld zur Idee des moralischen und erkenntnistheoretischen Universalismus. Während ersterer davon ausgeht, dass Wertvorstellungen und Welterklärungen stets im kulturellen Kontext verstanden werden müssen, betont letzterer die Gültigkeit transkultureller Prinzipien und Erkenntnisformen. Dieses Kapitel analysiert, in welchen Bereichen kulturelle Relativität sinnvoll ist – und wo sie an ihre Grenzen stößt.

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

Welterklärung braucht Universalität

Im Bereich der Welterklärung erscheint nur ein universalistischer Ansatz tragfähig. Die rational-empirische Methode, wie sie sich in den letzten 400 Jahren vor allem in der naturwissenschaftlichen Forschung etabliert hat, bildet die Grundlage für überprüfbare, objektive und wiederholbare Erkenntnisse. Diese Form des Erkenntnisgewinns hat zu tiefgreifenden Einsichten in physikalische, chemische, biologische und psychologische Zusammenhänge geführt – und besitzt weltweite Gültigkeit.

Auch wenn sich diese wissenschaftliche Erkenntnislogik historisch zunächst in einem Teil der Welt herausgebildet hat, handelt es sich dabei nicht um eine kulturell verzerrte, relativierbare Sichtweise. Die Naturgesetze und deren methodische Erkundung gelten unabhängig von kulturellen Kontexten und Traditionen.

Andere Weltzugänge können mit den Werkzeugen dieser rationalen Methode erklärbar gemacht werden. Es existiert keine alternative, mystische oder indigene Erkenntnisform, die in vergleichbarer Form die wissenschaftliche Sichtweise erklären oder gar in ihrer Gültigkeit relativieren könnte.

Wer schon in der wissenschaftlichen Methodik selbst eine Art eurozentristischen Kulturimperialismus sieht, ist wohl selbst eher in ideologischen Denkmustern gefangen. Wenn sich eine „westliche“ Weltdurchdringung als überlegen erwiesen hat, bedeutet das nicht, dass deren Anwendung gleichwertige Formen „alternativen“ Wissens unterdrückt. Jede Form von Wissen, die der intersubjektiven Erklärung und der vorhersagbaren technologischen Nutzung dienen will, muss sich den gleichen Maßstäben der Überprüfbarkeit stellen.

Dem wissenschaftlichen Erkenntnisweg ist ein eigenes Kapitel gewidmet.

Kulturelle Vielfalt in Weltzugängen

Anders verhält es sich im Bereich der emotionalen und spirituellen Weltzugänge. Hier spiegeln sich kulturelle Eigenheiten, Erfahrungen, Traditionen und religiöse Narrative wider. Diese Formen des Weltbezugs sind Ausdruck individueller und kollektiver Sinnstiftung – und verdienen Achtung und Verständnis. Sie liefern jedoch keine alternativen Systeme zur intersubjektiven Welterklärung, sondern sind vielmehr kulturelle Ausdrucksformen emotionaler Orientierung.

Ein gewisses Spannungsfeld ergibt sich allerdings zu den im Bereich „WELTERKLÄREN“ gewonnenen Einblicke in die Zufälligkeiten von menschlichen Denk- und Wertsystemen: Die Willkürlichkeit und Manipulierbarkeit von Weltzugängen lässt sich nur schwer mit deren oft vertretenem Anspruch auf Absolutheit und unbedingten Respekt vereinbaren.

Moral zwischen Relativität und Universalität

Ein drittes Feld ist daher der Bereich der Moral. Auch hier existieren kulturell unterschiedliche Normen und Verhaltensregeln. Doch je grundlegender die moralische Fragestellung – etwa beim Schutz vor Leid oder der Förderung menschlichen Wohlbefindens – desto mehr drängt sich ein universalistischer Anspruch auf. Dies zeigt sich exemplarisch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Zwar kann es bei der konkreten Umsetzung moralischer Normen kulturellen Spielraum geben, doch eindeutig leidverursachende Praktiken dürfen nicht durch kulturelle Relativierung gerechtfertigt werden.

Wir haben ja schließlich auch keinen Respekt vor den internen subkulturellen Wertsystemen von brutalen Mafia-Clans!

Resümee

Kulturrelativismus darf nicht zur Legitimation von vermeidbarem Leid und gesellschaftlichen Regelungen führen, die den Mitgliedern grundsätzliche Chancen auf bedürfnisgerechte Entwicklung und Wohlbefinden vorenthalten. Hier sollte man unterscheiden zwischen dem Respekt vor den Menschen, die bereits in einem bestimmten Wertesystem sozialisiert wurden und der klaren Ablehnung der Weiterführung inhumaner Praktiken.

Dass dies im Einzelfall zu schwierigen Abwägungen und moralischen Konflikten führen kann, wird nicht bestritten.

Eindeutig sollte die Haltung im Bereich der WELTERKLÄRUNG sein: die Berücksichtigung kultureller Besonderheiten darf nicht zur Ablehnung überprüfbarer Erkenntnis führen. „Alternative Fakten“ dürfen in einer Welt, die auf mehreren Ebenen von der Selbstzerstörung bedroht ist, nicht als falschverstandener Kultur-Toleranz geduldet werden.

Bzgl. der Welterklärung sollte ein strikter Universalismus gelten: Nur die rational-empirische Wissenschaft liefert gültige Erkenntnisse; genau diese ermöglichen transkulturelle Verständigung.

In den (subjektiven) Weltzugängen ist Vielfalt zu tolerieren und wertzuschätzen: Emotionale und spirituelle Bezüge sind ein kultureller Schatz und für große Teile der Menschheit individuell sehr bedeutsam.

Das sollte uns jedoch nicht daran hindern, sinnhafte Weltzugänge vorrangig in Bereichen zu fördern, die sich mit der Notwendigkeit rationaler Problemlösungen vereinbaren lassen (vgl. Kap. „Lebenssinn„).

Ein reflektierter Umgang mit Kulturrelativismus bedeutet daher: Ja zur Anerkennung kultureller Vielfalt – aber nur dort, wo sie nicht mit der Wahrheitssuche oder fundamentalen ethischen Prinzipien kollidiert. Nur so kann eine gerechte, wissenschaftlich fundierte und humanistisch inspirierte Weltgestaltung gelingen.

Zum Weiterdenken

Wie weit würde Ihre Toleranz gegenüber den Traditionen anderer Kulturen gehen? Wie sieht es mit der Genitalverstümmelung von Mädchen in einigen afrikanischen Ländern aus? Wie wäre es bei Kannibalismus?

Sollten wir den Weltbildern und indigenen Weisheiten indigener Völker mehr Gewicht zumessen? Sollten wir sie als gleichwertige Erkenntnisquellen anerkennen?

Verdient grundsätzlich jede Kultur Respekt? Und was würde das für Sie konkret bedeuten? Menschenrechtsverletzungen tolerieren?

Vorläufer-Themen

Wie weit reichen die Erkenntnismöglichkeiten des Menschen? Was können wir erforschen und was wird uns für immer verborgen bleiben?

Wie funktioniert Wissenschaft? Warum hat sie so eine einzigartige Bedeutung für die WELTERKÄRUNG? Wie groß sind Risiken und Missbrauchsgefahr?

Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?

Parallel-Themen

Wie kommt Moral in unsere Welt? Gibt es eine objektive und allgemeingültige Moral? Auf welche Prinzipien könnte man sich über alle Kulturen hinweg einigen?

Nachfolge-Themen (Auswahl)

Wie sind die unterschiedlichen WELTZUGÄNGE hinsichtlich der anstehenden Gestaltungsfragen zu beurteilen?

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante YouTube-Videos

Vorträge zur Universalität von Menschenrechten

Ein wissenschaftlicher Zugang zum Thema mit mehreren längeren Statements. Kein „Unterhaltungswert“.

Ein Erklär-Video zur kulturellen Relativität von Moral

Angelehnt an der Argumentation von Sam HARRIS wird diskutiert, ob es universelle Maßstäbe für Moral geben kann.

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Kulturrelativismus: Die Auffassung, dass Wertvorstellungen und Welterklärungen stets im kulturellen Kontext verstanden werden müssen und es keine kulturübergreifenden Maßstäbe gibt.

- Universalismus: Die Idee, dass es transkulturelle Prinzipien und Erkenntnisformen gibt, die für alle Kulturen und Menschen gültig sind.

- Welterklärung: Der Prozess oder Bereich des Verstehens und Erklärens der Welt und ihrer Phänomene, oft im naturwissenschaftlichen Kontext. Im Text wird betont, dass hier Universalismus notwendig ist.

- Weltzugänge: Die verschiedenen Weisen, wie Menschen die Welt emotional, spirituell oder anderweitig erfahren und interpretieren. Im Text werden diese als kulturell vielfältig beschrieben.

- Moral: Das System von Werten und Normen, das das menschliche Verhalten in einer Gesellschaft leitet. Der Text diskutiert die Spannung zwischen kultureller Relativität und einem universalistischen Anspruch in diesem Bereich.

- Rational-empirische Methode: Eine Methode zur Erkenntnisgewinnung, die auf Vernunft (Rationalismus) und Erfahrung (Empirismus) basiert und in der Wissenschaft angewendet wird.

- Objektive Erkenntnisse: Erkenntnisse, die unabhängig von subjektiven Meinungen oder kulturellen Kontexten gültig sind.

- Transkulturelle Prinzipien: Prinzipien, die über kulturelle Grenzen hinweg Gültigkeit beanspruchen.

- Allgemeine Erklärung der Menschenrechte: Ein internationales Dokument, das grundlegende Menschenrechte postuliert und als Beispiel für einen universalistischen moralischen Anspruch im Text angeführt wird.

- Alternative Fakten: Eine umgangssprachliche Bezeichnung für Informationen, die nicht auf überprüfbaren Tatsachen beruhen und im Text als Gefahr für die Welterklärung angesehen werden.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Was ist der zentrale Konflikt, der im Text „Über Kulturrelativismus“ diskutiert wird?

- In welchem Bereich erscheint dem Text zufolge ein universalistischer Ansatz für das Weltverstehen am tragfähigsten und warum?

- Welche Methode bildet laut Text die Grundlage für überprüfbare und objektive Erkenntnisse und wo hat sie sich vor allem etabliert?

- Wie unterscheidet sich der Bereich der emotionalen und spirituellen Weltzugänge vom Bereich der Welterklärung hinsichtlich kultureller Vielfalt?

- In welchem Bereich drängt sich dem Text zufolge ein universalistischer Anspruch auf, insbesondere bei grundlegenden Fragestellungen?

- Was zeigt sich exemplarisch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte bezüglich der Moral?

- Was darf Kulturrelativismus dem Text zufolge nicht legitimieren?

- Wie sollte die Haltung im Bereich der Welterklärung sein, auch im Hinblick auf kulturelle Besonderheiten?

- Welche Art von Wissen liefert laut Text gültige Erkenntnisse und ermöglicht transkulturelle Verständigung?

- Wie wird ein reflektierter Umgang mit Kulturrelativismus im Resümee beschrieben?

Kommentare zu dieser Seite

(Nur sachliche und respektvolle Kommentare werden angezeigt. Noch lieber wäre mir ein Betrag zu meinem Forum.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben).

Schreibe einen Kommentar