Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

Der Rote Faden

Wir starten in die WELTGESTALTUNG mit dem Thema „Individualismus“, bei einem Kernmerkmal unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Wir haben unsere westliche Welt, unser aufgeklärtes Denken und unser modernes Leben, nicht auf die Gemeinschaft, das Kollektiv, gestützt – sondern auf den Einzelnen.

Steht das im Einklang mit einem rationalen Menschenbild und den Erkenntnissen der Humanwissenschaften, die wir in den Kapiteln „Willensfreiheit„, Lebenslenkung“ und „Ichwerdung„, allgemeiner auch mit dem Grundsatzthema „Menschenbilder“ behandelt haben?

Das darf bezweifelt werden…

Wie entstand Individualismus?

Vorlesen lassen

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

In den modernen westlichen Nationen stellt die Betonung, die Ausbildung und das Ausleben der eigenen individuellen Persönlichkeit einen hohen Wert dar. In dem Test zu diesem Abschnitt haben Sie schon mögliche Abstufungen zwischen einem individualistischen und einem kollektivistischen Gesellschaftsmodell kennengelernt.

Historisch lässt sich die starke Gewichtung mit dem kulturellen Umbruch der Aufklärung in Verbindung bringen. Philosophische Strömungen wie der Humanismus und der Liberalismus betonten die Autonomie und Würde des Einzelnen; auf der anderen Seite gingen Bindungen an Kirche und Traditionen schrittweise zurück. Weitreichende politische und wirtschaftliche Veränderungen schafften Notwendigkeiten und Raum für soziale Mobilität und ermöglichten die Gestaltung eigener Lebensläufe.

Einen Höhepunkt erreichte das individualistische Lebenskonzept dann in der Wohlstandsphase, die auf den 2. Weltkrieg folgte. Zunehmende moralische Liberalisierung und eine gesellschaftliche Modernisierung ließen eine immer größere Wahlfreiheit bzgl. der privaten Lebensführung zu – hinsichtlich des Wohnens, der Liebesbeziehungen, des Konsums, der kulturellen Vorlieben und der Werthaltungen.

Insbesondere in gebildeten Teilen der Bevölkerung wird seitdem von der Gemeinschaft bzw. Gesellschaft vorrangig erwartet, möglichst günstige Rahmenbedingungen für die persönliche Selbstentfaltung bzw. Selbstverwirklichung zu schaffen. Dieser Anspruch bezieht sich auch auf die Sicherstellung der persönlichen Freiheitsrechte gegenüber Kontrolle bzw. Eingriffe durch den Staat (s. Kap. Freiheit).

Mit dem Aufstieg des Neoliberalismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfuhr der Individualismus eine ideologische Zuspitzung: Der Einzelne wurde nicht nur als autonomes Subjekt gedacht, sondern zunehmend als unternehmerisches Selbst – verantwortlich für sein eigenes Fortkommen, seinen Marktwert und seine Lebensbilanz. Solidarität, gemeinschaftliche Verantwortung und strukturelle Ungleichheiten gerieten so in den Schatten einer Rhetorik der Selbstverantwortung. Soziale Probleme wurden umdefiniert zu persönlichen Versagensgeschichten.

Ist Individualismus natürlich?

Wenn eine Denk- und Lebensart unsere aktuelle Lebenswelt so stark bestimmt, erscheint ein Zweifel an der natürlichen Verankerung in der Natur des Menschen zunächst vielleicht abwegig: Ist nicht jeder Mensch schon biologisch ein einzigartiges Wesen? Trägt er nicht schon von Geburt an eine Art Kernidentität in sich, die sich unter günstigen Umständen zu dem entwickeln und entfalten kann, was in ihm angelegt ist? Ist nicht jeder Druck zur Konformität und Kollektivität eine Art manipulative Vergewaltigung?

Fragt man die Naturwissenschaften, die sich mit dem Menschen befassen, also u.a. die Biologie oder die Psychologie, bekommt man schnell eine ganz andere Perspektive: Der Mensch ist ein extrem soziales Wesen; er ist gerade wegen seiner extremen Anpassungsfähigkeit an verschiedenste Lebensbedingungen auch besonders stark auf Schutz, Fürsorge, Anregung und Anleitung einer Gemeinschaft angewiesen. Ohne diese soziale Einbindung kann sich weder ein körperlich, noch ein psychisch auch nur halbwegs gesunder Mensch entwickeln.

Nimmt die Erkenntnisse der Historiker, der Anthropologen und Soziologen hinzu, rundet sich das Bild weiter ab: Die moderne, auf das Individuum ausgerichtete Lebensweise steht in krassem Gegensatz zu den biologischen und kulturellen Prägungen, denen die Gattung Mensch in 99% ihrer irdischen Existenz ausgesetzt war. Würde man also die Entwicklung unserer Spezies aus Sicht eines sehr langlebigen Aliens betrachten, würde dieser es wohl extrem unnatürlich finden, dass es heute ein Lebensziel sein kann, in einer mit Konsumartikeln und Bildschirmen reichhaltig ausgestatteten Privathöhle ein Single-Dasein zu fristen: „Das kann doch nicht gut gehen!“

Darüber hinaus zeigt auch die kulturvergleichende Forschung, dass das Konzept eines vom sozialen Kontext unabhängigen Selbst keine universale menschliche Konstante darstellt, sondern eine kulturelle Besonderheit ist – typisch für spätmoderne westliche Gesellschaften.

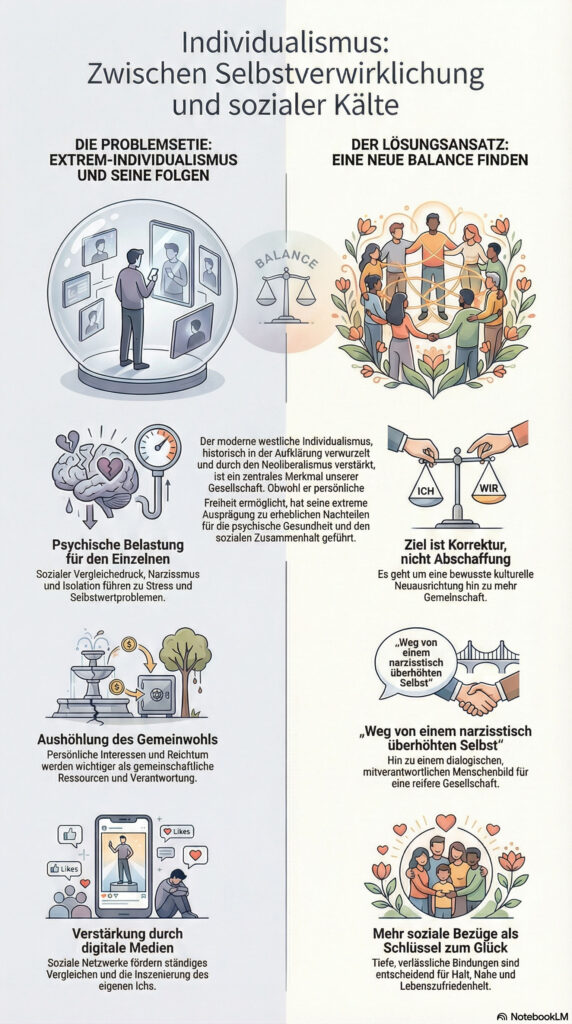

Macht Individualismus krank?

Diese Frage kann man sowohl in Bezug auf den Einzelnen, als auch hinsichtlich der gesellschaftlichen Auswirkungen stellen.

Längst steht fest, dass soziale Isolation ein Risikofaktor für psychische bzw. physische Erkrankungen sein kann. Das Fehlen schützender und unterstützender Netzwerke bleibt nicht folgenlos.

Einer individualistische Lebensgestaltung ist oft mit dem (inneren und äußeren) Anspruch verbunden, aus seinem Leben das „Optimale“ herauszuholen. Der damit verbundene Leistungsdruck und Narzissmus führt zu Stress, Versagensängsten und Selbstwertproblemen.

Defizite in der sozialen Einbindung wird sehr häufig durch eine Konzentration auf Erfolg und Konsum auszugleichen versucht; auch dies ist für die Lebenszufriedenheit nachweislich von Nachteil.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine starke Betonung des Individualismus nicht nur zu der Befriedigung wichtiger menschlicher Grundbedürfnisse in einem deutlichen Widerspruch steht, sondern tatsächlich auch konkrete Risiken für Wohlbefinden und Gesundheit beinhaltet.

Nicht zu unterschätzen ist auch die Rolle der Medien und sozialen Netzwerke bei der Verstärkung individualistischer Ideale. Plattformen wie Instagram oder TikTok befeuern ein ständiges Vergleichs- und Optimierungsverhalten. Die Inszenierung des Ichs wird zum sozialen Imperativ. Likes und Follower ersetzen dabei häufig tiefere soziale Anerkennung – mit teils dramatischen Folgen für das Selbstwertgefühl, insbesondere bei jungen Menschen.

Natürlich prägt eine eher ICH-zentrierte Lebenshaltung und -führung auch das gesellschaftliche Klima insgesamt: So spielen in individualistischen Gesellschaften soziale Verantwortung und Orientierung am Gemeinwohl eine eher geringe Rolle. Der persönliche Reichtum gilt als Maß für das Wohlstandsniveau – nicht die Ressourcen und Angebote der Gemeinschaft. Sich von anderen zu unterscheiden, sich hinsichtlich Status und Konsum abzuheben, stellt einen hohen gesellschaftlichen Wert da. Das eigene Auto ist sehr wichtiger als eine tolle Verkehrsinfrastruktur für alle, der eigene Pool ersetzt das Freibad, der Personal-Trainer den Sportverein.

Wäre es übertrieben, auch Gesellschaften als „krank“ zu bezeichnen, die immer mehr Vereinzelung, Sinnleere und psychische Störungen produziert?

Resümee:

Müssen wir Individualismus abschaffen?

Die Möglichkeit, sich zu einer individuellen Persönlichkeit zu entwickeln, hat ganz sicher auch einen Reiz. Zwar lässt sich die Idee von dem tief in uns angelegten „wahren“ Kern unserer Persönlichkeit wissenschaftlich nicht halten – aber letztlich prägt uns die Kombination unserer Anlagen und Erfahrungen doch zu einem einzigartigen Wesen. Dem einen Raum zu schaffen, ist unzweifelhaft auch eine zivilisatorische Errungenschaft.

Wie stark sich jeweils das Bedürfnis entwickelt, sich auch auf Kosten eines Gemeinschaftsbezuges überwiegend als „Unikat“ durchs Leben zu schlagen, hängt von den kulturellen Einflüssen ab. Dass bei uns das Pendel ziemlich weit – zu weit – in die Richtung des Individualismus ausgeschlagen hat, lässt sich kaum ernsthaft bestreiten. Ebenso wenig die Rolle, die digitale Technologie und Medien dabei gespielt haben und noch verstärkt spielen werden (die KI-Revolution lässt grüßen).

Erfahrungen aus Beratung und Psychotherapie weisen in die gleiche Richtung wie die internationale Glücksforschung: Wir brauchen (wieder) mehr soziale Bezüge, mehr Orientierung am Gemeinwohl, mehr gesellschaftlichen Austausch und mehr tiefe und verlässliche Bindungen, die uns Halt, Nähe, Unterstützung und echtes Glück schenken können.

Es geht nicht darum, das Individuum zu entwerten oder in autoritäre Kollektive zurückzukehren. Aber es braucht eine bewusste kulturelle Korrektur: weg von einem narzisstisch überhöhten Selbst, hin zu einem dialogischen, mitverantwortlichen Menschenbild. Ein gesundes Gleichgewicht zwischen Autonomie und Einbindung, Selbstverwirklichung und Gemeinsinn ist kein Rückschritt, sondern eine überfällige Reifung moderner Gesellschaften.

Vielleicht sollten wir Individualismus nicht abschaffen – sondern entzaubern, entideologisieren und in ein neues Verhältnis zur Gemeinschaft setzen. Nur so lässt sich eine humane Zukunft gestalten.

Zum Weiterdenken

Ging Ihnen die Kritik am Individualismus in einigen Punkten zu weit? Wo liegen Ihre Schmerzgrenzen?

Könnten Sie sich ein Leben in einer kollektivistischen (z.B. asiatischen) Gesellschaft überhaupt vorstellen? Was würde Ihnen Angst machen?

Welchen Aspekt von Individualismus finden Sie in unserer Gesellschaft bedenklich? Was würden Sie gerne dagegen tun oder getan wissen?

Vorläufer-Themen

Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?

Was sind die entscheidenden Einflussfaktoren für unseren Lebensweg? Haben wir unser Schicksal selbst in der Hand? Besteht letztlich alles nur aus Zufällen?

Wie entsteht aus den biologischen Vorgaben und den unzähligen inneren und äußeren Einflussfaktoren eine individuelle Persönlichkeit?

Parallel-Themen

Wie groß soll der Bereich Persönlicher Freiheiten sein? Darf oder muss es Grenzen geben? Wo genau?

Wann kann eine Gesellschaft wirklich als gerecht gelten – insbesondere hinsichtlich der Verteilung von Ressourcen und Wohlstand?

Wie sollte eine Gesellschaft mit dem unterschiedlichen Reichtum ihrer Mitglieder umgehen? Sollte es Grenzen geben?

Wie kommt die Ungleichheit zwischen Menschen zustande? Wie sieht die Ausgangslage für die Gerechtigkeitsfrage aus?

Nachfolge-Themen

Wie lassen sich die in dieser Abhandlung abgeleiteten Prinzipien der WELTGESTALTUNG zusammenfassend beschreiben?

Zu welchen Schlussfolgerungen hinsichtlich der modernen wissenschaftlichen Erklärung der Welt kann man kommen?

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante Videos

Politikwissenschaftlerin KINNERT und Psychotherapeutin de CARVALHO.

Ist Einsamkeit der Preis für Individualismus in modernen Gesellschaften?

Der Star-Soziologe RECKWITZ im Gespräch

Eine perfekte Einführung in die Grundthesen seines einflussreichen Buches „Singularitäten“.

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Individualismus: Die Betonung der Eigenständigkeit, Autonomie und Rechte des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft oder dem Kollektiv.

- Kollektivismus: Eine gesellschaftliche Orientierung, die die Bedeutung der Gruppe, des Kollektivs und des Gemeinwohls über die Interessen des Einzelnen stellt.

- Aufklärung: Eine kulturelle und intellektuelle Bewegung des 18. Jahrhunderts, die Vernunft, Individualität und Menschenrechte betonte.

- Humanismus: Eine philosophische und ethische Haltung, die den Wert und die Würde des Menschen in den Mittelpunkt stellt.

- Liberalismus: Eine politische Philosophie, die sich für individuelle Freiheiten, Rechte und eine begrenzte staatliche Einmischung einsetzt.

- Neoliberalismus: Eine Wirtschaftsphilosophie, die freie Märkte, geringe staatliche Regulierung und individuelle Verantwortung betont.

- Unternehmerisches Selbst: Eine ideologische Vorstellung, die den Einzelnen als für sein eigenes wirtschaftliches und soziales Fortkommen allein verantwortlich betrachtet.

- Selbstverwirklichung: Der Prozess der Entfaltung und Nutzung der eigenen Potenziale und Fähigkeiten zur Erreichung persönlicher Ziele.

- Soziale Isolation: Der Mangel an sozialen Kontakten und Beziehungen, der negative Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden haben kann.

- Gemeinwohl: Das Wohl und die Interessen der Gesellschaft als Ganzes.

- Dialogisches Menschenbild: Eine Sichtweise des Menschen, die seine Entwicklung und Existenz im Austausch und in Beziehung mit anderen und der Welt sieht.

- Gemeininn: Das Bewusstsein und die Bereitschaft, sich für das Wohl der Gemeinschaft einzusetzen und sich als Teil davon zu fühlen.

- Ichwerdung: Der Prozess der Entwicklung einer individuellen Persönlichkeit unter dem Einfluss von biologischen Anlagen und Erfahrungen.

- Menschenbilder: Grundlegende Annahmen und Überzeugungen über die Natur, das Wesen und die Potenziale des Menschen.

- Lebenslenkung: Die Faktoren und Prozesse, die den Verlauf des menschlichen Lebens beeinflussen.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Wie unterscheidet sich die moderne westliche Betonung des Individualismus historisch von früheren Gesellschaftsmodellen?

- Welche philosophischen Strömungen der Aufklärung werden als Einfluss auf die Entstehung des Individualismus genannt?

- Wie hat der Aufstieg des Neoliberalismus das Konzept des Individualismus ideologisch zugespitzt?

- Warum stellt das Material die natürliche Verankerung des Individualismus beim Menschen in Frage?

- Welche Erkenntnisse der Naturwissenschaften und Humanwissenschaften werden angeführt, um die soziale Natur des Menschen zu betonen?

- In welchem Kontrast steht die moderne individualistische Lebensweise laut Text zur Entwicklungsgeschichte der Menschheit?

- Wie wirkt sich soziale Isolation laut Material auf die psychische und physische Gesundheit aus?

- Welche Rolle spielen Medien und soziale Netzwerke bei der Verstärkung individualistischer Ideale?

- Was bedeutet die Aussage, dass in individualistischen Gesellschaften der persönliche Reichtum oft als Maß für das Wohlstandsniveau gilt?

- Warum plädiert das Material für eine „bewusste kulturelle Korrektur“ im Hinblick auf den Individualismus?

Kommentare zu dieser Seite

(Nur sachliche und respektvolle Kommentare werden angezeigt. Noch lieber wäre mir ein Betrag zu meinem Forum.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben).

Schreibe einen Kommentar