Der Rote Faden

Auch mit diesem Thema befinden wir uns im Zentrum der gesellschaftlichen GESTALTUNGsfragen – vergleichbar mit Nachbarthemen „Gerechtigkeit„, „Reichtum“ oder „Individualismus„.

Weite Teile des Bereichs „WELTERKLÄRUNG“ befassen sich mit der Frage, wie es zu individuellen Persönlichkeiten und damit notwendigerweise auch zur Ungleichheit zwischen Menschen kommt. Dies haben wir uns u.a. mit Hilfe den Wissenschafts-Disziplinen Biologie, Psychologie und Neurowissenschaften angeschaut (s. Kap. „Menschenbilder„, „Neurowissenschaft„, „Ichwerdung“ oder „Lebenslenkung„).

Bei der Frage nach der Ausgestaltung gesellschaftlicher Regeln im Umgang mit der Ungleichheit sollen solche Erkenntnisse – wie immer in diesem Projekt – möglichst weitgehend berücksichtigt werden.

Da sich solche Entscheidungen nicht ohne Rückgriff auf Werthaltungen fällen lassen, gehen auch moralische Überlegungen aus dem Bereich „WELTZUGÄNGE“ mit ein (vgl. Kap. „Moral„).

Um Doppelungen bei der Darstellung zu vermindern, wird in diesem Kapitel zunächst auf die Ursachen der Ungleichheit geschaut. Über den gesellschaftlichen Umgang mit dieser Ungleichheit befasst sich dann ausführlich das Kapitel „Gerechtigkeit„.

Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

Ursachen für Ungleichheit zwischen Menschen

Vorlesen lassen

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

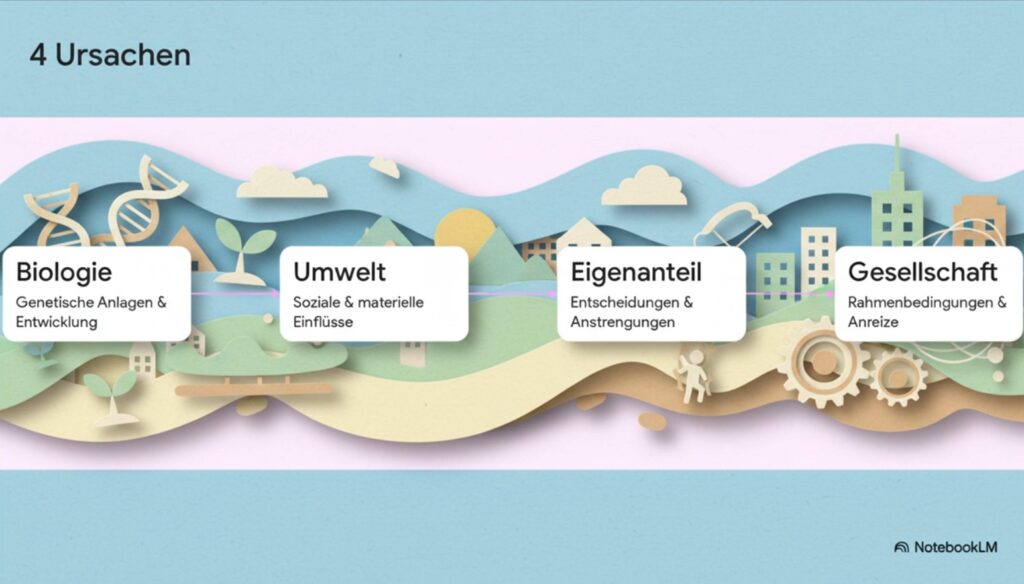

Biologie

Es bedarf keiner besonderen argumentativen Anstrengung, die Ungleichheit zwischen Menschen als ein Ergebnis biologischer Prozesse darzustellen. Es ist extrem offensichtlich, dass sich das Zusammenspiel von genetischen Anlagen, epigenetischen Einflüssen und individueller biologischer Entwicklung vor und nach der Geburt in sehr unterschiedlichen Körpern, Ressourcen und Eigenschaften manifestiert. Natürlich finden all diese Prozesse in einer physikalischen und sozialen Umwelt statt (s.u.), ohne die biologisches Werden und Reifen nicht denkbar wäre. Zu trennen sind diese Faktoren nur im Rahmen einer analytischen Betrachtung.

Trotzdem kann festgehalten werden, dass in einer gedachten, perfekt normierten „Standardumwelt“ Menschen sich (u.a.) in ihrem äußerlichen Erscheinungsbild, ihren grundlegenden Charaktereigenschaften und ihren Fähigkeitsprofil deutlich unterscheiden würden. Denkt man ein solches Gedankenexperiment zu Ende, wären dann tatsächlich alle Variabilität (statistisch: „Varianz“) auf biologische Ursachen zurückzuführen.

Auch unter realen Bedingungen ist der Einfluss biologischer Faktoren z.B. auf Körpergröße, Hautfarbe und Spezialbegabungen sehr hoch. Nicht zu unterschätzen ist auch die Rolle der äußeren (physischen) Attraktivität auf den weiteren sozialen und beruflichen Lebensweg. Ganze Industriezweige leben davon, diese Form der Ungleichheit entweder zu mindern oder noch auszuweiten.

Solche Variationen produziert die Natur (die natürlich kein handelndes oder planendes Subjekt ist) auch bei allen anderen Lebewesen – wenn auch für uns nicht immer so auffällig sichtbar wie bei unserer Gattung. Zwar gehen wir mit der Ungleichheit z.B. bei Nutztieren aktiv um (indem wir eine Auswahl der „Besten“ für Züchtungen treffen), kämen aber meist nicht auf die Idee, eventuelle Nachteile für ein einzelnes Tier ausgleichen zu wollen.

Umweltfaktoren

Machen wir das Gedankenspiel in die umgekehrte Richtung: Bei genau gleichen biologischen Ausgangsbedingungen müsste jede Form von Ungleichheit ganz auf das Konto von externen Einflüssen in der sozialen und materiellen Umwelt gehen. Genau das ist der Grund, warum die Forschung an eineiigen Zwillingen in den Humanwissenschaften so außerordentlich beliebt sind – insbesondere, wenn diese früh getrennt wurden und in abweichenden kulturellen Kontexten aufgewachsen sind. In solchen Studien finden sich sowohl erstaunliche Belege für die Macht der Gene (frappierend ähnliche Lebensläufe und Vorlieben) , als auch überzeugende Argumente für die prägende Kraft der konkreten Umgebung (deutliche IQ-Unterschiede bei stark differierender Förderung).

Beide Perspektiven – konstante Gene oder konstante Umwelt – machen übrigens deutlich, warum die meisten Aussagen über die relative Bedeutung von „Anlage und Umwelt“ z.B. für die Intelligenz ziemlich sinnfrei sind: Der (rechnerische) Anteil des einen Faktors ist eben immer davon abhängig, wie standardisiert der jeweils andere in der jeweils untersuchten Gruppe ist.

In diesem Projekt ist an verschiedenen Stellen des WELTERKÄRUNGs-Teil ausführlich die Rede davon, wie stark der – weitgehend unterschätzte – Einfluss von externen Umgebungs- bzw. Lebensbedingungen auf Persönlichkeiten und ihre Lebenswege ist.

An dieser Stelle konzentrieren wir uns auf die gesellschaftlichen Konsequenzen.

Eigenanteil

Noch spannender als die Anlage/Umwelt-Kontroverse ist für die Wahrnehmung der Ungleichheit die Bedeutung eines dritten Faktors. Dieser wird in der öffentlichen Diskussion zwar selten so offen benannt, spielt aber in politischen Haltungen und Maßnahmen eine entscheidende Rolle:

In welchem Umfang ist die in einer Gesellschaft sichtbare soziale (materielle) Ungleichheit das Ergebnis der Entscheidungen und Bemühungen des Individuums selbst? Schließlich – so die Logik einer Leistungsgesellschaft – steht es im Belieben eines jeden, mit welcher Energie und Zielstrebigkeit er seine Ziele setzt und verfolgt. Die entsprechenden Erzählungen von Aufsteiger-Biografien, in denen sich Menschen aus widrigsten Umständen durch Willenskraft und Optimismus emporgearbeitet haben, sind uns allen geläufig. Solche Beispiele gibt es tatsächlich und sie sind faszinierend.

Wie wir allerdings im ersten Teil des Projektes erfahren haben, sind die Grundlagen für diese „Eigenleistungen“ (z.B. Impulskontrolle, Selbstdisziplin, Stressresistenz, Anstrengungsbereitschaft, Aufmerksamkeitsspanne, …) eben keine unabhängigen, frei zu wählenden Optionen, sondern sind selbst das Ergebnis von biologischen Vorgaben und Erfahrungshintergründen, über die man als Mensch tatsächlich keine autonome Kontrolle hatte.

Das macht die Sache kompliziert: Könnte man nämlich die Ursachen für Ungleichheit ganz sauber trennen und einsortieren, wäre die Unterscheidung zwischen den zufälligen und schicksalhaften Bedingungen (Gene; familiärer, materieller und kultureller Rahmen) und den Eigenleistungen möglich – und könnte dann entsprechend angepasst darauf reagieren.

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen

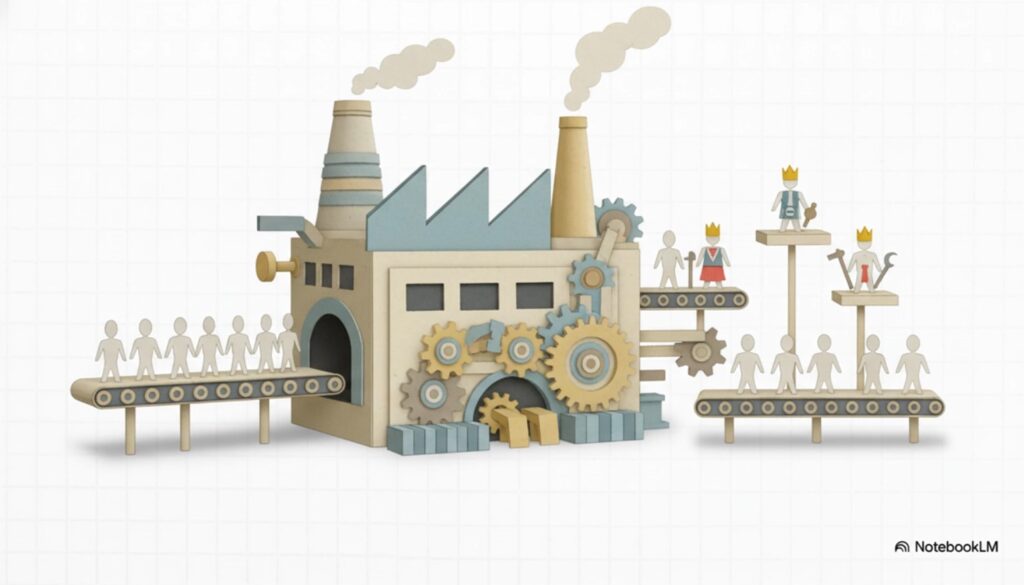

Tatsächlich ist die Gemengelage der Ungleichheits-Ursachen sogar noch komplexer: Nicht nur die Anlagen und die individuellen Lebenserfahrungen führen zu Diskrepanzen, sondern auch die Rahmenbedingungen, die eine Gesellschaft ihren Mitgliedern anbietet: Wie hoch ist die Belohnung für wirtschaftlichen Erfolg? Auf wieviel Umverteilung darfst oder musst du dich einstellen? Wieviel bliebt dir von deiner zusätzlichen Anstrengung, welche Vergünstigungen fallen vielleicht gleichzeitig weg? Wie ist dein soziales Ansehen – als erfolgreicher Unternehmer oder als Aufstocker?

Menschen reagieren mit Kosten/Nutzen-Abwägungen und mit einem bestimmten Verhalten auf solche Bedingungen. Nicht weil sie im Grunde doch autonome Wesen sind, sondern weil das System von Anreizen und Nachteilen zu dem komplexen Netz von Einflüssen gehören, die unser Fühlen, Denken und Handeln bestimmen. Die genaue Art, wie sie das jeweils tun, wird durch die jeweils aktuelle Persönlichkeitsentwicklung strukturiert.

Unterm Strich bedeutet das, dass Gesellschaften nicht nur (verschieden) auf vorhandene Ungleichheiten – egal welcher Art – reagieren, sondern diese auch in unterschiedlichem Maße produzieren. Und zwar nicht aus Versehen, sondern durchaus als gewollte Motivierung zu Anstrengung und Leistung.

Resümee

Ungleichheit zwischen Menschen ist eine unvermeidbare Folge ihrer biologischen Verwurzelung und den – letztlich nicht normierbaren – psychosozialen bzw. kulturellen Einflüssen.

Für jede Gesellschaft stellt sich daher die Frage, wie auf verschiedene Formen von Ungleichheit reagiert werden sollte, welche Rolle dabei der Zuschreibung von Eigenverantwortung zukommt und welche Unterschiede möglicherweise allen Mitgliedern einer Gesellschaft zugutekommen. Beantwortet werden diese Fragen entweder durch vorgegebene bzw. unhinterfragbare (religiöse oder ideologische) Normen und Wertesysteme – oder sie werden im politischen Raum (mehr oder weniger demokratisch) ausgehandelt.

Dabei geht es dann um das zentrale Thema „Gerechtigkeit“, auf das hier für den weiteren Gedankengang verwiesen wird.

Zum Weiterdenken

Macht Ihnen die wachsende soziale Ungleichheit in unserer Gesellschaft (oder auch global) Sorgen? Oder halten Sie das für ein natürliches bzw. unvermeidbares Phänomen?

Geht Ihnen manchmal die Tendenz zur „Gleichmacherei“ auf die Nerven?

In welchem Bereich sind Sie selbst am ehesten eine Beispiel für „Verschiedenheit“ (in Bezug auf die Durchschnittsbevölkerung)? Ist das eher schwierig für Sie oder sind Sie sogar stolz darauf?

Vorläufer-Themen

Zu welchen Schlussfolgerungen hinsichtlich der modernen wissenschaftlichen Erklärung der Welt kann man kommen?

Welche Bedeutung hat das individuelle Sein und wohlergehen im Vergleich mit den Interessen der Gemeinschaft?

Parallel-Themen

Wann kann eine Gesellschaft wirklich als gerecht gelten – insbesondere hinsichtlich der Verteilung von Ressourcen und Wohlstand?

Wie sollte eine Gesellschaft mit dem unterschiedlichen Reichtum ihrer Mitglieder umgehen? Sollte es Grenzen geben?

Nachfolge-Themen

Wie lassen sich die in dieser Abhandlung abgeleiteten Prinzipien der WELTGESTALTUNG zusammenfassend beschreiben?

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante YouTube-Videos

Eine Dokumentation der DW

Warum der deutsche Wohlstand längst nicht mehr für alle gilt und welche Maßnahmen die Politik ergreifen muss, um einer Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken, das erläutert Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

Ein kurzes, sachliches Erklär-Video

Warum der deutsche Wohlstand längst nicht mehr für alle gilt und welche Maßnahmen die Politik ergreifen muss, um einer Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken, das erläutert Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Anlage (Biologie): Vererbte genetische Merkmale und biologische Grundlagen eines Individuums, die körperliche Eigenschaften, Grundcharakterzüge und Fähigkeitsprofile beeinflussen.

- Epigenetische Einflüsse: Veränderungen in der Genexpression, die nicht auf DNA-Veränderungen beruhen, sondern durch Umwelt oder Erfahrungen ausgelöst werden und vererbbar sein können.

- Umweltfaktoren: Alle externen Einflüsse (sozial, materiell), die auf ein Individuum einwirken und dessen Entwicklung, Persönlichkeit und Lebensweg prägen.

- Eigenanteil: Das Konzept, dass die soziale und materielle Stellung eines Individuums teilweise oder hauptsächlich das Ergebnis eigener Entscheidungen, Anstrengungen und Zielstrebigkeit ist.

- Leistungsgesellschaft: Eine Gesellschaft, in der sozialer Status und materielle Belohnung maßgeblich durch individuelle Leistung und Erfolg bestimmt werden.

- Impulskontrolle: Die Fähigkeit, impulsive Handlungen zu unterdrücken und überlegte Entscheidungen zu treffen; gilt als Grundlage für Selbstdisziplin.

- Gesellschaftliche Rahmenbedingungen: Regeln, Institutionen, Anreize und Nachteile, die eine Gesellschaft ihren Mitgliedern bietet und deren Verhalten und Chancen beeinflussen.

- Umverteilung: Prozesse und Politiken zur Übertragung von Wohlstand oder Einkommen innerhalb einer Gesellschaft, typischerweise durch Steuern und Sozialleistungen.

- Gerechtigkeit: Zentrales Thema der gesellschaftlichen Gestaltung, das sich mit der fairen Verteilung von Gütern, Chancen und Lasten innerhalb einer Gesellschaft befasst, oft im Kontext des Umgangs mit Ungleichheit.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Warum wird Ungleichheit als zentrales Thema gesellschaftlicher Gestaltungsfragen betrachtet?

- Welche wissenschaftlichen Disziplinen werden im Zusammenhang mit der Entstehung individueller Persönlichkeiten und Ungleichheit erwähnt?

- Wie beeinflussen biologische Prozesse die Ungleichheit zwischen Menschen laut dem Text?

- Was zeigt die Forschung an eineiigen Zwillingen in Bezug auf die Bedeutung von Anlage und Umwelt für Ungleichheit?

- Warum ist die Trennung von Anlage und Umwelt bei der Betrachtung der relativen Bedeutung für Merkmale wie Intelligenz schwierig?

- Wie wird die Bedeutung des „Eigenanteils“ bei der Entstehung sozialer (materieller) Ungleichheit in Leistungsgesellschaften typischerweise gesehen?

- Warum macht die Tatsache, dass die Grundlagen für „Eigenleistungen“ (wie Selbstdisziplin) selbst von biologischen und erfahrungsbedingten Faktoren abhängen, die Betrachtung von Ungleichheit kompliziert?

- Wie können gesellschaftliche Rahmenbedingungen Ungleichheit nicht nur beeinflussen, sondern auch produzieren?

- Was bedeutet die Feststellung, dass Ungleichheit zwischen Menschen eine unvermeidbare Folge ihrer biologischen Wurzeln und psychosozialen/kulturellen Einflüsse ist, für Gesellschaften?

- Welche zentrale Frage stellt sich für jede Gesellschaft im Umgang mit Ungleichheit laut dem Text?

Kommentare zu dieser Seite

Ihre Meinung interessiert mich sehr! Angezeigt werden allerdings nur sachliche und respektvolle Kommentare.

Vielleicht möchten Sie alternativ im Weltverstehen-Forum diskutieren?

Gerne können Sie dort mit Ihrem Beitrag auch ein neues Thema eröffnen.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben.

Schreibe einen Kommentar