Der Rote Faden

Mit dem Thema „Moral“ befinden wir uns sozusagen in einem Übergangs-Bereich zwischen den großen Themenblöcken: Moralisches Denken, Fühlen und Verhalten gehört natürlich zu den Phänomenen, denen sich eine WELTERKLÄRUNG zuwenden kann und sollte. Die im ersten Projekt-Teil angesprochenen Humanwissenschaften (insbesondere die Biologie und die Psychologie) haben das auch getan. Auch in den Menschenbildern haben die Vorstellungen von Ethik und Moral (zwischen denen wir hier nicht unterscheiden) deutliche Spuren hinterlassen.

Gleichzeitig sind unsere moralischen Haltungen ein Teil unserer persönlichen, inneren Gefasstheit und bilden so einen Teil unserer emotionalen WELTZUGÄNGE.

Für die Beantwortung der wichtigen gesellschaftlichen Fragen im dritten Teil – z.B. zu Gerechtigkeit, Reichtum und Ungleichheit – kommen wir ohne Berücksichtigung moralischer Fragen und Grundsätze nicht aus. Zusammen mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Welt und den Menschen ergänzen letztlich moralische Prinzipien den hier skizzierten Rahmen für eine WELTGESTALTUNG, die sich auf weltliche und rationale Grundlagen bezieht.

Und eine gelingende Zukunft ohne ethische Grundierung ist auch kaum vorstellbar. Die spannende Frage für dieses Projekt wird sein, wie eng und nachvollziehbar der Zusammenhang zwischen Wissen und Gewissen sein kann.

Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

Moral ist eine komplexe Thematik. Beginnen wir mal mit den 6 Dimensionen unseres kleinen Eingangs-Tests:

Vorlesen lassen

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

Biologie

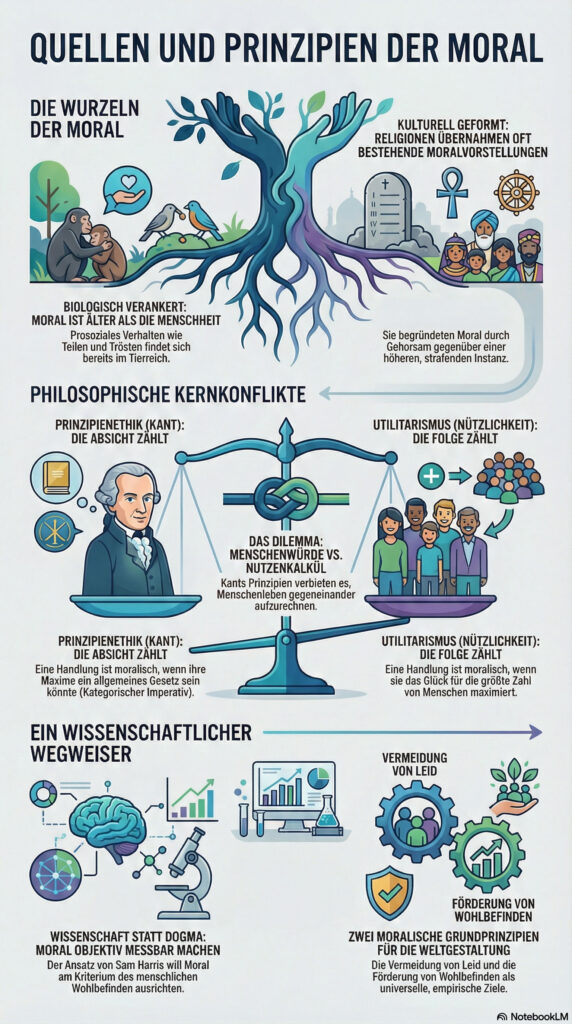

Es kann keinen Zweifel geben: Moralisches Verhalten – z.B. Nahrungsteilung, Versorgung kranker Gruppenmitglieder, tröstende Zuwendung nach Konflikten – finden wir bereits im Tierreich. Wir brauchen also gar keine Moral-Archäologie bei den Frühmenschen zu betreiben, um eine biologische Fundierung von Moral zu belegen. Auch bei den neurologischen Korrelaten von Empathie und Kooperation gibt es enge Bezüge zu diversen Tierarten. Sogar die Auswirkung von Umweltfaktoren (Haltungsbedingungen) auf prosoziales Verhalten (bei Schweinen) ließ sich nachweisen.

Der Mensch wird also ganz eindeutig nicht erst als Kulturwesen moralfähig. Daraus lässt sich ohne Zweifel ein evolutionärer Überlebenswert einer prosozialen Prägung ableiten, die nur vermeintlich im Widerspruch zu der egoistischen Fixierung auf den eigenen Vorteil bei der individuellen Gen-Weitergabe steht. Gegenseitigkeit bei der Zusammenarbeit und Unterstützung in Gruppen hat schon immer zu den Wurzeln unseres Menschseins gehört und bedarf deshalb keiner prinzipiellen Begründung.

Bzgl. der Grundfrage, ob Moral (und die daraus abgeleiteten politischen Überzeugungen) ihre Basis eher in den Emotionen oder in vernunftbasierten Abwägungen haben, schlägt sich der Philosoph HÜBL zunächst ganz klar auf die Seite der gefühlsmäßigen Reaktionen bzw. Bewertungen.

Er identifiziert insgesamt sechs relevante emotional verankerte Grundtendenzen. Drei davon (Fürsorge, Fairness und Freiheit) ordnet eher einem “progressiven” Weltbild, die drei anderen (Autorität, Loyalität und Reinheit) sind für ihn Ausdruck einer konservativen Grundeinstellung.

HÜBL stellt dar, dass wir lernen können, unsere biologisch angelegten emotional-moralischen Bewertungsmuster rational zu kontrollieren und für unsere moderne Welt zu adaptieren. Das allerdings hängt dann von Sozialisationsbedingungen und Bildungseinflüssen ab: Gebildete Menschen haben eher progressive, „weibliche“ Moralvorstellungen; der autoritäre Rechtspopulismus ist eher traditionell maskulin und ungebildet.

Religion

Es gibt wohl nur wenige gläubige Menschen, die bei der Beschreibung der Vorzüge ihrer Religion nicht auf den innewohnenden moralischen Kompass hinweisen würden.

Ausgeschlossen kann zumindest erst einmal werden, dass Ethik und Moral durch die heute verbreiteten religiösen Lehren in die Welt gekommen sind. Das Gegenteil dieser Narrative ist richtig: Unsere großen monotheistischen Religionen haben sich bei kulturellen Traditionen bedient: das jüdische alte Testament bei mesopotamischen Rechtskodizes (Kodex Hammurabi), das Prinzip der Gegenseitigkeit (Goldene Regel, Matthäus 7,12) bei verschiedenen antiken Kulturen, der Islam bei traditionellen arabischen Stammesordnungen.

Nicht leugnen lässt sich hingegen, dass Moralvorstellungen in fast allen Gesellschaften auch religiös begründet und geprägt wurden bzw. werden.

Während die Befolgung von religiösen Moralregeln auf dem Gehorsam gegenüber einer überwachenden und potentiell strafenden höheren Instanz basiert, haben psychologische Moralkonzepte die stufenweise Verinnerlichung und Individualisierung moralischer Prinzipien zum Thema gemacht.

Forschungen zum Zusammenhang zwischen Religiosität und moralischem Verhalten zeigen widersprüchliche Ergebnisse, bei denen es auf die jeweiligen Definitionen bzw. Operationalisierungen, auf die spezifische Fragestellungen und die untersuchten Gruppen ankam. Ein klarer Vorsprung von Gläubigen gegenüber nicht-religiösen Menschen lässt sich aus den Befunden nicht ablesen.

Die moralische Autorität der christlichen Kirchen hat in den letzten Jahrzehnten bei uns nicht nur durch eine fortschreitende allgemeine Säkularisierung gelitten, sondern wurde vor allem durch die Missbrauchs-Skandale weitreichend beschädigt.

Tugendethik

Schon die ersten philosophischen Denksysteme des Altertums haben sich intensiv mit der moralischen Seite des Menschen befasst. So hat die „Tugendethik“ des SOKRATES für viele nachfolgende philosophischen Schulen eine Grundlage gelegt.

Für ihn ist Wissen – insbesondere das Wissen um das Gute – untrennbar mit Tugend verbunden. Wer wirklich erkennt, was gut ist, wird auch entsprechend handeln. Moralisches Verhalten ergibt sich also aus der persönlichen inneren Entwicklung und Einsicht, nicht aus der blinden Befolgung abstrakter Regeln. Bei ihm steht das gute und gelingende Leben (Eudaimonia) im Mittelpunkt, das durch die Kultivierung von Tugenden erreicht wird. Die Selbstkenntnis und das Streben nach innerer Exzellenz sind wesentlich, um das richtige Tun zu erlangen.

SOKRATES geht davon aus, dass niemand absichtlich Böses tut – wer wirklich weiß, was gut ist, wird auch das Gute wählen. Die Entwicklung der Tugenden ist also zugleich die Entwicklung der eigenen Natur und Weisheit.

Der berühmte alte Denker legt hier eine ganzheitlich orientierte, letztlich recht optimistische Konzeption vor, in der es eine enge Verknüpfung zwischen Wissen, Selbsterkenntnis, Selbstentwicklung und moralischem Verhalten gibt.

Wie wir sehen werden, ist diese Sichtweise erstaunlich modern.

Prinzipien

Emanuel KANT ist im Bereich der Moralphilosophie so etwas wie ein ewiger Maßstab oder ein unübersehbares Bollwerk.

KANT sieht den Menschen als vernunftbegabtes Wesen, das in der Lage ist, moralische Gesetze autonom zu erkennen und zu befolgen. Die Moral ist objektiv und unabhängig von individuellen Neigungen. Moralische Konflikte werden durch die Anwendung universeller Prinzipien gelöst. Jede Handlung muss sich danach richten, ob sie als allgemeines Gesetz gelten könnte. Das allseits bekannte Stichwort heißt: Kategorischer Imperativ.

KANT hat sich nicht dadurch beirren lassen, dass die konsequente (buchstabengetreue) Befolgung seines Prinzips zu geradezu grotesken Fehlentscheidungen führen könnte: So müsste man – wegen der prinzipiellen Ächtung der Lüge – den nachforschenden Nazi-Schergen das versteckte jüdische Kind (eigentlich) ausliefern. KANT würde zwar auf der einen Seite das Vorgehen der Nazis ganz eindeutig moralisch verurteilen, würde aber von der prinzipiellen Gültigkeit der Maxime des Wahrheitsgebotes nicht deshalb abrücken, weil sie in konkreten Einzelfällen zu unakzeptablen Konsequenzen führte. (Hoffentlich hätte aber KANT wohl in einem solchen Fall aus einer moralischen Abwägung heraus auch gelogen).

Doch KANTs Morallehre umfasst mehr als den Kategorischen Imperativ: Für ihn gibt es universelle Werte, die immer und überall Gültigkeit haben. Auf seinen Überlegungen fußen so bedeutsame zivilisatorische Errungenschaften wie die Menschenwürde und die Menschenrechte, die bis heute die globalen Moral-Fixpunkte der Welt darstellen. In gewisser Weise kann KANT als der Urvater der UNO gelten. Und mit der Erklärung der Menschenrechte hatte die Menschheit 1948 tatsächlich eine bedeutsame Stufe der Moralentwicklung erreicht (diese aber leider nicht halten können…).

Als Grundregel kann man festhalten: KANT hält das Befolgen eines als richtig erkannten Prinzips für den Kern des moralischen Handelns; moralisch wird eine Handlung nicht durch ihre wünschenswerten Folgen, sondern durch ihre motivationale Bindung an die richtige Maxime, also durch ihre Absicht.

Nützlichkeit

Der Utilitarismus ist das perfekte Gegenstück zur Prinzipienethik: Er hat ausschließlich die Folgen, die Nützlichkeit eines Handelns für eine möglichst große Zahl von Betroffenen im Auge. Der gute Wille oder die edle Absicht ist ihm herzlich egal!

Die Nützlichkeits-Logik geht in einigen Gedankenspielen utilitaristischer Philosophen ziemlich weit: Wenn durch das Opfern eines Menschenlebens 5 oder 10 andere gerettet werden können – wieso sollte man da noch zögern?

Unser Freund KANT würde da heftig protestieren: Mit seiner Vorstellung von Menschenwürde ließe sich ein rechnerisches Abwägen von Lebensrechten nicht vereinbaren. Erstellt sich jeder Überlegung in den Weg, in der ein Mensch nur als Mittel zu einem Zweck (als z.B. um andere Leben zu retten) gesehen wird.

Die Frage, wie weit die Rechte Einzelner eingeschränkt werden dürfen, um Vorteile (Gesundheit, Wohlstand, Glück) für eine größere Gruppe zu sichern, hat in Zeiten der Corona-Pandemie eine große Rolle gespielt. Es war kein Zufall, dass bei den Corona-Beratungen auch Mitglieder von Ethik-Kommissionen anwesend waren.

Der Wettbewerb zwischen den beiden wichtigsten Moral-Schulen ist immer noch offen; allerdings besteht eine Tendenz, bei bedeutsamen Fragen Aspekte beide Sichtweisen zu berücksichtigen.

Amoralität

Gibt es tatsächlich Menschen, die ohne moralische Werte, Prinzipien oder Regeln auskommen wollen? Sicherlich trifft man das in Reinform und offen ausgesprochen eher selten an.

Allerdings ist eine Tendenz zu beobachten, den schon vorhandenen Individualismus in Form einer libertär übersteigerten Freiheitsideologie weiter zu radikalisieren. Gerade in der Klasse der Autokraten, ihrer willfährigen Oligarchen und der- von Allmachtsfantasien heimgesuchten – Tech-Milliardäre machen sich amoralische Haltungen breit.

In diesen Welten ohne Gemeinwohlbezug wird dem Egoismus und dem Recht des Stärkeren gehuldigt; staatliche Rahmenbedingungen, Regulierung oder juristische Beschränkungen werden offen bekämpft.

Wo politische und/oder wirtschaftliche Macht grenzenlos ist, hat die Moral offenbar schlechte Karten.

Anfang 2025 stehen wir mit großen Sorgen vor einer globalen Schwächung von regelhaften Institutionen und vertraglichen Ordnungen. Begleitet wird diese Entwicklung von Versuchen, eine werteorientierte und zukunftsbezogene Politik im Innern als „Bevormundung mit der Moralkeule“ zu verunglimpfen.

Wissenschaftliche Moral?

Es mangelt nicht an Quellen für moralische Werte: Zu Wort melden sich die Evolutionsbiologie, die Anthropologie, die Theologie, die Philosophie, die Psychologie und die diversen Gesellschaftswissenschaften.

Doch das Feld bliebt unübersichtlich: Angesichts von politischen, kulturellen und religiösen Konflikten erscheint eine Verständigung auf interkulturell verbindliche moralische Standards immer illusorischer.

Doch glücklicherweise hat die rational-wissenschaftliche Welt nicht aufgegeben. Warum sollte so eine existentielle Frage wie die mögliche wissenschaftliche Fundierung von Moralität als illusionär beiseite geschoben werden? Schließlich geht es um sehr viel – vielleicht sogar um das Überleben der Gattung Mensch auf diesem Planeten.

Der Philosoph und Neurowissenschaftler Sam HARRIS – seit vielen Jahren einer der meinungsführenden liberalen Intellektuellen in den USA – schlägt in seinem Buch „The Moral Landscape“ vor, dass moralische Fragen – insbesondere solche, die das menschliche Wohlbefinden betreffen – empirisch untersucht und objektiv beantwortet werden sollten.

Anders als KANT stützt HARRIS seine Moralischen Wahrheiten nicht auf abstrakte Regeln, sondern will sie in empirisch messbaren Auswirkungen auf das menschliche Wohlbefinden finden. So könnten sich objektive Maßstäbe für das Gute finden.

Da, wo SOKRATES auf Wissenserweiterung durch philosophische Dialoge und innere Selbsterkenntnis setzt, greift HARRIS auf empirische Daten und naturwissenschaftliche Methoden zurück, um das Gute zu definieren.

HARRIS sieht also in der wissenschaftlichen Untersuchung des menschlichen Wohlbefindens einen Weg, um zu ermitteln, welche Lebensweisen und gesellschaftlichen Strukturen förderlich sind. So soll objektives Wissen darüber, was dem Menschen nützt, moralische Richtlinien ermöglichen.

Letztlich verschafft HARRIS auch dem Utilitarismus eine solidere Grundlage: Das von ihm gesetzte Kriterium „Wohlbefinden“ (als Gegenpol zum Leid, das es zu verhindern bzw. zu lindern gilt) lässt sich seiner Überzeugung nach wissenschaftlich erfassen; ebenso die Güte unterschiedlicher Rahmenbedingungen bzw. deren Auswirkung auf Lebensqualitäten.

Insgesamt stellt HARRIS einen Ansatz vor, der Elemente beider traditioneller Ansätze – der rationalen Universalität bei Kant und der wissensbasierten Tugend bei Sokrates – mit der konsequentialistischen Orientierung des Utilitarismus verbindet und dabei auf die Möglichkeiten moderner Wissenschaft setzt, um objektive moralische Erkenntnisse zu gewinnen.

Resümee / Grundprinzipien

So ist am Ende unserer Überlegungen die Moralfrage doch ein wenig in den Bereich der WELTERKLÄRUNG gerutscht. Damit könnte die große Chance verbunden sein, dass sich der moralische Fortschritt aus dem unverbindlichen Rahmen von subjektiven bzw. kulturspezifischen Appellen befreit und zu einer empirischen überprüfbaren Aufgabe wird. Das setzt allerdings voraus, dass dem wissenschaftlichen Denken weltweit eine entsprechende Priorität eingeräumt wird.

Eine sinnvolle Alternative dazu scheint jedenfalls nicht in Sicht zu sein.

Die weiteren Betrachtungen in diesem Projekt – insbesondere für die Themen der WELTGESTALTUNG – werden auf der Basis einiger sehr einfacher und grundlegender moralischer Grundprinzipen erfolgen.

Vermeidung von Leid

Wenn man nur einen Wunsch für die Menschheit oder das ganze Universum frei hätte – dann würde ich mich hierfür entscheiden!

Empfindungsfähigen Wesen (vermeidbares) Leid zu ersparen, erscheint als Ziel so unmittelbar selbsterklärend, dass sich jede Begründung erübrigen müsste.

Natürlich gibt es auch hier (vermeintlich)( tiefgründige Bedenken: So wird gelegentlich argumentiert, dass ja Glück und Freude nur in Abgrenzung (Kontrast) zu leidvollen Erfahrungen spürbar wären. Oder dass dem Leben ohne Leid eine wirklich echte Tiefe bzw. Intensität fehlen würde. Oder dass das Schmerz und Leid ein unverzichtbaren Teil unseres biologischen Erbes darstellen.

Angesichts des schier grenzenlosen Leids, das Menschen sich gegenseitig und ihren Mitgeschöpfen tagtäglich („ohne Not“) zufügen, erscheinen solche abstrakten Denkgespinste zynisch und geradezu pervers.

Egal, wo man nun genau die Grenzen zu „unvermeidlichen“ und „akzeptablen“ Leiderfahrungen ansetzt: Es würde schon sehr viel Gutes bewirken, wenn nur die gröbsten und eindeutigsten Quellen vermeidbaren Leis abgestellt wären – z.B. Krieg, Folter, Hunger, Ausbeutung, körperliche, sexuelle oder psychische Gewalt,…

Unsere Regeln zur WELTGESTALTUNG sollten sich daher zuallererst an diesem Maßstab messen.

Förderung von Wohlbefinden

Dieses Ziel stellt das logische Gegenstück der Leidvermeidung dar: Verhaltensweisen, Normen, Regeln oder Maßnahmen, die zu einem gesteigerten Wohlbefinden möglichst vieler empfindungsfähiger Wesen beitragen, sind als moralisch „richtig“ anzusehen. Ein solches Wohlbefinden – das sich von einem eher momentanen Erleben von „Glück“ durch eine geringere Intensität und eine längere Dauer unterscheidet – lässt sich sowohl über das subjektive Empfinden (durch Befragung), als auch über objektive Kriterien (hormoneller Status, Gesundheit, Bildung, soziale Einbindung o.ä.) erfassen.

Moral und Politik

Die im Moment – insbesondere in der Klimafrage – so häufig gehörte Forderung, man solle die Moral aus der Politik heraushalten, erscheint abwegig und erschreckend.

Wozu sollten Menschen sich in Gruppen, Gemeinschaften oder Staaten zusammenschließen, wenn damit nicht das Ziel verbunden wäre, diese (oder ähnliche) Prinzipien des Zusammenlebens anzustreben?

Abgebrühte Zyniker oder radikale Materialisten können vielleicht argumentieren, dass Politik ausschließlich der Vertretung bzw. dem Ausgleich bestimmter individueller oder gruppenbezogener Interessen dienen sollte. Dahinter steht das Menschenbild des „homo oekonomicus“, der auf die Maximierung seines eigenen (materiellen) Vorteils programmiert ist. Gerne wir dann noch nach dem Credo des Neo-Liberalismus verkündet, dass der der persönliche Egoismus und das ungezügelte Leistungsprinzip letztlich zum Wohl der Gesamtgesellschaft beitrage.

Tatsächlich haben die Humanwissenschaften längst gezeigt, dass der Mensch prinzipiell ein soziales und kooperatives Wesen ist, dessen Wohlbefinden, Glück und Zufriedenheit unter Konkurrenzdruck und ausgeprägter Ungleichheit deutlich leiden.

Wir brauchen mehr statt weniger Moral in der Politik!

Daher werden sich die Überlegungen zur WELTGESTALTUNG sowohl an unserem wissenschaftlichen Erkenntnisstand, als auch an den hier skizzierten moralischen Prinzipien orientieren.

Zu der Frage der kulturellen Relativität von Moral wird in einem separaten Kapitel Stellung genommen.

Zum Weiterdenken

Fühlen Sie sich von der „Moralkeule“ bedroht, die angeblich von vermeintlichen „Gutmenschen“ überall geschwungen wird? erleben Sie also eine Moral-Overload?

Denken Sie, dass sich Politik auf die Vertretung von Interessen beschränken sollte, statt irgendwelche moralischen Prinzipien zu verfolgen?

Oder vermissen Sie den moralischen Kompass in unser modernen Gesellschaft, in der sich alles nur noch um den eigenen materiellen Vorteil dreht?

Welche Moralvorstellung würden Sie auf jeden Fall an Ihre Kinder weitergeben?

Vorläufer-Themen

Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?

Nachfolge-Themen (Auswahl)

Welche persönlichen Zugänge zur Welt nutzen die Menschen, um über Spiritualität hinaus eine persönliche Erfüllung in ihrem Leben zu finden? In welchen Tätigkeiten finden Sie Sinn?

Wann kann eine Gesellschaft wirklich als gerecht gelten – insbesondere hinsichtlich der Verteilung von Ressourcen und Wohlstand?

Wie kommt die Ungleichheit zwischen Menschen zustande? Wie sieht die Ausgangslage für die Gerechtigkeitsfrage aus?

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante YouTube-Videos

Hanno SAUER

Ein perfekter Einblick in sein Standardwerk über die Entwicklung der Moral in der evolutionären und kulturellen Entwicklung des Menschen.

Sam HARRIS (dt. Untertitel)

Einer der profiliertesten US-Intellektuellen spricht über sein stark beachtetes Buch. Es geht um die Möglichkeit, Moral wissenschaftlich zu untersuchen und objektive Standards für Moral zu finden.

Andreas EDMÜLLER

Der Philosoph und Autor stellt seine extreme Haltung zu „Freiheit und Gleichheit“ im Gespräch dar. Er stellt die Berechtigung staatlicher Eingriffe (z.B. auch bei Corona) radikal in Frage.

Philipp HÜBL bei Hotel Matze

Ein intensives Gespräch über verschiedene Aspekte von Moral im typischen, sehr persönlichen „Matze-Stil“.

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Moral: Ein System von Werten, Prinzipien und Regeln, das menschliches Verhalten leitet und bewertet, oft im Hinblick auf Recht und Unrecht.

- Ethik: Die philosophische Untersuchung von Moral, einschließlich der Natur moralischer Urteile und des Systems moralischer Werte. Der Text unterscheidet hier nicht zwischen Moral und Ethik.

- Weltverstehen: Die kognitive und emotionale Art und Weise, wie Individuen und Gesellschaften die Welt um sich herum interpretieren und einordnen.

- Weltgestaltung: Die bewusste Beeinflussung und Gestaltung der Welt durch menschliches Handeln, basierend auf bestimmten Prinzipien und Erkenntnissen.

- Humanwissenschaften: Wissenschaftliche Disziplinen, die sich mit dem Menschen und seiner Kultur beschäftigen, z.B. Biologie, Psychologie, Soziologie.

- Menschenbilder: Vorstellungen oder Konzepte über die Natur, das Wesen und den Wert des Menschen.

- Moral-Archäologie: Die historische Untersuchung der Entwicklung von Moralvorstellungen bei frühen Menschen oder in antiken Kulturen.

- Prosoziales Verhalten: Verhalten, das anderen zugutekommt oder darauf abzielt, anderen zu helfen oder zu unterstützen.

- Eudaimonia: Ein griechischer Begriff, der oft mit „Glück“, „gelingendes Leben“ oder „Blütezeit“ übersetzt wird und in der Tugendethik das Ziel menschlichen Strebens darstellt.

- Tugendethik: Eine ethische Theorie, die sich auf den Charakter und die Tugenden einer Person konzentriert, anstatt auf Regeln, Pflichten oder die Folgen von Handlungen.

- Kategorischer Imperativ: Kants universelles Moralgesetz, das eine Handlung nur dann für moralisch richtig hält, wenn die zugrundeliegende Maxime verallgemeinerbar ist.

- Utilitarismus: Eine ethische Theorie, die die Moralität einer Handlung nach ihren Folgen beurteilt, mit dem Ziel, das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl von Menschen zu erreichen.

- Amoralität: Ein Zustand, in dem moralische Werte oder Prinzipien fehlen oder ignoriert werden.

- Moralischer Relativismus: Die Ansicht, dass moralische Wahrheiten nicht objektiv sind, sondern relativ zu Kulturen, Gesellschaften oder Individuen.

- Wohlbefinden: Ein Zustand des Glücks, der Gesundheit und der Zufriedenheit, der sowohl subjektive als auch objektive Kriterien umfassen kann.

- Leidvermeidung: Das moralische Prinzip, das darauf abzielt, unnötiges oder vermeidbares Leid bei empfindungsfähigen Wesen zu verhindern oder zu minimieren.

- Homo oeconomicus: Ein Modell des Menschen als rationales Wesen, das seine Entscheidungen ausschließlich auf die Maximierung seines eigenen materiellen Vorteils stützt.

- Evidenzbasiert: Basierend auf oder gestützt durch empirische Daten und wissenschaftliche Erkenntnisse.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Wie unterscheidet sich der Utilitarismus von der Prinzipienethik Kants?

- Welche biologische Fundierung von Moral wird im Text genannt?

- Welche Rolle spielen Religionen bei der Begründung von Moral im historischen Kontext?

- Wie definiert Sokrates moralisches Verhalten im Rahmen seiner Tugendethik?

- Was versteht Kant unter dem „Kategorischen Imperativ“?

- Wie bewertet der Text die Idee der „Amoralität“ in der heutigen Gesellschaft?

- Welchen Ansatz verfolgt Sam Harris, um moralische Fragen wissenschaftlich zu untersuchen?

- Welches der im Resümee genannten moralischen Grundprinzipien erscheint dem Autor als das wichtigste?

- Wie lässt sich „Wohlbefinden“ laut Sam Harris und dem Text definieren und messen?

- Warum hält der Text die Forderung, Moral aus der Politik herauszuhalten, für abwegig?

Kommentare zu dieser Seite

Ihre Meinung interessiert mich sehr! Angezeigt werden allerdings nur sachliche und respektvolle Kommentare.

Vielleicht möchten Sie alternativ im Weltverstehen-Forum diskutieren?

Gerne können Sie dort mit Ihrem Beitrag auch ein neues Thema eröffnen.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben.

Schreibe einen Kommentar