Der Rote Faden

Mit diesem etwas ungewöhnlichen Begriff soll die Aufmerksamkeit auf die alltagsbezogenen Vorstellungen gelenkt werden, die wir uns über die grundlegenden Einflüsse auf unseren Lebenslauf machen.

Diesen Ideen liegen oft bestimmte Weltbilder bzw. Menschenbilder zugrunde; daher wird vorgeschlagen, sich zunächst diesen Themen zuzuwenden.

Eine sehr enge Beziehung hat dieser Abschnitt zu der Frage der „Ichwerdung„: Aufgrund welcher Einflüsse wird man zu der einzigartigen Person, als die man sich erlebt?

Für die Beantwortung wichtiger gesellschaftlicher Fragen – z.B. zu Gerechtigkeit, Reichtum und Ungleichheit – können die Meinungen über die Steuerung des Lebensweges eine große Rolle spielen.

Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

Vorlesen lassen

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

Fast jede/r von uns kann sein Leben, seine persönliche Biografie mit einer Geschichte verbinden oder in ein Narrativ einweben. Wir wollen unseren Lebenslauf sehr gerne zu einem sinnvollen, stimmigen Ganzen aufwerten. Das fühlt sich einfach besser an und lässt die Krisen und Verluste dann auch irgendwie sinnvoll erscheinen.

Wenn Sie – wie vorgeschlagen – vor dem Lesen dieses Abschnittes den kleinen Selbsttest durchgeführt haben, sind Sie bereits mit den Dimensionen vertraut, um die es hier gehen soll. Ihnen wird aufgefallen sein, dass im Test Sichtweisen vorkamen, die im deutlichen Gegensatz zu den wissenschaftlich-rationalen WELTERKLÄRUNGEN stehen, die in den Abschnitten über Welt- und Menschenbilder als deutlich überlegen dargestellt wurden.

Hier sollen trotzdem alle Varianten kurz behandelt werden.

Religionen

Beginnen wir mir einem religiösen Rahmenkonzept:

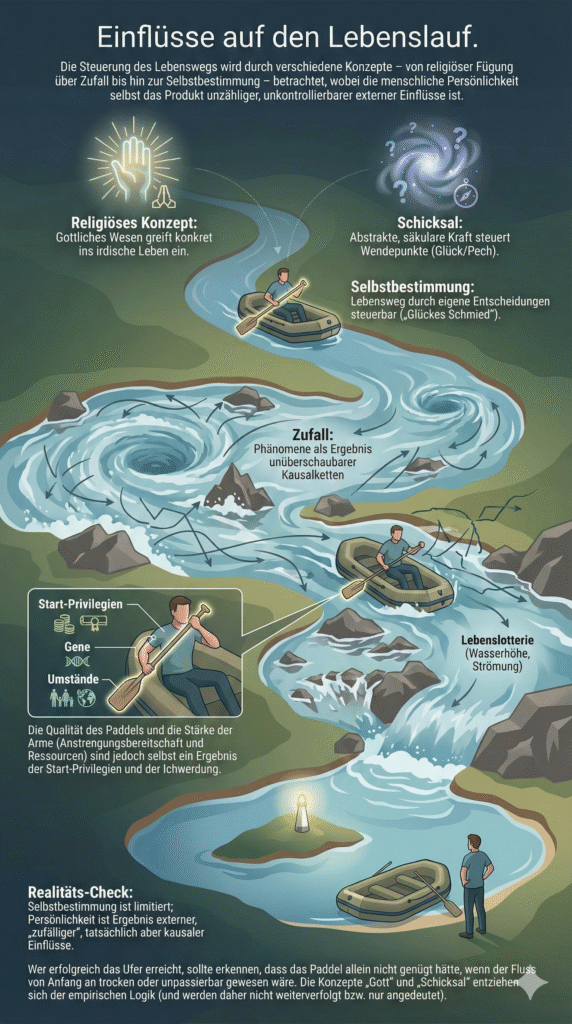

Wenn jemand davon überzeugt ist, dass ein göttliches Wesen aufgrund einer Art persönlichen Beziehung konkret in sein irdisches Leben eingreift, dann treten andere mögliche Einflussfaktoren klar in den Hintergrund. Zwar können ganz offensichtlich verschiedene Ereignisse (Begegnungen, Unfälle, verpasste Termine, …) den weiteren Lebenslauf unmittelbar beeinflussen – aber hinter jedem dieser Ursachen könnte ja die lenkende Hand Gottes stehen. Wie sonst auch sollte die göttliche Fügung sich in die physikalisch-materielle Welt übertragen (wenn man mal die eher seltenen Wunder außer acht lässt).

In Bezug auf die Kontrollmöglichkeiten über das eigene Leben werden gläubige Menschen wohl etwas ambivalent sein: Zwar besteht die Hoffnung (vielleicht auch die Erwartung), dass man durch ein gottgefälliges, rechtschaffendes Verhalten und durch die Kraft von Gebeten sein Schicksal ins Positive steuern kann. Gleichzeitig weiß man aber auch, dass Gott seine eigenen Weg geht und nicht selten auch den frommsten Anhängern harte und leidvolle Prüfungen auferlegt. Da bleibt dann nur die demütige Akzeptanz.

(Natürlich wird diese Vorstellung der göttlichen Lenkung eher selten in Reinform gefühlt und gelebt; die meisten Menschen werden auch auf einige der folgenden Einflussfaktoren setzen).

Schicksal

Der Glaube an ein Schicksal als lenkende Kraft ist sozusagen die säkulare (nicht-religiöse) Variante des ersten Punktes. Hier steht kein an meinem persönlichen Leben interessierter Gott, sondern eine abstrakte, nicht konkret fassbare Kraft hinter den kleinen und großen Wendepunkten im eigenen Leben. Dieses Schicksal kann es gut oder schlecht mit einem meinen: Was schlichtweg als Glück oder Pech angesehen werden könnte, bekommt als „schicksalhaftes“ Ereignis eine tiefere Bedeutung.

Hinter dem Schicksalskonzept steht offensichtlich das Bedürfnis, den oft chaotisch erscheinenden Wendungen der eigenen Biografie irgendeinen (tieferen, oft verborgenen) Sinn zuzuschreiben. Belastungen und Enttäuschungen sind eher auszuhalten, wenn dahinter wenigstens eine gewisse Fügung zu vermuten ist – und wenn es nur das Wirken eines anonymen Schicksals ist. Und da wir aus jedem Lebenslauf eine irgendwie stimmige Geschichte basteln können („irgendwie hat sich alles gefügt, das mit meinem schweren Unfall musste einfach so sein“), ist das Konzept sehr stabil.

Naturgesetze oder Zufall

Diese beiden Sichtweisen erscheinen nur auf den ersten Blick widersprüchlich. Wenn wir einen Moment überlegen, wird deutlich, dass wir in den meisten Fällen mit „Zufall“ nicht meinen, dass Ereignisse nicht durch die bekannten Naturgesetzen unseres Universums verursacht wurden.

Was wir stattdessen meinen: Das Auftreten eines Ereignisses oder das Zusammentreffen mehrerer Umstände (wie die ungeplante Begegnung zweier Freunde auf einem anderen Erdteil) ist von so unglaublich vielen – weder bekannten noch messbaren – Einzelursachen (Kräften) abhängig (und gleichzeitig so unwahrscheinlich), dass wir diese Phänomene ganz pragmatisch unter der Überschrift „Zufall“ abheften.

Hier steuert niemand, hier wirkt kein sinnstiftende Kraft im Hintergrund.

Wenn man sich mal die Mühe macht, entscheidende Wendepunkte des eigenen Lebens darauf hin zu untersuchen, stößt man rasch darauf, wie unglaublich groß die Rolle des Zufalls war: Wieviel Einzelfaktoren also zusammenspielen mussten, um letztlich die Person, in dieser Familie, zu dieser Zeit, an diesem Ort, in diesem Beruf und mit diesem Partner zu werden (und jetzt diese Zeilen zu lesen). Die Verästelungen der Kausalketten, die zu jedem einzelnen Moment unseres Lebens führen, würden wohl die Berechnungskapazitäten auch des stärksten Computers übersteigen.

Machen Sie selbst das Experiment: Sammeln Sie nur fünf Minuten lang zusammen mit Ihrem Partner die Faktoren und Umstände, die Ihre erste Begegnung möglich gemacht haben (oder die diese hätten verhindern können). Sie werden schnell merken: Es wäre viel „wahrscheinlicher“ gewesen, sich niemals begegnet zu sein…

Selbstbestimmung:

Seines Glückes Schmied sein!

Für den modernen Bewohner eines westlich-liberalen und auf Individualismus ausgerichteten Landes, ist die Selbststeuerung des Lebensweges eigentlich die einzige akzeptable Alternative. Junge Menschen werden zur Initiative und zur Verantwortungsübernahme für das eigene Schicksal angehalten. Die Erfolgsmenschen – insbesondere die Aufsteiger – sind (natürlich zu recht) stolz auf ihre Ergebnisse.

Gelegentlich ist man fasziniert über die Langzeitwirkung von Entscheidungen und Planungen, die schon früh – scheinbar wie von selbst – in Kindern und Jugendlichen entstanden sind („Die Paula wollte schon mit 9 Jahren Ärztin werden – jetzt eröffnet sie ihre erste Praxis“).

Die spannende Frage wäre dann: Was hat dieses Mädchen von ihren Altersgenossinnen unterschieden? Hat sie auf einen „inneren Knopf“ gedrückt, auf den andere einfach nicht drücken wollten (vielleicht aus Bequemlichkeit)?`Oder – was sehr viel plausibler wäre: Gab es diese Option für Denise oder Susanna schlichtweg gar nicht (weil sie ein bestimmtes Buch nicht gelesen haben, einen bestimmten Film nicht gesehen haben, einen bestimmten Verwandten nicht als Vorbild hatten – oder ihnen bestimmte kognitive und psychische Ressourcen fehlten)?

„Aber anstrengen musste sich Paula schließlich dann doch selbst“ , könnten sie einwenden. Das stimmt! Aber wer vermag zu beurteilen, ob die Ressource der „Anstrengungsbereitschaft“ in ähnlicher Ausprägung für Denise und Susanna zur Verfügung standen? Paula hat nie in Denise gesteckt, Denise nie in Paula.

Wissen Sie, wie es sich anfühlt, jemand anderes zu sein – mit all den Millionen von individuellen biologischen, emotionalen und kognitiven Merkmalen und den Milliarden von Einzelerfahrungen in der Lebensgeschichte von der Zeugung bis heute?

Diesem wesentlichen Gedanken haben wir sogar ein eigenes Kapitel spendiert: Es heißt „Bewusstseinskäfig„.

Gerade für die starken Persönlichkeiten, deren Leben von Ressourcen und Selbstwirksamkeitserfahrungen bestimmt waren und sind, liegt es wohl besonders nahe, das eigene Erlebens- und Erfahrungssystem als Maßstab für die Weltwahrnehmung und -bewertung zu nutzen. Sie haben schließlich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Ziele zu erreichen sind, dass Anstrengung möglich und wirksam ist und dass die dazu benötigten Voraussetzungen vorhanden sind. Wie sollte es da überraschen, dass das überall winkende Narrativ der Leistungsgesellschaft (Meritokratie) auf fruchtbaren Boden fällt. Warum sollte man der Selbstwert-schmeichelnden „Selfmade-Story“ eine Perspektive entgegensetzen, die auf die große Rolle von Start-Privilegien, Zufall und Glück aufmerksam macht?

Resümee

Klar dürfte sein, dass sich religiöse oder schicksalsgläubige Vorstellungen nicht mit einem rational-wissenschaftlichen Welt- bzw. Menschenbild vereinbaren lassen. Eine solche Sicht auf die Lenkung des Lebens ist weder beweisbar noch widerlegbar; sie beruht auf willkürlichen Annahmen.

Sehr viel spannender ist die Frage, in welchem Umfang wir durch die individuelle Kraft unser eigenen Entscheidungen und Handlungen in die unüberschaubare Komplexität von äußeren Ursachen und Wirkfaktoren eingreifen können. Beispiele dafür lassen sich scheinbar in jedem Leben finden („ich habe jetzt aufgehört zu trinken“, „ich habe mich endlich getrennt“).

Dieser optimistische Blick auf die Selbstbestimmung funktioniert aber nur, wenn man ausblendet, dass die eigene Persönlichkeit – mit all ihren Gefühlen, Gedanken, Kompetenzen und Handlungen) ja selbst auch das Ergebnis von unzähligen (externen, nicht kontrollierbaren, zufälligen) Einflüssen ist.

Andererseits: Das Konzept vom „Glückes Schmied“ ist (unabhängig vom -Wahrheitsgehalt) tatsächlich wirksam, denn es ist ja ein Teil einer inneren Motivationsdynamik und kann antreiben und aktivieren.

Die Lösung liegt in einem Nebeneinander von – vermeintlich – widersprüchlichen Haltungen: Es ist einerseits sinnvoll, jungen Menschen die Botschaft zu vermitteln, dass sie großen Einfluss auf ihr Leben nehmen können. Denn es macht einen Unterschied, dieses Konzept zu haben oder eben nicht.

Gleichzeitig sollten wir große Anstrengungen unternehmen, schädliche und einschränkende Bedingungen abzubauen, persönliche Nachteile und Schwächen auszugleichen und verständnisvoll bzw. mitfühlend auf Misserfolg und Scheitern von Menschen reagieren.

Was wir ganz bestimmt nicht brauchen, ist die ignorante Arroganz von Erfolgsmenschen, die weder ein Bewusstsein für ihre Privilegien, noch für die Rolle glücklicher Umstände in ihrem Leben haben. Ja: Viele von ihnen haben sich wirklich angestrengt; aber haben sie wirklich eine Ahnung, wie sich eine Psyche anfühlt, in der sich die Fähigkeit zur Selbstdisziplin, Belohnungsaufschub und Impulskontrolle nicht gut ausbilden konnte?

Bescheidenheit, Demut und Dankbarkeit für die eigenen Ressourcen die angetroffenen Umstände wäre die passende Reaktion. Und das ist nicht nur eine ethische (oder ideologische) Frage, sondern hat mit der Anerkennung der Befunde der Humanwissenschaften zu tun.

Man kann sich gerne über die positiven Auswirkungen der großen Lebenslotterie (Gene, Lebensumstände und Zufälle) auf den eigenen Lebensweg freuen – es sollte aber nicht vergessen werden, dass man auch selbst eine Niete hätte ziehen können…

Zum Weiterdenken

Für welche Lebenslenkungs-Option hatten Sie sich schwerpunktmäßig entschieden? Wie eindeutig war Ihr Test-Profil? Wäre Ihre Sichtweise durch bestimmte Erkenntnisse zu erschüttern? Welche müssten das sein?

Ärgert Sie die Vorstellung, dass man Ihnen einen Teil Ihrer mühevollen „Verdienste“ absprechen könnte, weil sie ja das „Privileg“ hatten, sich anstrengen zu können? Fühlt sich das für Sie ungerecht an?

Erwischen sie sich manchmal selbst dabei, auf „Versager“ oder „Sozialschmarotzer“ hinunterzuschauen – aus dem Gefühl heraus, sie hätten ja schließlich mehr aus ihrem Leben machen können?

Vorläufer-Themen

Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?

Parallel-Themen

Macht die Fähigkeit zu autonomen Entscheidungen uns als Menschen aus – oder ist das Gefühl der freien Entscheidung eher eine Illusion? Wie lässt sich das Bild der Wissenschaft mit der Alltags-Intuition verbinden?

Wie entsteht aus den biologischen Vorgaben und den unzähligen inneren und äußeren Einflussfaktoren eine individuelle Persönlichkeit?

Lüftet die Hirnforschung bald die letzten Geheimnisse über das menschliche Bewusstsein? Haben wir ein Gehirn oder sind wir unser Gehirn? Bleibt das Bewusstsein ein ewiges Geheimnis?

Nachfolge-Themen

Welche Bedeutung hat das individuelle Sein und wohlergehen im Vergleich mit den Interessen der Gemeinschaft?

Wie sollte eine Gesellschaft mit dem unterschiedlichen Reichtum ihrer Mitglieder umgehen? Sollte es Grenzen geben?

Wann kann eine Gesellschaft wirklich als gerecht gelten – insbesondere hinsichtlich der Verteilung von Ressourcen und Wohlstand?

Zu welchen Schlussfolgerungen hinsichtlich der modernen wissenschaftlichen Erklärung der Welt kann man kommen?

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante YouTube-Videos

Gerhard ROTH

Ein erhellendes und gut verständliches Gespräch über die weitgehenden Prägungen des Menschen, die das Konzept der Willensfreiheit und damit auch die persönliche Schuld in Frage stellen.

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Lebenslenkung: Der Prozess oder die Vorstellung davon, wie der eigene Lebensweg beeinflusst oder gesteuert wird, sei es durch externe Kräfte, innere Entscheidungen oder eine Kombination davon.

- Ichwerdung: Der Prozess, durch den eine einzigartige Person mit ihrer individuellen Persönlichkeit entsteht, basierend auf biologischen Vorgaben und unzähligen inneren und äußeren Einflussfaktoren.

- Weltbilder/Menschenbilder: Grundlegende Annahmen und Überzeugungen über die Beschaffenheit der Welt und die Natur des Menschen, die oft den Vorstellungen über die Lebenslenkung zugrunde liegen.

- Religiöses Rahmenkonzept: Eine Sichtweise der Lebenslenkung, bei der ein göttliches Wesen aufgrund einer Art persönlicher Beziehung konkret in das irdische Leben eingreift.

- Schicksal: Eine säkulare Vorstellung der Lebenslenkung, bei der eine abstrakte, nicht konkret fassbare Kraft hinter den Wendepunkten im Leben steht, oft als Glück oder Pech angesehen.

- Zufall: In der Alltagssprache ein Ereignis ohne erkennbare Ursache; in der wissenschaftlichen Betrachtung oft das Ergebnis komplexer, nicht vollständig erfassbarer Kausalketten, die durch Naturgesetze bestimmt sind.

- Selbstbestimmung: Die Vorstellung, dass eine Person ihren Lebensweg durch eigene Entscheidungen, Anstrengungen und Handlungen steuern kann („Seines Glückes Schmied sein“).

- Bewusstseinskäfig: Ein Begriff (in einem separaten Kapitel behandelt), der darauf hinweist, dass die eigene Persönlichkeit und die damit verbundenen Fähigkeiten und Ressourcen selbst das Ergebnis unzähliger, oft unkontrollierbarer Einflüsse sind.

- Selbstwirksamkeitserfahrungen: Erfahrungen, bei denen eine Person erlebt hat, dass sie durch eigene Anstrengung Ziele erreichen und Probleme lösen kann.

- Leistungsgesellschaft (Meritokratie): Eine Gesellschaft, in der sozialer Status und Erfolg primär auf individuellen Fähigkeiten und Leistungen basieren.

- Start-Privilegien: Vorteile oder günstige Ausgangsbedingungen, die eine Person aufgrund ihrer Herkunft, familiären Situation oder anderer externer Faktoren hat.

- Rational-wissenschaftliches Welt-/Menschenbild: Eine Sichtweise, die auf Vernunft, empirischer Beobachtung und wissenschaftlichen Methoden basiert und versucht, die Welt und den Menschen objektiv zu verstehen und zu erklären.

- Anstrengungsbereitschaft: Die Fähigkeit und Bereitschaft, sich zu bemühen und durchzuhalten, um Ziele zu erreichen.

- Demut: Eine Haltung der Bescheidenheit und Anerkennung der eigenen Grenzen und der Rolle externer Faktoren im Leben.

- Dankbarkeit: Das Gefühl der Anerkennung für erhaltene Vorteile oder positive Umstände, auch wenn diese nicht allein auf eigener Leistung beruhen.

- Humanwissenschaften: Wissenschaften, die sich mit dem menschlichen Verhalten, der Gesellschaft und Kultur beschäftigen (z.B. Psychologie, Soziologie, Anthropologie).

- Lebenslotterie: Eine Metapher, die die Rolle von Zufall und unkontrollierbaren Faktoren (wie Gene und Lebensumstände) bei der Gestaltung des Lebenswegs betont.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Wie unterscheidet sich die religiöse Sichtweise der Lebenslenkung von der Schicksalsvorstellung?

- Warum werden Naturgesetze und Zufall im Text als Sichtweisen behandelt, die auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen, es aber nicht wirklich sind?

- Was ist die für moderne westliche Gesellschaften „eigentlich einzige akzeptable Alternative“ bezüglich der Lebenslenkung?

- Wie wird das Beispiel von „Paula“, die Ärztin werden wollte, verwendet, um die Grenzen der Selbstbestimmung zu illustrieren?

- Was ist laut Text die zentrale Herausforderung für Personen, die ihr Leben stark durch Selbstwirksamkeit geprägt haben, bei der Beurteilung anderer?

- Warum ist das Konzept des „Glückes Schmied“ laut Text auch dann wirksam, wenn sein Wahrheitsgehalt fragwürdig ist?

- Welche Haltungen werden im Resümee als sinnvoll erachtet, obwohl sie scheinbar widersprüchlich sind?

- Was kritisiert der Text an der Haltung mancher „Erfolgsmenschen“?

- Welche Reaktion wird am Ende des Textes als angemessen für die Anerkennung der Befunde der Humanwissenschaften vorgeschlagen?

Kommentare zu dieser Seite

(Nur sachliche und respektvolle Kommentare werden angezeigt. Noch lieber wäre mir ein Betrag zu meinem Forum.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben).

Schreibe einen Kommentar