Der Rote Faden

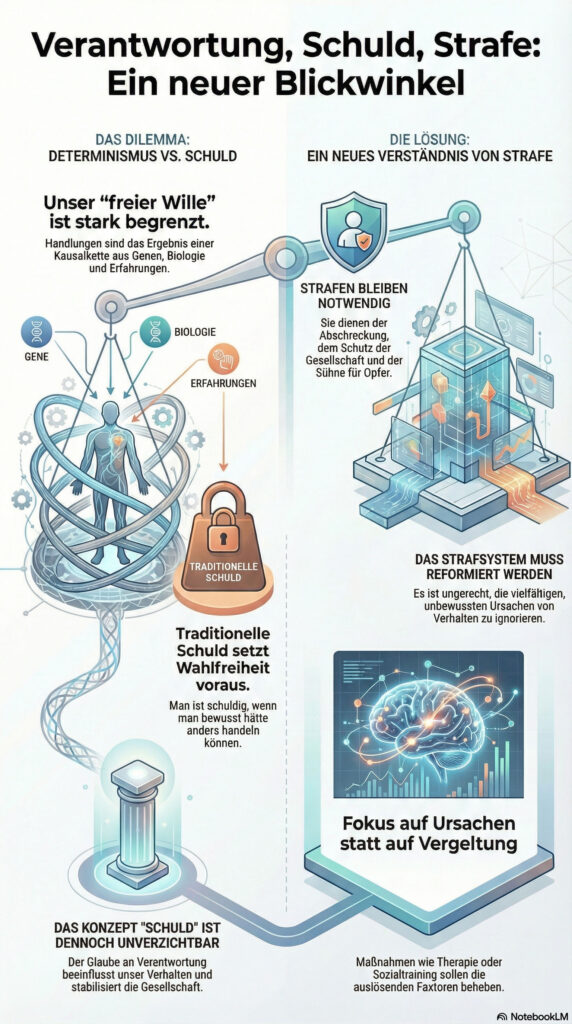

Der Umgang mit Verantwortung, Schuld und Strafe ist für unser Zusammenleben zentral – privat und gesellschaftlich.

Dieses Thema ist daher ein besonders spannender Anwendungsfall für die Erkenntnisse über den Menschen, die wir uns im Teil WELTERKLÄRUNG angeschaut haben. Von diesen Fragestellungen ist jeder Mensch in seinem alltag oder als Staatsbürger betroffen.

Am engsten sind die Zusammenhänge mit den Kapiteln „Willensfreiheit“, „Neurowissenschaft“, „Ichwerdung“. Natürlich geht es auch um „Moral“.

Ausgangslage

Vorlesen lassen

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

Bei den folgenden Betrachtungen gehen wir davon aus, dass tatsächlich der „echte“ Freiraum für unsere Entscheidungen sehr viel beschränkter ist, als das unserer Selbstwahrnehmung und der üblichen Alltagslogik entspricht. Für diese Sichtweise gibt – wie an anderer Stelle dargestellt – gute Gründe.

Kurz gesagt: Wir hatten keine Kontrolle über die allermeisten Einflüsse, die uns zu dem Menschen gemacht haben, der in einer bestimmten Situation eine bestimmte Verhaltensalternative gewählt hat. Als genau dieser Mensch (mit allen seinen biologischen Ausstattungen und vorangegangenen Erfahrungen) konnten wir gar nicht anders handeln: Denn dafür hätten wir ein – zumindest minimal – anderer Mensch sein müssen (z.B. mit einem Gehirn, dessen neuronal Netzwerke ein wenig anders „verdrahtet“ gewesen wären).

Selbst wenn Sie – wie die meisten Menschen – an mit dieser Argumentation Probleme haben: Lassen sie sich einfach mal für ein paar Minuten darauf ein.

Die erste – vermeintlich logische – Reaktion auf diese irritierende Sichtweise („Der Täter konnte ja gar nicht anders handeln!“) wäre die Schlussfolgerung: Dann hätte er ja auch keine Verantwortung für seine Taten, hätte keine Schuld auf sich geladen und dürfte nicht dafür bestraft werden.

Schauen wir uns das nach der Reihe an.

Verantwortung

Was genau meint man mit dem Begriff Verantwortung?

Aus einer alltäglich-pragmatischen Sicht ist jeder für die Folgen seines Handelns verantwortlich. Hat z.B. jemand einen Schaden verursacht, ist es zivilrechtlich meist zweitrangig, wie bzw. warum es dazu kam. Die Verantwortung wäre dann sozusagen fest eingebaut (selbst wenn der Schaden versehentlich entstanden ist oder man die Situation gar nicht überblicken konnte).

Betrachtet man den Begriff aus psychologischer Perspektive, wird es schon komplizierter. Die Zuschreibung von Verantwortlichkeit wird in der Regel an bestimmte Voraussetzungen geknüpft: Informationsstand, Einsichtsfähigkeit, Reifegrad u.ä. Bei Kindern werden dann oft die (aufsichtspflichtigen) Eltern als verantwortlich bezeichnet (obwohl man im Gespräch mit dem Kind dessen Verantwortung für das Verhalten aus pädagogischen Gründen betont).

Hier gibt es dann schon eine Überschneidung mit dem folgenden Begriff.

Schuld

Jemandem Schuld zuzuschreiben kann als eine Steigerung von Verantwortung betrachtet werden: Schuld hat man, wenn man auch hätte anders handeln können. Schuld setzt also eine Entscheidung voraus, die man bewusst und aus freien Stücken und mit einem (potentiellen) Wissen um die möglichen Folgen getroffen hat.

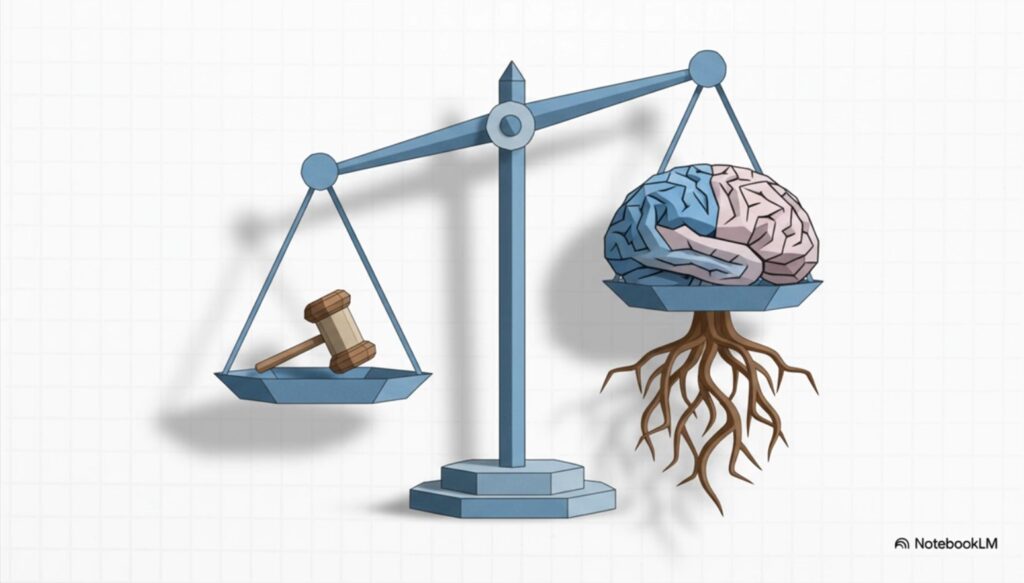

Schuld hat einiges moralisches und juristisches Gewicht. Deshalb wird (das Ausmaß) von Schuld auch abgewogen – bis hin zur (strafbefreienden) totalen Schuldunfähigkeit. Schuld ist eine moralische Bürde, die auf einem lastet. Schuld kann gesühnt oder auch vergeben werden.

Moralisch verurteilt und bestraft wird nicht Verantwortlichkeit, sondern Schuld. Dabei hat eine Strafe immer mehrere Funktionen.

Dazu kommen wir später.

Die zentrale Frage lautet also: Können wir Menschen noch Schuld zuschreiben, wenn wir (aus guten wissenschaftlichen Gründen) an ihrer Willens- und Entscheidungsfreiheit zweifeln müssen?

Klare Antwort: Jein!

Das spricht für Nein:

Betrachtet man nur den Moment der Entscheidung, beruht diese auf eine unfassbar komplexen, aber wohl insgesamt lückenlosen Kausalkette. Wenn jemand zuschlägt (statt es zu lassen), konnte das bei diesem Menschen und unter diesen Umstanden nur genau so passieren.

Nun könnte man sagen: Er hat ja vielleicht Schuld daran, dieser Mensch geworden zu sein oder gerade in diesen Umständen (in dieser Situation) zu stecken. Doch: Jede Entscheidung, die in der Vergangenheit dazu geführt hat, dieser Mensch zu werden und in einer bestimmten Lebenslage bzw. Situation zu stecken, ist ja wiederum in dem Moment, in der sie getroffen wird, durch eine Ursachenkette bedingt. Da kommt man nicht raus!

Das spricht für Ja:

Wir können nicht nur, wir müssen sogar (weiterhin) Schuld zuschreiben!

Zu den Einflüssen, die unsere Persönlichkeit und unser Verhalten bestimmen, gehören nicht nur Gene, Kindheitserfahrungen oder Sozialkontakte. Unser Denken, Fühlen und Handeln wird auch durch Wissen, Ideen und Meinungen beeinflusst, denen wir begegnen und die sich in unserem Gehirn manifestieren. Die Konzepte von Verantwortung und Schuld sind – ähnlich wie die die Ideen von Gut und Böse – sehr wirkmächtige Einflüsse auf unser Bild von uns selbst. Wir werden (meistens) in der Gewissheit erzogen, dass wir für unser Verhalten (und dessen Konsequenzen) geradestehen müssen. Dieses Konzept verändert – in einer unauflösbaren Mischung von unzähligen anderen Faktoren – die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Verhaltens-Entscheidung.

Es hätte also gravierende Auswirkungen, wenn ab sofort – wegen der oben beschriebenen Logik – auf die Vermittlung dieser Konzepte verzichtet würde. Genauso wenig sie Sie würde ich gerne in einer Gesellschaft leben wollen, in der alle davon ausgehen würden, keinerlei Verantwortung und Schuldfähigkeit zu besitzen.

Und jetzt? Ist dann nicht die ganze Diskussion völlig überflüssig? Sollte es nicht einfach so bleiben, wie es ist?

Strafe

Da kommen wir jetzt auf das dritte Konzept, die Strafe.

Machen wir es kurz: Ja, wir brauchen Sanktionen für schädigendes, kriminelles oder gefährliches Verhalten. Wir brauchen Strafen, weil sich nur so Regeln bzw. Gesetze durchsetzen lassen, weil Strafen abschreckend wirken können, weil sie die Wahrscheinlichkeiten einer Wiederholung vermindern können, weil die Gesellschaft vor bestimmten Menschen geschützt werden muss und weil es für die Opfer von Straftaten bedeutsam ist, dass eine Form von Sühne erfolgt.

Aber: Es wäre trotzdem ungerecht und unklug, das Strafsystem so zu lassen, wie es ist!

Wir können angesichts der Faktenlage nicht so tun, als wüssten wir nichts über die Determinierung von Verhalten durch genetische, biologische, psychologische und kulturelle Einflüsse. Es ist schlichtweg total unlogisch und intellektuell unredlich, davon auszugehen, dass es unterhalb der anerkannten Grenzen von Schuldunfähigkeit eine ungestörte Willens- und Entscheidungsfreiheit gäbe. Es kann nicht gerecht sein, den Menschen, deren Besonderheiten, Einschränkungen und Schädigungen nicht so offensichtlich sind wie z.B. eine Psychose, nur ein „Pech gehabt“ zuzurufen.

Doch wie kann man den individuellen Umständen Rechnung tragen, ohne die notwendigen Funktionen von Sanktionen zu verlieren?

Nun: Sanktionen müssen dort ansetzen, wo sie möglichst genau die Einflüsse vermindern, ausgleichen oder ersetzen können, die zu einem Fehlverhalten geführt haben.

Dabei dürften diese Maßnahmen – nennt man sie nun Widergutmachung, Umerziehung, Nachreifung, Sozialtraining, Coaching oder Therapie – durchaus verpflichtend, anstrengend, unangenehm und freiheitseinschränkend sein. An dieser Stelle hat man dann vielleicht tatsächlich Pech – aber bekommt gleichzeitig auch die Chance, biografische Einschränkungen, Verletzungen oder Defizite auszugleichen. Gleichzeit wird auf gesellschaftlicher und individueller Ebene markiert, dass Regelverstöße nicht ungeahnt bleiben und dem Schutzbedürfnis Rechnung getragen wird. Und das verändert eben auch den neuronalen Algorithmus, der das Verhalten in einer nächsten Situation „berechnet“.

Angesichts der riesigen Kosten, die unser Justiz- und Gefängnissystem verursachen, würde sich so eine hier skizzierte individuelle Ursachen- und Perspektivanalyse mit Sicherheit nicht nur für das gesellschaftliche Klima, sondern auch finanziell auszahlen.

Resümee

Wie die meisten grundsätzlichen Entscheidungen verlangt also auch der Umgang mit Verantwortung, Schuld und Strafe die Fähigkeit und Bereitschaft zur Differenzierung.

So richtig es ist, auf die Bedeutung prägender Einflüsse auf Persönlichkeit und Verhalten hinzuweisen, so falsch wäre es, diese drei Begriffe aus Erziehung, Psychologie oder Justiz zu verbannen. Jedes Fehlverhalten hat zwar eine Geschichte (ist das Ergebnis einer komplexen Kausalkette), die m.E. keinen Raum für eine „freie“ Willensentscheidung lässt. Die Konzepte der „Verantwortung“ und „Schuld“ sind aber (genauso wie verinnerlichte Normen und Werte) ein Teil dieser Verursachungskette: Menschen die mehr an ihre Verantwortung glauben, verhalten sich anders als andere (die das weniger tun).

Was allerdings die wenigsten Menschen verstehen (wollen): Man sucht sich eben auch das Ausmaß eines persönlichen „Verantwortungsgefühls“ nicht selber aus. Dieses soziale „Blinde Fleck“ ist das Ergebnis eines Umstands, den wir an anderer Stelle als „Bewusstseinskäfig“ betrachten. Allerdings kann die Gesellschaft Bedingungen dafür schaffen, dass das Konzept der Verantwortung entsteht oder nachreifen kann.

Man kommt also – als aufgeklärte Gesellschaft – aus der Verpflichtung (und der Chance) nicht heraus, das Wissen um die Faktoren zu nutzen, die Persönlichkeiten formen und Verhaltenswahrscheinlichkeiten beeinflussen.

Genau darum geht es hier in diesem Projekt: Um Konsequenzen der WELTERKLÄRUNG für das WELTGESTALTEN!

Zum Weiterdenken

Haben Sie eine innere Abwehr gespürt, beim Lesen dieses Textes? Erleben Sie es als ärgerlich oder ungerecht, dass unmoralisches oder kriminelles Verhalten als „unvermeidbarer“ Teil einer Kausalkette betrachtet wird?

Ist es für Sie unlogisch, auf der einen Seite die Eigenverantwortung in Zweifel zu ziehen und sie dann doch als notwendig für unser Zusammenleben zu betrachten?

Haben Sie schon einmal an der eigenen Verantwortung für ein bestimmtes Verhalten gezweifelt? Warum?

Vorläufer-Themen

Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?

Macht die Fähigkeit zu autonomen Entscheidungen uns als Menschen aus – oder ist das Gefühl der freien Entscheidung eher eine Illusion? Wie lässt sich das Bild der Wissenschaft mit der Alltags-Intuition verbinden?

Lüftet die Hirnforschung bald die letzten Geheimnisse über das menschliche Bewusstsein? Haben wir ein Gehirn oder sind wir unser Gehirn? Bleibt das Bewusstsein ein ewiges Geheimnis?

Was sind die entscheidenden Einflussfaktoren für unseren Lebensweg? Haben wir unser Schicksal selbst in der Hand? Besteht letztlich alles nur aus Zufällen?

Parallel-Themen

Wann kann eine Gesellschaft wirklich als gerecht gelten – insbesondere hinsichtlich der Verteilung von Ressourcen und Wohlstand?

Wie sollte eine Gesellschaft mit dem unterschiedlichen Reichtum ihrer Mitglieder umgehen? Sollte es Grenzen geben?

Nachfolge-Themen

Wie lassen sich die in dieser Abhandlung abgeleiteten Prinzipien der WELTGESTALTUNG zusammenfassend beschreiben?

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante YouTube-Videos

Ann-Kristin TLUSTY und Stefan MANSER-EGLI

Es geht um Schuld und Verantwortung in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen (Klima, Gesundheit, Leistung usw.). Das Gespräch ist facettenreich und anregend.

Gerhard ROTH

Ein erhellendes und gut verständliches Gespräch über die weitgehenden Prägungen des Menschen, die das Konzept der Willensfreiheit und damit auch die persönliche Schuld in Frage stellen.

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Verantwortung: Die Pflicht oder die Tatsache, für etwas einzustehen oder die Konsequenzen einer Handlung zu tragen. Im Text differenziert betrachtet zwischen alltäglich-pragmatischer und psychologischer Sicht.

- Schuld: Eine moralische oder juristische Bürde, die auf jemandem lastet, der eine Entscheidung getroffen hat, obwohl er anders hätte handeln können, oft verbunden mit moralischer Verurteilung und Bestrafung.

- Strafe: Eine Sanktion für schädigendes, kriminelles oder gefährliches Verhalten, die verschiedene Funktionen wie Abschreckung, Schutz der Gesellschaft und Sühne erfüllen soll.

- Willensfreiheit: Die Fähigkeit, bewusste Entscheidungen zu treffen, die nicht vollständig durch vorherige Ereignisse oder physikalische Gesetze bestimmt sind. Im Text wissenschaftlich angezweifelt.

- Kausalkette: Eine Abfolge von Ursachen und Wirkungen, bei der jedes Ereignis durch ein vorhergehendes bedingt ist. Der Text nimmt an, dass menschliches Verhalten das Ergebnis einer komplexen Kausalkette ist.

- Determinierung: Der Prozess, bei dem etwas durch bestimmte Faktoren alternativlos festgelegt wird. Der Text geht von einer weitgehenden Determinierung menschlichen Verhaltens durch verschiedene Einflüsse aus.

- Schuldunfähigkeit: Ein rechtlicher oder psychologischer Zustand, bei dem einer Person aufgrund bestimmter Einschränkungen (z.B. psychische Krankheit) die Fähigkeit zur Schuldfähigkeit fehlt.

- Sanktionen: Massnahmen, die als Reaktion auf ein Fehlverhalten ergriffen werden, um Regeln durchzusetzen oder negative Konsequenzen herbeizuführen. Im Text als notwendige Elemente des Zusammenlebens betrachtet.

- Wiedergutmachung: Eine Massnahme, um einen verursachten Schaden zu ersetzen oder zu beheben. Im Text als mögliche Form einer Sanktion genannt, die den individuellen Umständen Rechnung trägt.

- Umerziehung/Nachreifung: Massnahmen, die darauf abzielen, das Verhalten oder die Persönlichkeit einer Person positiv zu verändern oder Defizite auszugleichen. Im Text als mögliche verpflichtende Sanktionen genannt.

- Bewusstseinskäfig: Ein im Text an anderer Stelle erläutertes Konzept, das die Begrenzungen der Möglichkeit beschreibt, wirklich das Erleben einer anderen Person nachzuspüren.

- Welterklärung: Das naturwissenschaftliche Verstehen und Erklären der Welt, auf dessen Erkenntnisse der Text Bezug nimmt.

- Weltgestaltung: Das bewusste Beeinflussen und Gestalten der Welt, insbesondere im gesellschaftlichen und ethischen Kontext, als Konsequenz aus der Welterklärung.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Warum ist die Diskussion über Verantwortung, Schuld und Strafe laut Text ein besonders relevanter Anwendungsfall für Erkenntnisse über den Menschen?

- Welche Ausgangslage nimmt der Text für die Betrachtungen über Verantwortung, Schuld und Strafe ein und warum ist sie für viele irritierend?

- Wie unterscheidet der Text die alltäglich-pragmatische Sicht auf Verantwortung von einer psychologischen Perspektive?

- Was ist laut Text die zentrale Voraussetzung, um jemandem Schuld zuschreiben zu können, und welche Eigenschaft des Menschen wird dadurch in Frage gestellt?

- Warum spricht die Vorstellung einer lückenlosen Kausalkette gegen die Möglichkeit, im Moment der Entscheidung Schuld zuzuschreiben?

- Welche Argumente führt der Text für die Notwendigkeit an, auch weiterhin Schuld zuzuschreiben, obwohl die Entscheidungsfreiheit wissenschaftlich angezweifelt wird?

- Welche Funktionen von Strafe werden im Text als notwendig für das Zusammenleben genannt?

- Warum hält der Text das aktuelle Strafsystem angesichts der Erkenntnisse über Verhaltensdeterminierung für ungerecht und unklug?

- Wo sollten Sanktionen laut Text ansetzen, um den individuellen Umständen Rechnung zu tragen, ohne ihre notwendigen Funktionen zu verlieren?

- Wie betrachtet der Text die Konzepte von Verantwortung und Schuld in Bezug auf die Kausalkette des Verhaltens?

Kommentare zu dieser Seite

Ihre Meinung interessiert mich sehr! Angezeigt werden allerdings nur sachliche und respektvolle Kommentare.

Vielleicht möchten Sie alternativ im Weltverstehen-Forum diskutieren?

Gerne können Sie dort mit Ihrem Beitrag auch ein neues Thema eröffnen.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben.

Schreibe einen Kommentar