Der Rote Faden

Wir nähern uns dem Höhepunkt des naturwissenschaftlichen Welterklärens – zumindest was den Beitrag der Wissenschaft zum Bild von Menschen angeht.

Vorweg eine Warnung: Dies wird ein etwas längeres Kapitel! Der Grund dafür ist die zentrale Bedeutung, die dem neurowissenschaftlich begründeten Menschenbild hinsichtlich der späteren Diskussion über gesellschaftliche Fragen innewohnt. Wie wir sehen werden, ist inzwischen das Feld der Hirnforschung der Ort, wo (zumindest wissenschaftlich) über die großen existentiellen Fragen des Menschseins – z.B. die Willensfreiheit – entschieden wird.

Wer sich nicht mit der hier vorgeschlagenen Intensität in die komplexe Materie hineinarbeiten möchte, findet hier ein Resümee dieses Kapitels.

(Noch eine Vorbemerkung zu meinem Argumentationsstil: Da mir dieses Thema besonders naheliegt, formuliere ich hin und wieder etwas polemischer als gewohnt. Ich bitte mir das nachzusehen. Mein Gehirn brauchte das wohl…).

Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

(Hinweis: Dieses Thema wird an anderer Stelle wesentlich ausführlicher und detaillierter abgehandelt)

Vorlesen lassen

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

Die Neurowissenschaft hat das Ringen um das menschliche Selbstverständnis nicht nur betreten – sie hat es erobert. Mehr als jede andere Disziplin beansprucht sie, die fundamentalen Fragen unserer Existenz zu beantworten. Philosophische Debatten über den freien Willen, die einst in Elfenbeintürmen geführt wurden, werden nun unter dem grellen Licht des fMRT-Scanners entschieden. Die Hirnforschung ist nicht länger nur ein medizinisches Fachgebiet; sie ist zum entscheidenden Ort avanciert, an dem das Bild des Menschen im 21. Jahrhundert geformt wird.

Diese herausragende Stellung manifestiert sich in der immensen Aufmerksamkeit, die das Feld von Geldgebern, der wissenschaftlichen Gemeinschaft und einer breiten Öffentlichkeit erhält. Spektakuläre neue Methoden, insbesondere bildgebende Verfahren, die dem Gehirn scheinbar „beim Denken“ zusehen, liefern faszinierende und oft provokante Erkenntnisse. Sie haben eine Welle interdisziplinärer Auseinandersetzungen ausgelöst, in der Philosophen, Psychologen und Anthropologen gezwungen sind, ihre traditionellen Konzepte an den Befunden der Hirnforschung zu messen. Um die tiefgreifenden Implikationen dieser Entwicklung zu verstehen, ist es unerlässlich, die Kernannahmen dieses neurowissenschaftlichen Menschenbildes präzise zu extrahieren und kritisch zu beleuchten.

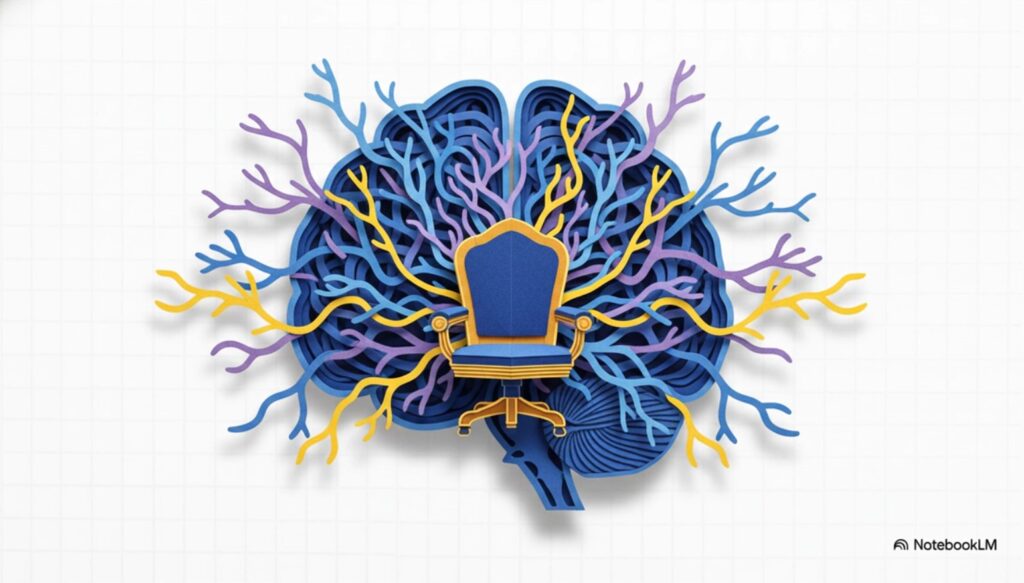

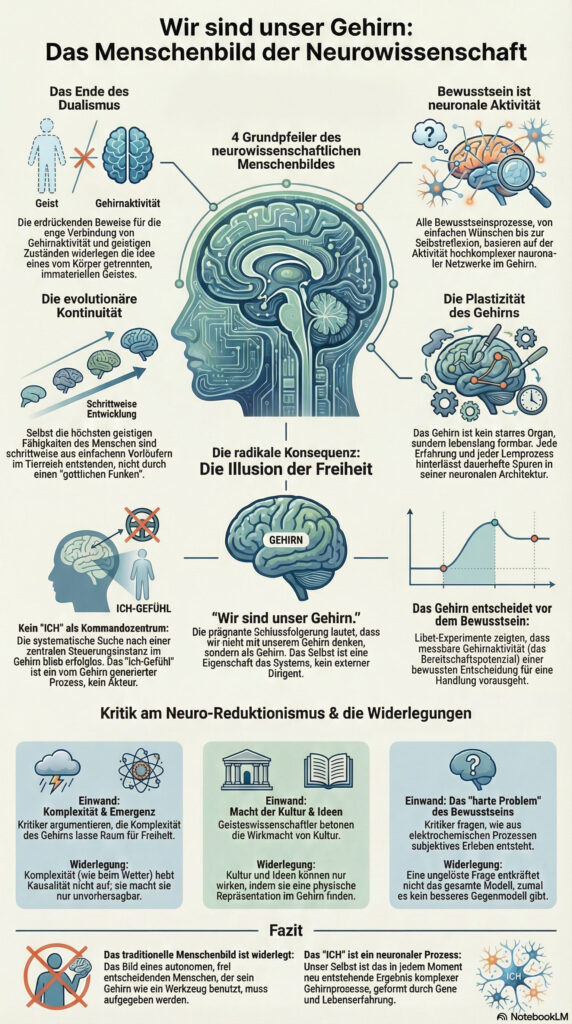

Grundpfeiler des neurowissenschaftlichen Menschenbildes

Um die Debatte um Freiheit, Bewusstsein und Identität führen zu können, müssen wir zunächst die grundlegenden Thesen destillieren, die aus der Fülle der neurowissenschaftlichen Forschung ein kohärentes, wenn auch herausforderndes Menschenbild formen. Diese Grundpfeiler stellen die Basis für alle weiterführenden Diskussionen dar.

Das Ende des Dualismus: Der philosophische Streit um den Dualismus hat sich erledigt. Die nachweisbar enge und spezifische Verbindung zwischen neuronalen Erregungsmustern und geistigen Zuständen wie Wahrnehmungen oder Gedanken ist so erdrückend, dass kein ernsthafter Mensch noch von einem immateriellen, vom Körper getrennten Geist als eigener Instanz ausgehen kann. Unser Geist entsteht mit dem Gehirn, er entwickelt und erkrankt mit ihm – und er vergeht mit ihm. Jede Annahme einer davon unabhängigen Instanz ist metaphysische Spekulation ohne jede empirische Grundlage.

Bewusstsein als neuronale Aktivität: Sämtliche Bewusstseinsprozesse, von einfachen Wünschen bis hin zu komplexer Selbstreflexion, beruhen auf der Aktivität hochkomplexer neuronaler Netzwerke. Wir tragen in jedem unserer momentan ca. 8,4 Milliarden Schädel den mit Abstand komplexesten Materie-Haufen, den wir bisher im Kosmos entdeckt haben. In diesem rein biologischen Sinne stellt das menschliche Gehirn tatsächlich so etwas wie die „Krone der Schöpfung“ dar – wenn man „Schöpfung“ als Ergebnis der Evolution versteht.

Die evolutionäre Kontinuität: Auch die höchsten geistigen Fähigkeiten des Menschen, einschließlich des Ich-Bewusstseins, sind nicht vom Himmel gefallen. Sie haben sich stufenweise in einem langen evolutionären Prozess aus einfacheren Vorläufern entwickelt. Es gab keinen qualitativen Sprung, keinen „göttlichen Funken“, der den Menschen auf eine fundamental andere Seinsebene gehoben und ihn vom Tierreich getrennt hätte. Wir stehen mit unseren edelsten Potenzialen fest auf dem Boden unseres biologischen Stammbaums.

Die Plastizität des Gehirns: Entgegen früherer Annahmen ist das Gehirn kein starres, nach der Kindheit fertiges Organ. Es ist lebenslang formbar und passt sich kontinuierlich an neue Anforderungen an. Jede Erfahrung, jede gelernte Fähigkeit und jede aufgenommene Information – einschließlich des Lesens dieses Textes – hinterlässt dauerhafte Spuren in der neuronalen Architektur. Das Gehirn wird permanent durch das Leben selbst umgestaltet.

Diese enorme Komplexität und Formbarkeit wirft die entscheidende Folgefrage auf: Führt diese biologische Ausstattung zu echter Autonomie und Freiheit?

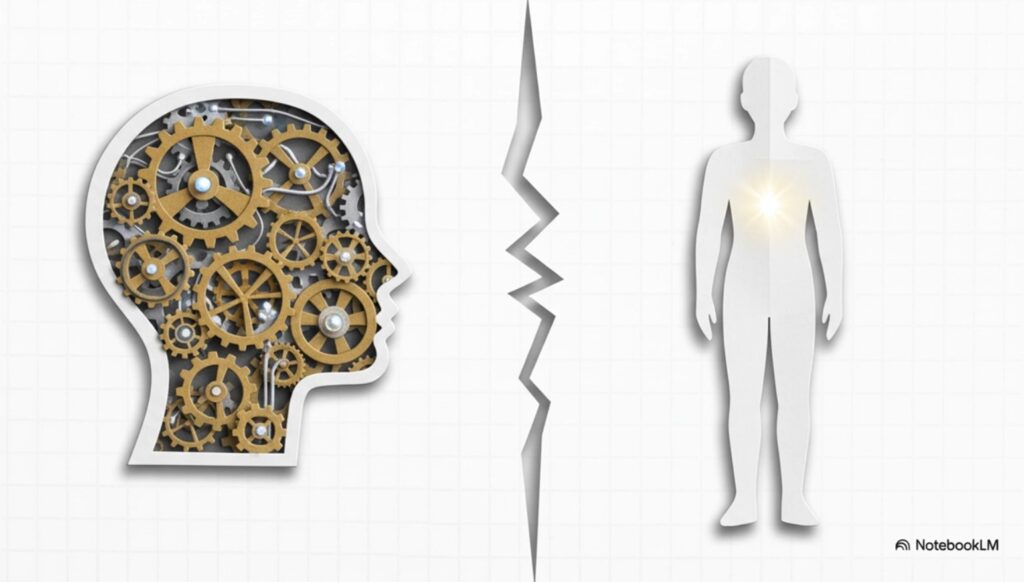

Die Illusion der Freiheit

Die vielleicht provokanteste Konsequenz des neurowissenschaftlichen Menschenbildes ist die fundamentale Infragestellung traditioneller Konzepte von „ICH“ und „freiem Willen“. Die Erkenntnisse der Hirnforschung legen nahe, dass unser intuitives Gefühl, ein autonomer Akteur zu sein, der sein Gehirn wie ein Werkzeug benutzt, einer genaueren Prüfung nicht standhält.

Die Plastizität des Gehirns scheint zunächst ein Tor zur Freiheit zu öffnen: Können wir unser Gehirn nicht einfach bewusst „umprogrammieren“, indem wir uns für neue Verhaltensweisen entscheiden? Die Antwort ist ein klares „Jein“. Zwar verändern unsere Entscheidungen nachweislich die neuronalen Strukturen. Die entscheidende Frage ist jedoch, wer oder was die ursprüngliche Entscheidung zur Veränderung trifft. Die Vorstellung eines inneren „Steuermanns“, der unabhängig vom restlichen Gehirn agiert, ist eine Illusion. Die Entscheidung, eine Gewohnheit zu ändern, ist selbst das Ergebnis eines neuronalen Prozesses, der kausal auf unzähligen Vorerfahrungen, genetischen Prädispositionen und aktuellen Reizen beruht. Man kann dem Gehirn nicht entkommen, um eine Entscheidung über das Gehirn zu fällen.

Eine systematische Suche nach einer zentralen Steuerungsinstanz im Gehirn – einem morphologischen oder funktionalen Korrelat des „ICH“ – blieb erfolglos. Es gibt kein Kommandozentrum, keinen Ort, an dem „alles zusammenläuft“ und ein autonomer Wille wohnt. Was wir als Ich-Gefühl erleben, ist stattdessen das Ergebnis hochkomplexer, weit verzweigter und synchron oszillierender Erregungsmuster im gesamten Gehirn. Das Selbst ist kein Akteur, der das Gehirn besitzt, sondern ein Prozess, der vom Gehirn generiert wird. Zur Veranschaulichung ein kleines Experiment: Beobachten Sie einmal, wie Ihre Gedanken entstehen. Wie oft nehmen Sie sich vor, etwas zu denken? Wie oft kommt ein Gedanke wie von selbst? Die prägnante und radikale Schlussfolgerung lautet:

Wir sind unser Gehirn.

Wir denken nicht mit unserem Gehirn; wir denken als Gehirn. Das bewusste, erlebende Selbst ist eine emergente Eigenschaft dieses komplexen biologischen Systems, kein externer Dirigent.

Diese Sichtweise wird maßgeblich durch die berühmten Experimente von Benjamin Libet und deren nachfolgende Verfeinerungen gestützt. Die Kernaussage dieser Studien ist ebenso einfach wie revolutionär: Bereits bevor eine Versuchsperson die bewusste Entscheidung für eine einfache Handlung trifft, lässt sich im Gehirn eine messbare neuronale Aktivität (das sogenannte Bereitschaftspotenzial) nachweisen, die diese Handlung vorbereitet.

Die Interpretation liegt nahe: Das Gehirn trifft eine Entscheidung auf einer unbewussten Ebene, und das bewusste ICH wird erst im Nachhinein darüber „informiert“. Die gefühlte Autonomie wäre demnach eine nachträglich konstruierte Illusion. Kritik am experimentellen Aufbau oder der Versuch, die Freiheit durch ein „Veto-Recht“ des Bewusstseins zu retten, greifen zu kurz. Wie der Neurobiologe Gerhard Roth ausführt, wäre auch die Entscheidung für ein Veto notwendigerweise das Ergebnis eines vorausgehenden neuronalen Prozesses. Dass sich die Schutzpatrone der Willensfreiheit oft auf nicht falsifizierbare Hypothesen wie die Unschärfe-Phänomene der Quantenmechanik zurückziehen, macht ihre Position nicht gerade glaubwürdiger.

Dieses deterministisch anmutende Modell, in dem das bewusste Ich von der Kommandobrücke in den Maschinenraum versetzt wird, ist nicht nur unpopulär; es wird einer fundamentalen wissenschaftlichen und philosophischen Blindheit bezichtigt. Wir müssen nun diese Anschuldigungen des „Neuroreduktionismus“ zerlegen, um zu sehen, ob sie einen tödlichen Schlag versetzen oder lediglich eine Angst vor den Konsequenzen offenbaren.

Kritik am Neuro-Reduktionismus

Die Kritiker des hier skizzierten Menschenbildes fassen ihre Einwände oft unter dem Kampfbegriff des „Neuroreduktionismus“ zusammen. Der Vorwurf lautet, die Hirnforschung würde mit einem laborgetrübten Tunnelblick die Komplexität des menschlichen Seins auf simple neuronale Prozesse reduzieren und dabei entscheidende Aspekte übersehen. Eine systematische Prüfung der wichtigsten Einwände ist daher unerlässlich.

Interne wissenschaftliche Einwände: Komplexität, Emergenz und Kausalität

Einige Kritiker, darunter der Biologe Mitchell, argumentieren, dass die immense Komplexität des Gehirns Raum für Freiheit lasse. Mitchells „Freiheits-Modell“ postuliert, dass zufällige Interaktionen auf der Mikroebene „Lücken“ in Kausalketten schaffen und dass lebende Systeme als Ganze eigene kausale Wirkungen entfalten.

Dieser Einwand stützt sich oft auf die Begriffe „Emergenz“ und „chaotische Systeme“. Die Analogie zum Wetter ist hier hilfreich: Ein Tornado ist ein emergentes Phänomen, dessen Auftreten nicht aus der Analyse einzelner Luftmoleküle vorhersagbar ist. Seine Unvorhersagbarkeit bedeutet jedoch nicht, dass er außerhalb physikalischer Gesetze steht. Er ist lediglich das Ergebnis extrem komplexer, kausaler Wechselwirkungen. Niemand würde ernsthaft behaupten, dass ein Tornado durch einen Akt reiner Willkür entsteht. Dasselbe gilt für das Gehirn. Komplexität und Unvorhersagbarkeit heben die Kausalität nicht auf. Man könnte vermuten, dass das Prinzip der Emergenz deshalb so beliebt ist, weil man in dem unüberschaubaren „Durcheinander“ mal eben schnell und unauffällig liebgewonnene Zusatzelemente wie die Willensfreiheit unterbringen kann. Ob eine solche Argumentation intellektuell redlich ist, darf bezweifelt werden.

Aus den Geisteswissenschaften kommt der Einwand, dass externe Faktoren wie Kultur, Gesellschaft und die Welt der Ideen eine eigenständige, nicht-materielle Wirkmacht besäßen. Der Philosoph Markus Gabriel wirft der Neurowissenschaft eine „Selbstverfehlung“ vor, die den menschlichen Geist auf Materie reduziere.

Die neurowissenschaftliche Widerlegung argumentiert: Niemand bestreitet die Wirkmacht von Kultur. Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass diese Einflüsse nur wirksam werden können, indem sie eine physische Repräsentation im Gehirn finden – als Erinnerungsspuren, emotionale Muster oder erlernte Konzepte. Eine Idee ohne materielle Verankerung in einem Gehirn wäre kausal impotent. Die oft heftige, emotionale Abwehr dieser Sichtweise lässt vermuten, dass es hier weniger um eine intellektuelle Auseinandersetzung als um die Angst vor einer letzten großen Kränkung des menschlichen Selbstbildes geht.

Der wohl fundamentalste Einwand besagt, dass die Neurowissenschaft zwar Korrelationen aufzeigen, aber das „harte Problem“ des Bewusstseins nicht lösen könne: Wie entsteht aus elektrochemischen Prozessen subjektives Erleben (Qualia)? Dieses wissenschaftliche Defizit wird als Beleg für die Unzulänglichkeit des gesamten Modells angeführt.

Die Antwort darauf ist zweigeteilt: Es ist korrekt, dass die Entstehung von Qualia eine bislang ungelöste Frage ist. Diesem Umstand stehen jedoch bereits vielversprechende Theorien gegenüber, von Metzingers Ego-Tunnel über Solms‘ Ableitung aus Grundemotionen bis zu Kochs Integrierter Informationstheorie. Wichtiger ist jedoch: Die Existenz einer ungelösten Frage entkräftet nicht das gesamte Modell, zumal es kein auch nur annähernd so überzeugendes Gegenmodell gibt. Unsere Intuition, ein steuerndes Selbst zu sein, lässt sich zudem als eine evolutionär nützliche Selbstwahrnehmung interpretieren. Ein Gehirn, das ein vereinfachtes Modell seiner selbst als kohärenten Akteur erschafft, kann in einer komplexen Welt effizienter planen und handeln.

Angesichts der Robustheit des neurowissenschaftlichen Modells stellt sich die drängende Frage nach den Konsequenzen: Was bedeutet dieses Menschenbild für unser Zusammenleben?

Gesellschaftliche Implikationen und Fazit

Wenn das traditionelle Konzept der Willensfreiheit eine Illusion ist, welche Folgen hat dies für Gesellschaft, Recht und Moral? Die Sorge ist groß, dass ein solches Menschenbild die Grundlagen von Verantwortung und Schuld untergräbt und damit das soziale Gefüge gefährdet.

Dieser Problematik widmen wir uns im Projekt-Bereich „Weltgestaltung“ in einem eigenen Kapitel.

Resümee

Am Ende dieser Auseinandersetzung muss das traditionelle Bild des autonomen, frei entscheidenden Menschen, der sich seines Verstandes wie eines Werkzeugs bedient, als widerlegt gelten. Das, was wir als unser „ICH“ oder „SELBST“ erleben, ist keine übergeordnete, unabhängige Instanz. Es ist das in jedem Moment neu entstehende Ergebnis extrem komplexer neuronaler Prozesse, geformt durch eine einzigartige Verschränkung von Genen und Lebenserfahrung.

Dies bedeutet nicht das Ende der Psychologie, Soziologie oder Geisteswissenschaften. Die Beschreibung menschlichen Verhaltens auf diesen höheren Ebenen bleibt ein pragmatisches und unverzichtbares Werkzeug. Wir sollten uns jedoch bewusst sein, dass diese Modelle und Konzepte pragmatische Hilfskonstrukte sind. Ihre Wirkmacht entfalten sie nur, weil sie reale, materielle Spuren in der neuronalen Architektur unseres Gehirns hinterlassen.

Die Erkenntnisse der Hirnforschung zwingen uns zu einer tiefgreifenden Revision unseres Selbstverständnisses. Wir beginnen erst zu erahnen, was es wirklich bedeutet, nicht ein Wesen zu sein, das ein Gehirn hat, sondern ein Wesen, das sein Gehirn ist.

Dazu mehr im Bereich „Weltgestaltung“!

Zum Weiterdenken

Wo stehen Sie nach dem Lesen dieses Kapitels? Ist Ihnen die Neurowissenschaft vertrauter oder unheimlicher geworden?

Worüber würden Sie mit einem Hirnforscher am liebsten diskutieren? Was sollte mit besonderem Vorrang erforscht werden?

Verändert es das Gefühl zu ihrem „Selbst“, wenn Sie neue Perspektiven auf die funktionsweise Ihres Gehirns bekommen?

Relevante Rezensionen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Vorläufer-Themen

Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?

War und ist alles in unserem Universum festgelegt und vorherbestimmt? Läuft seit Milliarden Jahren alles ab wie ein riesiges Uhrwerk?

Macht die Fähigkeit zu autonomen Entscheidungen uns als Menschen aus – oder ist das Gefühl der freien Entscheidung eher eine Illusion? Wie lässt sich das Bild der Wissenschaft mit der Alltags-Intuition verbinden?

Wie funktioniert Wissenschaft? Warum hat sie so eine einzigartige Bedeutung für die WELTERKÄRUNG? Wie groß sind Risiken und Missbrauchsgefahr?

Nachfolge-Themen (Auswahl)

Zu welchen Schlussfolgerungen hinsichtlich der modernen wissenschaftlichen Erklärung der Welt kann man kommen?

Relevante YouTube-Videos

PRECHT und METZINGER im Gespräch über Gehirn und Bewusstsein

Ein geradezu historisches Gespräch (2011). Da es vor allem die Grundfragen in der Schnittmenge von Hirnforschung und Philosophie anspricht, ist es immer noch ganz aktuell. Und sehr spannend!

Christof KOCH bei Brian Green

sehr informativ und anregend; englisch

Einer der bekanntesten Neurowissenschaftler spricht über seine Erkenntnisse rund um das Geheimnis des bewussten Erlebens

Sam HARRIS bei Alex O’Connor

sehr informativ und anregend; englisch

Thomas METZINGER bei Shane Farnsworth

sehr informativ und anregend; englisch

Einer der bekanntesten Neurowissenschaftler und Bewusstseinsforscher spricht über seine Erkenntnisse rund um das Geheimnis des bewussten Erlebens

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Dualismus: Die philosophische Vorstellung einer grundlegenden Trennung zwischen Geist und Materie. Der Text argumentiert, dass die Neurowissenschaft diese Vorstellung widerlegt.

- Neuronale Netze: Komplexe Verschaltungen von Nervenzellen im Gehirn, die Informationen verarbeiten. Laut Text bilden sie die Grundlage für alle Bewusstseinsprozesse.

- Evolutionärer Prozess: Die graduelle Entwicklung von Lebensformen über lange Zeiträume hinweg durch natürliche Auslese. Der Text betont, dass auch höhere kognitive Funktionen evolutionär entstanden sind.

- Plastizität: Die Fähigkeit des Gehirns, sich lebenslang an neue Anforderungen anzupassen und seine Strukturen und Funktionen zu verändern.

- ICH: Das Gefühl des eigenen Selbst oder der eigenen Person. Der Text betrachtet es als ein Ergebnis neuronaler Aktivität und nicht als separate Steuerungsinstanz.

- Libet-Experimente: Experimente, die darauf hindeuten, dass neuronale Aktivität, die einer Handlung zugrunde liegt, vor der bewussten Entscheidung für diese Handlung auftritt.

- Neuroreduktionismus: Ein kritischer Begriff, der die Tendenz der Neurowissenschaft kritisiert, komplexe menschliche Phänomene ausschließlich auf neuronale Prozesse zu reduzieren.

- Emergenz: Das Entstehen von neuen Eigenschaften oder Phänomenen auf höheren Organisationsebenen eines komplexen Systems, die nicht aus den Einzelbestandteilen abgeleitet werden können.

- Hard Problem der Bewusstseinsforschung: Die philosophische Frage, wie subjektives Erleben (Qualia) aus physikalischen Prozessen im Gehirn entstehen kann.

- Determinismus: Die philosophische Position, dass alle Ereignisse, einschließlich menschlicher Entscheidungen und Handlungen, kausal durch vorangegangene Ereignisse bestimmt sind.

- Qualia: Der subjektive, qualitative Aspekt des Erlebens, z.B. das Empfinden einer Farbe oder eines Schmerzes.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Was versteht der Autor unter dem „Dualismus“ und wie betrachtet die Neurowissenschaft ihn?

- Wie erklärt der Text das menschliche Ich-Gefühl aus neurowissenschaftlicher Sicht?

- Was sind neuronale Netze und welche Rolle spielen sie im menschlichen Bewusstsein?

- Erläutern Sie die Bedeutung der neuronalen Plastizität gemäß dem Text.

- Was besagen die Libet-Experimente im Kontext der Willensfreiheit laut diesem Auszug?

- Wie begegnet der Autor dem Einwand, dass menschliches Verhalten nicht allein vom Gehirn bestimmt wird, sondern auch von externen Faktoren?

- Was bedeutet der Begriff „Emergenz“ im Kontext des Gehirns und wie wird er im Text diskutiert?

- Wie wird das Argument der „unklaren Richtung der Verursachung“ im Text behandelt?

- Warum ist laut dem Text das Konzept der individuellen Verantwortung trotz neurowissenschaftlicher Erkenntnisse sinnvoll?

- Was ist die „Hard Problem“ der Bewusstseinsforschung und wie wird es im Text angesprochen?

Kommentare zu dieser Seite

Ihre Meinung interessiert mich sehr! Angezeigt werden allerdings nur sachliche und respektvolle Kommentare.

Vielleicht möchten Sie alternativ im Weltverstehen-Forum diskutieren?

Gerne können Sie dort mit Ihrem Beitrag auch ein neues Thema eröffnen.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben.

Schreibe einen Kommentar