Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

Gerechtigkeit treibt uns um

Vorlesen lassen

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

Die Frage nach der Gerechtigkeit bzw. nach der gerechten Gesellschaft treibt die Menschen seit Jahrtausenden um. Das drückt sich sowohl in hochphilosophischen Betrachtungen und entsprechend abstrakten Gerechtigkeitstheorien aus, als auch in den ganz alltäglichen Konflikten um die die faire Verteilung von Ressourcen, Wohlstand und anderen Privilegien.

Schaut man genau hin, beginnt die Frage nach der Gerechtigkeit mit dem Phänomen der Ungleichheit: Wären alle Menschen mit gleichen biologischen, psychischen und sozialen Ressourcen ausgestattet und würde zusätzlich die Gesellschaft keine Gelegenheiten oder Anreize für das Streben nach individueller Wohlstandsvermehrung bereithalten, hätte sich die Sache mit der Gerechtigkeit weitgehend erledigt. Nichts müsste in einer solchen egalitären Gesellschaft kompensiert, ausgeglichen oder umverteilt werden.

Aber wie wir im Kap. „Ungleichheit“ gesehen haben, ist ein solcher Zustand völlig unrealistisch. Man kommt also um die Frage nicht herum, auf welche Formen von Ungleichheit mit welchen Maßnahmen reagieren sollte – und ob möglicherweise Ungleichheit nicht auch als sinnvoll bzw. notwendig betrachtet werden müsste.

Wir wollen uns eher von der praktischen Seite nähern und die Fragestellung unseres kleinen Tests aufnehmen: Nach welchen Regeln sollte die gerechte Gesellschaft die insgesamt vorhandenen materiellen Güter auf die Bevölkerung verteilen?

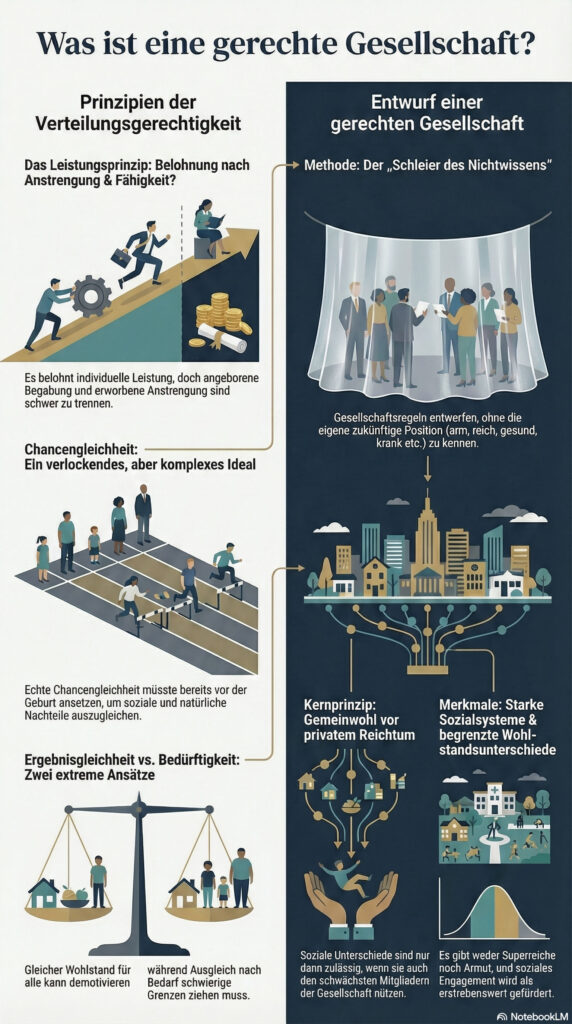

Das Leistungsprinzip

In den kapitalistisch geprägten Ländern besteht eine relativ große Einigkeit darüber, dass es einen engen Zusammenhang zwischen der vom einzelnen erbrachten Leistung und seinem materiellen Lebensstandard geben sollte. Gesellschaften mit diesem Grundkonzept werden als „Meritokratien“ bezeichnet und z.B. von Systemen unterschieden, in denen Privilegien an die (angeborene) Zugehörigkeit zu bestimmten Teilgruppen (Adel, Kaste, Familiendynastien) gebunden sind. Da das Konzept der Leistung zwei deutlich unterscheidbare Teilaspekte, nämlich Anstrengung und Fähigkeit, umfasst, wollen wir von ihnen ausgehen.

Anstrengung (Einsatz, Bemühen)

Dieser Faktor hat den Vorteil, zumindest potentiell beobachtbar und damit auch messbar zu sein: Wenn jemand viel Zeit, viel körperliche Kraft oder viel geistige Mühe aufwendet, um ein bestimmtes Ergebnis (Leistung) zu erzielen, halten wir das in der Regel für belohnenswert. Allerdings gibt es für diese Regel dann Grenzen, wenn das Kompetenzprofil desjenigen, der sich anstrengt, nicht zu der geforderten Tätigkeit passt. Wenn wir das Bemühen auch dann belohnen wollen, wenn es nicht zu einem befriedigenden Output führt, hat das oft eher pädagogische Gründe.

Intuitiv gehen die meisten Menschen davon aus, dass die Bereitschaft (Motivation), sich für etwas anzustrengen, zu den Verhaltensmöglichkeiten gehört, über die man frei und autonom entscheiden kann. Daher wird die Verbindung zwischen Bemühen und Belohnung für besonders fair gehalten. Schaut man sich allerdings die biologische und psychologische Basis der Prozesse an, die die Voraussetzungen für so etwas wie Anstrengungsbereitschaft, Selbstdisziplin, Belohnungsaufschub und Frustrationstoleranz bilden, wird die Sache ein wenig komplizierter: Nur weil wir – auf der Basis unserer neuronalen und psychischen Ausstattung – den subjektiven Eindruck haben, wir könnten uns (fast) jederzeit für eine (kurzfristige oder langfristige) Anstrengung entscheiden, muss das für einen Menschen mit ganz anderen inneren Vorgaben keineswegs genauso gelten (vgl. Kap. „Bewusstseinskäfig“). Die Idee der „freien Verfügbarkeit des „Anstrengenwollens“ ist jedenfalls weit eher ein unhinterfragter Allgemeinplatz als ein empirisches Faktum.

Merkmale (Kompetenz, Begabung)

Besondere Fähigkeiten können das Ergebnis von Lernen bzw. Training sein; dann beruhen sie letztlich auch auf Anstrengung. Darüber sprachen wir gerade.

Hier soll es um Begabungen gehen, die einem – wie eine besondere Musikalität, künstlerische Kreativität, mathematisches Genie oder sportliche Konstitution – mit in die Wiege gelegt worden sind. Solche Gaben können – wenn sie auf geeignete Anregungs- oder Förderbedingungen treffen – in unserer Gesellschaft zu extrem erfolgreichen Karrieren führen. Ist das gerecht?

Aber was ist dann mit Schönheit bzw. Attraktivität? Ist es fair, das attraktive Menschen in vielen Lebensbereichen Vorteile haben? Ist es deshalb geboten, Fotos aus Bewerbungsunterlagen zu verbannen?

Dahinter steht die sehr grundsätzliche Frage, ob wir uns moralisch in der Pflicht sehen, „naturgegebene“ Vor- bzw. Nachteile auszugleichen – statt sie einfach als unvermeidbare und eben „natürliche“ Gegebenheiten zu akzeptieren. Aber kann man damit wirklich leben, wenn einem bewusst ist, dass die Zuteilung von Begabung ganz eindeutig und unbestreitbar dem Zufall geschuldet ist? Muss dann nicht zumindest der Umfang der Vorteile, die auf Begabungsvorteile beruhen, auf ein vernünftiges Maß begrenzt werden?

Aber lässt sich der Anstrengungs-Faktor überhaupt herausnehmen: Kaum eine Begabung führt ohne Disziplin, Übung und Training zu einem grandiosen Erfolg. Aber wenn die Fähigkeit zur Anstrengung auch eine natürliche Gabe ist, für die man selbst nichts kann?

Und welche Rolle spielen eigentlich die Anreize, die die Gesellschaft für die Pflege und Ausbildung einer Begabung bereithält? Können sie so stark motivieren, dass auch der charakterschwächste Mensch in die Gänge kommt? Wie weit darf man dabei gehen?

Privilegien

Reiche und (z.B. durch Bildung) privilegierte Elternhäuser sorgen meist sorgfältig und engagiert dafür, dass die eigenen Kinder gut vorbereitet und materiell abgesichert auf ihren Lebensweg gehen. Die Vorteile, die eine liebevoll-fördernde und von materiellen Sorgen freie Kindheit schaffen, lassen sich durch gesellschaftliche Ausgleichsmaßnahmen kaum jemals wettmachen. Erst recht kann ein Millionenerbe nicht durch Chancengleichheit bei den Bildungsangeboten ausgeglichen werden. Kann so eine – diesmal gesellschaftlich geschaffene – Ungleichheit gerecht sein? Wie weit soll und darf eine Gesellschaft in die als natürlich empfundene Sorge für den eigenen Nachwuchs eingreifen? Werden nicht viele wirtschaftliche Entscheidungen – z.B. der Aufbau eines erfolgreichen Familienunternehmens – gerade in Hinblick auf die Weitergabe an die Erben getroffen? Was würde passieren, wenn diese Möglichkeit entfiele? Würden darunter nicht letztlich alle leiden?

Chancengleichheit

Das Konzept ist verlockend – solange man nicht näher hinschaut. Da Chancen schon sehr früh (letztlich schon im Mutterleib, spätestens ab der Geburt) ungleich werden, reicht es für dieses Ziel keineswegs aus, z.B. den (kostenlosen und barrierefreien) Zugang zu Bildungsmöglichkeiten und eine prinzipielle soziale Durchlässigkeitsicherzustellen. Echte Chancengleichheit müsste sich auch den oben diskutierten Fragen von Anstrengung, Begabung und frühkindlicher Förderung stellen? Wie weit wollen wir dieses Prinzip also treiben? Soll es öffentliche Erziehung ab dem ersten Lebensmonat geben, damit sich der familiäre Background nicht in unterschiedlichen Chancen niederschlägt?

Das oft stolz vertretene Prinzip kann sich also schnell in eine Mogelpackung verwandelt – je nachdem, wie man „Chancen“ und „Gleichheit“ definiert und auf welchen Inhalt man sie bezieht. Oft geht steht hinter dem Begriff eher so etwas wie „Angebots-Gleichheit“: Die Gesellschaft schließt niemanden aktiv von bestimmten Wegen aus, die nach oben führen. Was die Voraussetzungen für die Chancennutzung auf der Seite der Person betrifft, hält man sich raus…

Ergebnisgleichheit

Wenn das alles so kompliziert ist, liegt es vielleicht nahe, ganz auf die andere Seite zu gehen: Warum verteilen wir den gesellschaftlichen Wohlstand nicht einfach gleichmäßig auf die Bevölkerung? Wenn alle das Gleiche haben, ist dann nicht jeder Gerechtigkeit genüge getan? Aber soll Anstrengung wirklich gar nichts zählen? Was ist dann mit der Motivation, mit dem Engagement? Warum die Faulen belohnen? Und was machen wir überhaupt, wenn manche Menschen mit dem gleichen Wohlstand so ganz unterschiedliche umgehen? Ihre Ressourcen verschwenden, versaufen, in sinnlose Geschäfte stecken? Soll das dann immer wieder so ausgeglichen werden, dass alle wieder das Gleiche haben? Wie oft?

Bedarf/Bedürftigkeit

Wir sind bei unseren Überlegungen immer wieder beim „Ausgleich“ gelandet. Kommen wir also der Gerechtigkeit auf die Spur, wenn wir uns auf die Unterstützung und Förderung von Menschen konzentrieren, die wegen ihrer Schwächen, Einschränkungen oder Lebensbedingungen – seien diese nun genetischer, biologischer, psychischer, sozialer oder begabungsmäßiger Natur – gegenüber anderen im Nachteil sind? Einiges spricht sicher dafür. Natürlich brauchen Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten mehr gesellschaftliche Fürsorge als andere. Auch Lernschwächen kann man mit zusätzlichen Maßnahmen auszugleichen versuchen. Aber was ist mit körperlicher Attraktivität? Sind Schönheits-OPs auf Krankenkasse ein Ausdruck von Gerechtigkeit? Wie barrierefrei muss unsere Welt sein? Muss dem Gehbehinderten auch der Weg auf den Achttausender geebnet werden?

RESÜMEE:

Möglicherweise sind Sie an dieser Stelle etwas frustriert, weil Sie von mir immer neue Fragen gestellt bekommen, statt die erhofften Antworten zu erhalten. Keine Sorge: Ich drücke mich nicht! Es gibt offenbar keine ganz leichte Antwort auf die Gerechtigkeitsfrage. Das heißt aber nicht, dass es gar keine Lösung gibt.

Fangen wir an mit dem berühmten Gerechtigkeits-Philosoph RAWLS, der zum Umgang mit solchen Fragen ein ziemlich geniales Gedankenspiel vorgeschlagen hat. Es geht darum, mit welcher Methode man die ganzen widersprüchlichen Aspekte miteinander vereinbaren könnte, so dass am Ende irgendwie alle damit leben könnten. Folgende Idee: Stellen Sie sich eine repräsentative Auswahl der Bürger eines Staates vor, die über die Gerechtigkeit in ihrem Gemeinwesen beraten und entscheiden sollen. Wichtig dabei: Niemand der Beteiligten weiß, zu welcher Gruppe er in der zukünftigen Gesellschaft gehören würde – also ob er/sie arm oder reich, talentiert oder lernbehindert, stark oder schwach, männlich oder weiblich, krank oder gesund, jung oder alt usw. wäre.

Die Erwartung: Bei der Aufstellung der Gerechtigkeits-Regeln ginge es plötzlich nicht mehr um die Vertretung der jeweils eigenen Interessen, sondern um ein sorgfältiges Abwägen der verschiedenen Positionen. Nach dem Motto: „Wie würde es mir in dieser oder jener Lage ergehen; was würde ich jeweils als fair empfinden?“ Zu erwarten wäre also eine Art vernünftiger Kompromiss zwischen all den auch hier angestellten Erwägungen. Für RAWLS ist dabei ein Prinzip besonders wichtig und sozusagen gesetzt: Die – durchaus zulässigen – Unterschiede zwischen einzelnen Gruppen wären immer nur in dem Umfang zulässig, in dem sie auch Vorteile für die jeweils schwächsten bzw. benachteiligsten Individuen beinhalten würden.

Der Entwurf einer gerechten Gesellschaft

Wenn eine solche – fiktive – Versammlung gut funktionieren würde, könnte etwa Folgendes herauskommen:

- Die grundsätzliche Verschiedenheit von Menschen wird als Teil ihrer naturhaften Wurzeln akzeptiert. Die Gesellschaft fühlt sich jedoch verpflichtet, die Auswirkungen solcher Unterschiede (z.B. bei Begabung oder Attraktivität) in Grenzen zu halten bzw. nicht zu verstärken.

- Auf besondere Bedarfslagen (körperliche, kognitive oder psychische Defizite) wird – in einem sowieso großzügig ausgestatteten Bildungssystem – mit spezifischen Förder- und Ausgleichsbedingungen reagiert.

- Den Entwicklungsbedingungen und –chancen von Kindern wird von Beginn an große Aufmerksamkeit geschenkt, auf familiäre Belastungen und Defizite wird frühzeitig und intensiv reagiert (wo nötig, auch durch rechtzeitige Eingriffe in die Elternrechte).

- Die durch Privilegien, Talent oder Anstrengung hervorgebrachten Wohlstandsunterschiede bewegen sich in einem „vernünftigen“ Maße: Es gibt also weder Superreiche noch Menschen unterhalb eines (für die Gesellschaft passenden) Existenzminimums (vgl. Kap. „Reichtum„).

- In dieser gerechten Gesellschaft spielt das Gemeinwohl und der „öffentliche“ Wohlstand insgesamt eine größere Rolle als der private Reichtum. Alle Bürger sind z.B. stolz darauf, in einem Gemeinwesen mit einem sehr guten Bildungs- und Gesundheitssystem zu leben. Das Wertesystem, die vermittelten Narrative und die Vorbilder dieser Gesellschaft sind darauf ausgerichtet, dass es das Ziel aller (wirtschaftlicher, politischer oder kultureller) Eliten ist, ihre Kraft und ihr Können (auch) für das Allgemeinwohl einzusetzen. Sozial eingestellt zu sein, ist also in dieser fairen Gesellschaft absolut „sexy“!

- In dieser Gesellschaft gibt es durchaus starke Anreize für Engagement und Initiative, diese sind aber nicht ausschließlich materieller Natur und außerdem nach oben hin begrenzt. So wird vermieden, dass der innere Zusammenhalt der Gesellschaft durch extreme Wohlstandsunterschiede und ein entsprechendes Machtgefälle gefährdet wird.

- Sich nicht um einen eigenen Beitrag zum gesellschaftlichen Wohlstand zu bemühen, hat durchaus deutliche wirtschaftliche Nachteile – diese sind aber nicht existenzbedrohend. Das Risiko, dass staatliche Fürsorge ausgenutzt werden könnte, wird geringer bewertet als die Gefahr, für Defizite bestraft zu werden, für die man letztlich keine Verantwortung hat. Wo immer möglich werden die Ursachen von Passivität, Versagenserfahrungen oder Leistungsverweigerung durch Nachreifung, Coaching, Training oder Therapie angegangen. Eine Mitwirkung daran wird erwartet und – bis zu einer gewissen Grenze – auch durch wirtschaftlichen Druck erzwungen.

Wenn Sie jetzt die Augen rollen oder den Kopf schütteln – angesichts so viel Naivität und Utopie: Denken sie mal an den Unterschied zwischen den USA oder den Golfstaaten auf der einen und den skandinavischen Ländern auf der anderen Seite. Es gibt bereits funktionierende Modelle einer deutlich egalitäreren Gesellschaft und – seltsamer Weise – schneiden die Bürger dieser Staaten in Studien über Zufriedenheit und Glück durchweg am besten ab.

Warum wird darüber eigentlich so wenig gesprochen?

Zum Weiterdenken

Würden Sie in der gerade skizzierten Gesellschaft leben wollen?

Würden Sie sich vielleicht eher für ein solches Modell entscheiden, wenn Sie nicht wüssten, zu welcher Personengruppe Sie in dieser Gemeinschaft gehören würden?

Welcher Aspekt von „Fairness“ würde Ihnen in einer solchen Gesellschaft fehlen? Fänden Sie es gerechter, wenn möglichst wenig in die „zufälligen“ Startbedingungen des Lebens eingegriffen würde?

Vorläufer-Themen

Zu welchen Schlussfolgerungen hinsichtlich der modernen wissenschaftlichen Erklärung der Welt kann man kommen?

Parallel-Themen

Wie kommt die Ungleichheit zwischen Menschen zustande? Wie sieht die Ausgangslage für die Gerechtigkeitsfrage aus?

Wie sollte eine Gesellschaft mit dem unterschiedlichen Reichtum ihrer Mitglieder umgehen? Sollte es Grenzen geben?

Wie stichhaltig ist die individuelle Zuschreibung von Verantwortung und Schuld z.B. für kriminelles Verhalten?

Nachfolge-Themen

Wie lassen sich die in dieser Abhandlung abgeleiteten Prinzipien der WELTGESTALTUNG zusammenfassend beschreiben?

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante Videos

Erklärvideo zu grundsätzlichen Gerechtigkeits-Ideen

Eine systematische Darstellung der prinzipiellen Aspekte von Gerechtigkeit. gut zur ersten Orientierung.

Erklärvideo zur Gerechtigkeits-Theorie von RAWLS

Eine systematische Darstellung der berühmten Idee von „Schleier des Nichtwissens“ – als Grundlage für eine faire Gesellschaft.

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Gerechtigkeit: Eine zentrale gesellschaftliche Frage, die sich mit der fairen Verteilung von Ressourcen, Wohlstand und anderen Privilegien befasst.

- Ungleichheit: Der Ausgangspunkt der Gerechtigkeitsfrage, das Phänomen, dass Menschen mit ungleichen biologischen, psychischen und sozialen Ressourcen ausgestattet sind und die Gesellschaft Gelegenheiten und Anreize für individuelle Wohlstandsvermehrung bietet.

- Leistungsprinzip: Ein Grundkonzept in kapitalistisch geprägten Ländern, das besagt, dass ein enger Zusammenhang zwischen der vom einzelnen erbrachten Leistung und seinem materiellen Lebensstandard bestehen sollte.

- Meritokratie: Eine Gesellschaft, in der Privilegien an die erbrachte Leistung gebunden sind.

- Anstrengung (Einsatz, Bemühen): Ein Teilaspekt der Leistung, der potenziell beobachtbar und messbar ist und oft als belohnenswert angesehen wird.

- Merkmale (Kompetenz, Begabung): Ein Teilaspekt der Leistung, der sich auf angeborene Gaben oder durch Lernen und Training erworbene Fähigkeiten bezieht.

- Privilegien: Vorteile, die durch Herkunft (z.B. reiche oder gebildete Elternhäuser) entstehen und die Lebenschancen beeinflussen.

- Chancengleichheit: Das Konzept, dass alle Menschen die gleichen Gelegenheiten haben sollten, ihre Potenziale zu entfalten und im Leben erfolgreich zu sein.

- Ergebnisgleichheit: Das Konzept, dass der gesellschaftliche Wohlstand gleichmäßig auf die Bevölkerung verteilt werden sollte.

- Bedarf/Bedürftigkeit: Das Prinzip, Menschen zu unterstützen und zu fördern, die aufgrund von Schwächen, Einschränkungen oder Lebensbedingungen im Nachteil sind.

- RAWLS, John: Ein berühmter Gerechtigkeitsphilosoph, der ein Gedankenspiel zur Entwicklung von Gerechtigkeitsregeln vorgeschlagen hat.

- Schleier des Nichtwissens: Ein Konzept in Rawls‘ Gedankenspiel, bei dem die Beteiligten bei der Aufstellung von Gerechtigkeitsregeln nicht wissen, zu welcher Gruppe sie in der zukünftigen Gesellschaft gehören werden.

- Gemeinwohl: Das Wohlergehen der gesamten Gesellschaft, das im Text einer gerechten Gesellschaft eine größere Rolle spielt als der private Reichtum.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Nach welchen Prinzipien sollte eine gerechte Gesellschaft laut dem Text materielle Güter verteilen?

- Was bedeutet „Meritokratie“ im Kontext des Leistungsprinzips?

- Welche zwei Teilaspekte umfasst das Konzept der Leistung laut dem Text?

- Warum ist die Idee der „freien Verfügbarkeit des Anstrengenwollens“ laut dem Text komplizierter als sie scheint?

- Was ist die grundlegende Frage hinter der Diskussion um „naturgegebene“ Vor- und Nachteile?

- Warum reicht „Chancengleichheit“ laut dem Text nicht aus, um echte Gleichheit zu gewährleisten?

- Was wäre die Konsequenz einer vollständigen „Ergebnisgleichheit“ laut dem Text?

- Wie nähert sich der Text dem Prinzip des „Bedarfs/Bedürftigkeit“ im Kontext der Gerechtigkeit?

- Was ist das Kernprinzip von RAWLS‘ Gedankenspiel zur Gerechtigkeit?

- Welches Prinzip ist für RAWLS bei der Aufstellung von Gerechtigkeitsregeln besonders wichtig und gesetzt?

Kommentare zu dieser Seite

(Nur sachliche und respektvolle Kommentare werden angezeigt. Noch lieber wäre mir ein Betrag zu meinem Forum.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben).

Schreibe einen Kommentar