Der Rote Faden

Wir befinden uns bei den Grundlagen des Weltverstehens: Hier werden unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt allgemein bzw. auf die Menschen speziell daraufhin unterrsucht, welchen Beitrag sie zum WELTERKLÄREN leisten können.

In dem hier diskutierten Bereich „Menschenbilder“ zentrieren sich die grundlegenden Vorstellungen, was den Kern des Menschen ausmacht und welche Einflüsse ihn zur einer individuellen Persönlichkeit ausformen.

Die Vorstellungen, die wir uns von dem „Wesen“ des Menschen machen, hängen eng mit unseren allgemeinen Weltbildern zusammen. Ob unsere Sicht auf die materiell-physikalische Welt eher rational-empirisch (also wissenschaftlich) orientiert ist, oder wir eher religiös bzw. esoterisch ausgerichtet ist, wird auch unser Bild von Menschen prägen.

Es wäre daher sicher eine gute Idee, sich zunächst mit den Weltbildern auseinanderzusetzen – und sich dann den Menschenbildern zuzuwenden.

Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

Hinweis:

Für dieses Thema gibt es ein erweitertes Angebot:

Wenn Sie etwas tiefer eintauchen wollen, finden Sie hier einen deutlich ausführlicheren und detaillierteren Text.

Vorlesen lassen

Die Vorstellungen, die wir uns vom Wesen des Menschen machen – unsere sogenannten Menschenbilder – bilden einen wesentlichen Teil unseres Weltverständnisses. Sie formen den Kern unserer Überzeugungen darüber, was den Menschen ausmacht und welche Einflüsse ihn zu einer einzigartigen Persönlichkeit prägen. Diese tief verankerten Bilder sind untrennbar mit unseren allgemeinen Weltbildern verknüpft. Ob unsere Sicht auf die Welt rational-empirisch und wissenschaftlich geprägt ist oder ob wir einer religiösen bzw. esoterischen Perspektive folgen, beeinflusst maßgeblich, wie wir den Menschen und seinen Platz im Kosmos sehen.

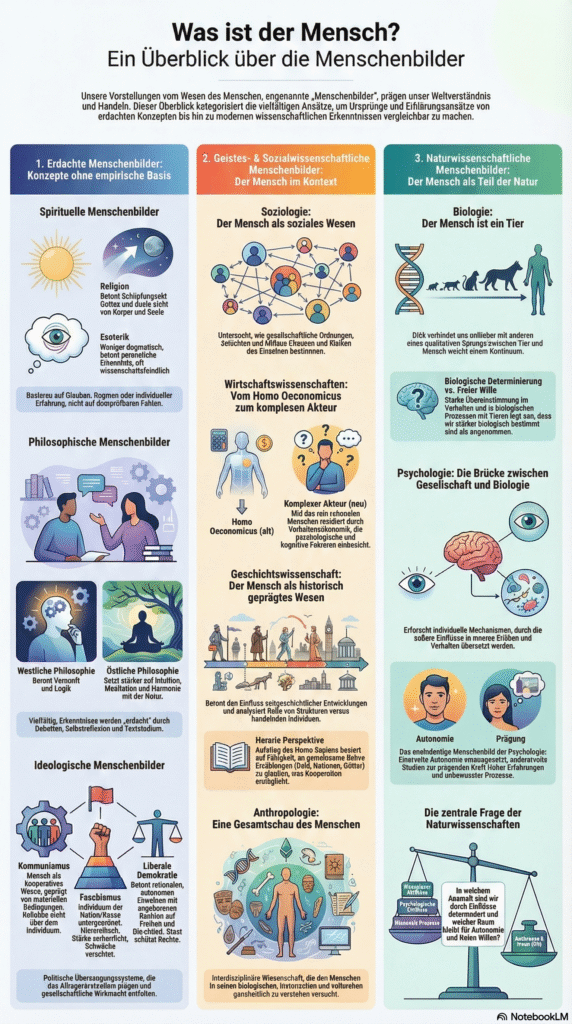

Um diese komplexen Zusammenhänge zu ergründen, werden im Folgenden drei Hauptkategorien von Menschenbildern untersucht. Zunächst betrachten wir die erdachten Menschenbilder, die auf Glauben, philosophischer Reflexion und Ideologie basieren. Anschließend wenden wir uns den geistes- und sozialwissenschaftlichen Menschenbildern zu, die den Menschen im Kontext seiner gesellschaftlichen und kulturellen Prägungen analysieren. Den Abschluss bilden die naturwissenschaftlichen Menschenbilder, die auf Basis empirischer Forschung die biologischen und psychologischen Grundlagen des menschlichen Seins beleuchten und damit den Kern eines modernen Verständnisses formen.

Erdachte Menschenbilder: Glaube, Reflexion und Ideologie

Unter dem Begriff „Erdachte Menschenbilder“ werden jene Vorstellungen vom Menschen zusammengefasst, die sich nicht primär auf empirisch abgesicherte Forschungsbefunde stützen. Stattdessen wurzeln sie in spirituellen Überzeugungen, philosophischer Introspektion oder politischen Ideologien. Trotz ihres oft nicht-empirischen Charakters haben diese Bilder historisch eine immense Wirkmacht entfaltet und prägen bis heute unser Denken und unsere gesellschaftlichen Strukturen.

Spirituelle Menschenbilder

Religion

Die großen monotheistischen Religionen teilen Kernannahmen über den Menschen. Im Zentrum steht der göttliche Schöpfungsakt, der dem Menschen eine Sonderstellung in der Natur zuweist – oft als „Ebenbild“ Gottes. Dieser Status geht mit einer inneren Freiheit einher, sich für ein gottgefälliges Leben oder gegen es zu entscheiden. Charakteristisch ist zudem ein Dualismus von materiellem Körper und einer geistig-seelischen Ebene, die die Möglichkeit der Unsterblichkeit birgt. Kritisch betrachtet bieten diese religiösen Bilder jedoch keinen allgemeingültigen Erklärungswert für menschliches Erleben und Verhalten, der über den eigenen Glaubenskontext hinausreicht. Ihre Grundaussagen basieren auf Dogmen, die aus heiligen Schriften oder von Propheten stammen und somit einer empirischen Überprüfung entzogen sind.

Esoterik

Esoterische Menschenbilder teilen mit religiösen die Betonung spiritueller Aspekte, unterscheiden sich aber in wesentlichen Punkten. Sie sind tendenziell offener und weniger dogmatisch, da sie die individuelle spirituelle Erfahrung und persönliche Erkenntnis in den Vordergrund stellen. Anstatt einer von einer höheren Autorität offenbarten Wahrheit wird die Fähigkeit des Einzelnen betont, durch Intuition und eigene Praxis zu tieferer Erkenntnis zu gelangen. Dennoch spielen – meist sehr zweifelhafte – Lehrer, Gurus oder Erleuchtete in der Esoterik eine große Rolle.

Der Esoterik kann ganz grundsätzliche eine radikale Wissenschaftsfeindlichkeit und ein Mangel an substanziellem Erklärungswert zugeschrieben werden. Sie kann allenfalls als lohnendes Forschungsobjekt betrachtet werden, um Bedürfnisse, Ängste und Sehnsüchte zu verstehen, die sie bedient, nicht aber als gleichberechtigte Erklärungsebene neben der Wissenschaft. Ein kommentarloses Nebeneinanderstellen von empirischen und esoterischen Sichtweisen ist kein Ausdruck von Meinungspluralismus, sondern eine Gefährdung der Basis für einen gesellschaftlichen Konsens auf der Basis von Fakten.

Philosophische Menschenbilder

Es ist unmöglich, das eine philosophische Menschenbild zu definieren, da die Vielfalt der Ansätze unüberschaubar ist. Philosophen beschreiten grundsätzlich zwei Wege der Erkenntnisgewinnung. Der erste, traditionelle Weg ist der „erdachte“: Erkenntnisse über den Menschen werden durch das Studium klassischer Texte, durch Debatten und durch Selbstreflexion gewonnen. Der zweite, modernere Weg liegt in der interdisziplinären Zusammenarbeit mit den Humanwissenschaften. Hier werden empirische Befunde aus Disziplinen wie den Neurowissenschaften oder der Kognitionspsychologie integriert und kommentiert.

Eine grobe Unterscheidung lässt sich zwischen westlichen und östlichen Denktraditionen treffen. Während die westliche Philosophie traditionell Vernunft, Logik und analytisches Denken betont, legen östliche Schulen wie der Buddhismus mehr Wert auf Intuition, Meditation und die Harmonie des Menschen mit der Natur. Moderne philosophische Ansätze, die sich explizit gegen eine naturalistische Weltsicht stellen, fallen in der Stringenz ihrer Argumentationen jedoch deutlich ab und erzielen keinen Mehrwert. Eine relevante moderne Philosophie muss die empirischen Erkenntnisse der Naturwissenschaften integrieren, um überzeugende Argumentationen zum Wesen des Menschen liefern zu können.

Ideologische Menschenbilder

Im Alltag werden unsere Menschenbilder oft von politischen Ideologien geprägt, die als eigenständige Erklärungs-Narrative fungieren. Sie haben sich historisch verselbstständigt und eine enorme, teils destruktive Wirkmacht entfaltet. Die drei großen Ideologien des 20. Jahrhunderts basieren auf prägnanten, aber fundamental unterschiedlichen Menschenbildern:

- Kommunismus: Der Mensch wird als kooperatives und soziales Wesen verstanden, das maßgeblich von materiellen Bedingungen geformt wird. Die Klassengesellschaft entfremdet und unterdrückt ihn. Zur Erreichung einer klassenlosen Gesellschaft werden von wichtigen Vertretern auch gewaltvolle Methoden wie Revolutionen und die Diktatur des Proletariats für notwendig und legitim gehalten.

- Faschismus: Das Individuum ist Teil eines hierarchischen und elitären Kollektivs wie der Nation oder Rasse. Das Menschenbild verherrlicht Stärke und verachtet Schwäche, basierend auf der Annahme, dass überlegene Gruppen das Recht haben, über schwächere zu herrschen. Disziplin und Unterordnung unter den Staat sind zentrale Werte.

- Liberale Demokratie: Im Zentrum steht der Mensch als rationales und autonomes Individuum, das mit angeborenen Rechten ausgestattet ist. Er wird als „mündiger Bürger“ betrachtet, der fähig ist, eigene Entscheidungen zu treffen. Der Staat dient dem Schutz dieser individuellen Freiheiten, die politische, bürgerliche und wirtschaftliche Rechte umfassen.

Diese auf Überzeugungen basierenden Narrative stehen im Kontrast zu den Ansätzen der Geistes- und Sozialwissenschaften, die ihre Theorien auf einer empirischen Grundlage aufbauen.

Geistes- und Sozialwissenschaftliche Menschenbilder: Der Mensch im Kontext

Der fundamentale Unterschied dieser Disziplinen zu den „erdachten“ Bildern liegt in der Generierung eigener empirischer Daten. Durch Sozialforschung und Analyse untermauern sie ihre Theorien über den Menschen, den sie primär als ein in kulturelle und gesellschaftliche Kontexte eingebettetes Wesen betrachten. Biologische Faktoren spielen hier eine untergeordnete Rolle.

Soziologie

Die Kernperspektive der Soziologie ist die starke Abhängigkeit des Individuums von gesellschaftlichen Ordnungen. Schicksale, Chancen und Risiken einer Person werden maßgeblich durch ihre Zugehörigkeit zu bestimmten Klassen, Schichten oder Milieus bestimmt. Aus dieser Sichtweise resultiert eine tiefgreifende Kritik am Glaubenssatz „Jeder ist seines Glückes Schmied“. Die Soziologie betont stattdessen die wirkmächtigen Kräfte sozialer Ungleichheit und gesellschaftlicher Prägung. Eine Limitation dieser Perspektive ist jedoch der oft große Erklärungsabstand zwischen den abstrakten soziologischen Variablen und dem konkreten Verhalten des Einzelnen. Letztlich können nur solche soziologischen Faktoren wirken, die sich über soziale bzw. familiäre Zwischenglieder in biologischen, psychologischen und neuronalen Strukturen manifestiert haben.

Wirtschaftswissenschaften

Das ökonomische Menschenbild hat eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Lange dominierte die Vorstellung des rein rationalen „homo oeconomicus“, eines Akteurs, der stets seinen finanziellen Nutzen maximiert. Inzwischen hat sich dieses Bild stark ausdifferenziert. Neue Disziplinen wie die Verhaltensökonomik – maßgeblich geprägt durch Forscher wie Daniel Kahneman („Schnelles Denken, langsames Denken“) – und die Neuroökonomik integrieren psychologische und neurowissenschaftliche Erkenntnisse. Sie zeichnen das Bild eines komplexen, von Emotionen und kognitiven Verzerrungen beeinflussten Menschen, dessen Verhalten durch sanfte Anstöße („Nudging“) in gesellschaftlich erwünschte Richtungen gelenkt werden kann.

Geschichtswissenschaften

Die Geschichtswissenschaften fokussieren sich auf die zeitgeschichtlichen Einflüsse, die individuelle Lebensverläufe und ganze Gesellschaften formen. Eine einflussreiche These stammt vom Historiker Yuval Noah Harari. Er argumentiert, dass der beispiellose Aufstieg des Homo Sapiens auf seiner einzigartigen Fähigkeit beruht, an kollektive Narrative zu glauben. Konzepte wie Geld, Nationen oder Religionen sind fiktive Geschichten, die es Millionen von Menschen ermöglichen, zu kooperieren und auf dieser Basis die Welt zu beherrschen.

Anthropologie

Die Anthropologie versteht sich als interdisziplinäre „Wissenschaft vom Menschen“, die biologische, historische und kulturelle Kontexte zu einer Gesamtschau integrieren will. Sie betont die Komplexität des Menschen als gleichzeitig evolutionär, biologisch, sozial und kulturell geprägtes Wesen. In der Praxis leidet die Disziplin jedoch oft an einem unklaren Profil. Ihre Konturen verschwimmen gegenüber anderen Fächern, da sie sich bei der empirischen Forschung stark auf die Methoden und Daten anderer Einzelwissenschaften stützt, was die Abgrenzung erschwert.

Von diesen gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten führt der Weg nun zur fundamentalen biologischen und psychologischen Basis, die das menschliche Sein erst ermöglicht.

Naturwissenschaftliche Menschenbilder: Die empirische Basis des Seins

Das naturwissenschaftliche Weltbild betrachtet den Menschen als Teil einer materiellen Welt, der mit empirischen Methoden auf Basis kausaler Gesetzmäßigkeiten verstanden werden kann. Die zentrale Frage lautet: In welchem Ausmaß haben wir uns durch unser Bewusstsein aus der „kausalen Geschlossenheit“ der Physik ablösen und eine Autonomie entwickeln können, die uns zu freien und damit zu moralisch schuldfähigen Wesen gemacht hat?

Biologie

Aus biologischer Sicht ist der Mensch ein evolutionäres Wesen, dessen DNA ihn unlösbar mit allen anderen Lebewesen verbindet, die bis zu einem gemeinsamen Vorfahren („LUCA“) zurückreichen. Die Forschung der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, dass es eher ein Kontinuum als einen qualitativen Sprung zwischen Tier und Mensch gibt. Phänomene wie Emotionen, komplexe soziale Strukturen, Werkzeuggebrauch und Formen des Ich-Bewusstseins finden sich auch bei unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen, mit denen wir nach neuesten Schätzungen 98 % unseres Genoms teilen.

Diese Erkenntnis fordert die Annahme eines autonomen freien Willens fundamental heraus. Wenn ein großer Teil unseres Verhaltens auf einem biologischen Erbe beruht, das wir mit Tieren teilen, deren Verhalten wir als determiniert ansehen, wie frei sind wir dann wirklich? Diese Frage steht im Zentrum einer intensiven wissenschaftlichen Debatte, die von Autoren wie Robert Sapolsky, der für einen umfassenden Determinismus argumentiert, und Kevin Mitchell, der eine Form emergenter Autonomie verteidigt, geführt wird. Die alte Debatte über Vererbung vs. Umwelt hat sich ebenfalls verschoben: Die Bedeutung genetischer Faktoren wird heute stärker anerkannt, wobei die Epigenetik zeigt, wie unauflösbar beide Einflüsse miteinander verstrickt sind.

Psychologie

Die Psychologie nimmt eine Vermittlerposition ein: Sie schlägt eine Brücke zwischen den groben soziologischen Faktoren und den feinen biologischen Prozessen, indem sie sich auf das Individuum konzentriert. Sie untersucht die Mechanismen, durch die Umwelteinflüsse in der Psyche in konkretes Verhalten „übersetzt“ werden. Innerhalb der Disziplin existiert jedoch ein Widerspruch: Einerseits werden in unzähligen Untersuchungen Befunde präsentiert, die die prägende Kraft früher Erfahrungen eindrucksvoll nachweisen. Andererseits wird die daraus logisch folgende Frage nach der Determiniertheit des Willens erstaunlicherweise oft unverbunden daneben stehen gelassen oder scheint geradezu tabuisiert zu sein. Das Menschenbild der Psychologie bleibt somit vielschichtig, gewinnt aber durch die enge Zusammenarbeit mit den Neurowissenschaften zunehmend an empirischer Schärfe.

Diese Zusammenarbeit verweist auf das Feld, das für die zukünftige Klärung des Menschenbildes als zentral angesehen wird: die Neurowissenschaften.

Resümee

Die Analyse der verschiedenen Menschenbilder offenbart eine zentrale Notwendigkeit: die Überwindung traditioneller, auf Glauben, reiner Reflexion oder Ideologie basierender Vorstellungen. An ihre Stelle muss ein neues Verständnis des Menschen treten, das fest auf den empirischen Erkenntnissen der modernen Humanwissenschaften – insbesondere der Biologie, Psychologie und Neurowissenschaften – aufbaut.

Die wissenschaftlichen Befunde, die in diesen Disziplinen zusammengetragen werden, führen zu einer unausweichlichen Kernaussage: Tief verwurzelte Vorstellungen über menschliche Autonomie und Selbstbestimmung werden durch die erdrückende Beweislast für die kausale Bedingtheit unseres Erlebens und Verhaltens fundamental infrage gestellt. Dieser Argumentationsstrang wird in weiterführenden Betrachtungen zur „Ichwerdung“ und „Lebenslenkung“ weiterverfolgt.

Zum Weiterdenken

Wie stark können sie sich mit einem bestimmten Menschenbild identifizieren? Hat sich das im Eingangstest niedergeschlagen?

Gab es Situationen in Ihrem Leben, in denen Sie aktiv für Ihr Menschenbild eingetreten bzw. gekämpft haben? Kommt so etwas heutzutage noch vor?

Spüren Sie innere Widersprüche zwischen verschiedenen Menschenbildern, die Sie in sich tragen? Wie gehen Sie damit um?

Haben Sie versucht, Ihr Menschenbild an Ihre Kinder weiterzugeben? Oder bei Freunden dafür zu werben?

Bringen einige Formulierungen in meinem Text Sie in Wallung? Welches Menschenbild wird angegriffen?

Info-Grafik

Vorläufer-Themen

Wie weit reichen die Erkenntnismöglichkeiten des Menschen? Was können wir erforschen und was wird uns für immer verborgen bleiben?

Welche grundlegenden Vorstellungen gibt es von unserer Welt und unserem Universum? Wo kommt alles her und wie hängt alles zusammen?

Wie funktioniert Wissenschaft? Warum hat sie so eine einzigartige Bedeutung für die WELTERKÄRUNG? Wie groß sind Risiken und Missbrauchsgefahr?

Parallel-Themen

Gibt es mehr Trennendes oder Verbindendes zwischen uns und unseren tierischen Mitgeschöpfen?

Nachfolge-Themen (Auswahl)

War und ist alles in unserem Universum festgelegt und vorherbestimmt? Läuft seit Milliarden Jahren alles ab wie ein riesiges Uhrwerk?

Macht die Fähigkeit zu autonomen Entscheidungen uns als Menschen aus – oder ist das Gefühl der freien Entscheidung eher eine Illusion? Wie lässt sich das Bild der Wissenschaft mit der Alltags-Intuition verbinden?

Lüftet die Hirnforschung bald die letzten Geheimnisse über das menschliche Bewusstsein? Haben wir ein Gehirn oder sind wir unser Gehirn? Bleibt das Bewusstsein ein ewiges Geheimnis?

Zu welchen Schlussfolgerungen hinsichtlich der modernen wissenschaftlichen Erklärung der Welt kann man kommen?

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante YouTube-Videos

Yuval Noah HARARI (arte-Gespräch)

In diesem Video diskutieren der Historiker Yuval Noah HARARI und die Moderatorin über die Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft, Mythologie und menschlichem Verhalten.

arte: „Die überschätzte Spezies“

Eine facettenreiche Relativierung unserer Bedeutung und unseres Stellenwertes für und Stellenwert – auf unserem Planeten und im Universum. Gut gegen narzisstische Selbstüberhöhung!

Ein kurzes Erklär-Video

In diesem an Erzieherinnen gerichteten Video wir das allgemeine Konzept des Menschenbildes kurz und knapp erklärt.

Es gibt keine inhaltlichen Bespiele.

Ein kurzes Erklär-Video

In diesem gut gemachten Animations-Video wird das „Humanistische Menschenbild“ als Beispiel für viele mögliche Menschenbilder erklärt.

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- WELTERKLÄREN: Das Ziel, die Welt und ihre Phänomene, einschließlich des menschlichen Seins, zu verstehen und zu erklären.

- Menschenbilder: Fundamentale Annahmen über das Wesen, die Eigenschaften und die Motivationen des Menschen.

- Weltbilder: Umfassende Sichtweisen auf die Realität, die Natur des Kosmos, die Rolle des Menschen darin und oft auch ethische und metaphysische Annahmen.

- Erdachte Menschenbilder: Menschenbilder, die nicht primär auf empirischer Forschung, sondern auf Glauben, philosophischer Reflexion oder ideologischen Überzeugungen basieren.

- Spirituelle Menschenbilder: Perspektiven auf den Menschen, die oft einen Schöpfungsakt, eine geistig-seelische Dimension und eine Verbindung zu einem höheren Wesen betonen.

- Esoterische Menschenbilder: Offenere, weniger dogmatische spirituelle Sichtweisen, die oft individuelle spirituelle Erfahrung, Intuition und nicht-wissenschaftliche Zugänge zur Wahrheit betonen.

- Philosophische Menschenbilder: Die vielfältigen Vorstellungen über den Menschen, seine Vernunft, Moral, seinen Platz in der Welt und seine Existenz, entwickelt durch philosophische Traditionen und Denkschulen.

- Ideologische Menschenbilder: Menschenbilder, die aus politischen Überzeugungssystemen stammen und Annahmen über menschliches Verhalten, Gesellschaftsordnung und politische Ziele enthalten.

- Geistes-/Sozialwissenschaftliche Menschenbilder: Perspektiven auf den Menschen, die ihn im kulturellen, sozialen und historischen Kontext untersuchen und oft empirische Methoden der Sozialforschung nutzen.

- Soziologie: Die Wissenschaft von der Gesellschaft, ihren Strukturen, Ordnungen und Entwicklungen und deren Einfluss auf den Menschen.

- Wirtschaftswissenschaften: Die Wissenschaft von der Produktion, Verteilung und dem Konsum von Gütern und Dienstleistungen und dem menschlichen Verhalten in wirtschaftlichen Kontexten.

- Geschichtswissenschaften: Die Disziplin, die sich mit der Analyse und Interpretation vergangener menschlicher Ereignisse und Entwicklungen befasst.

- Anthropologie: Die umfassende Wissenschaft vom Menschen in all seinen Aspekten: biologisch, kulturell, sozial, historisch und sprachlich.

- Naturwissenschaftliche Menschenbilder: Perspektiven auf den Menschen, die auf empirischen Methoden der Naturwissenschaften basieren und den Menschen als Teil der physikalisch-materiellen Welt und biologischer Systeme sehen.

- Biologie: Die Wissenschaft vom Leben, seinen Prozessen, Strukturen und seiner Evolution.

- Psychologie: Die Wissenschaft vom Erleben, Verhalten und den mentalen Prozessen des Menschen.

- Determiniertheit: Die Annahme, dass alle Ereignisse, einschließlich menschlichen Verhaltens, durch vorhergehende Ursachen festgelegt sind.

- Freier Wille: Die Vorstellung, dass Menschen die Fähigkeit haben, autonome Entscheidungen zu treffen, die nicht vollständig durch äußere oder innere Faktoren bestimmt sind.

- Kontinuum (Mensch-Tier): Die biologische Sichtweise, dass es keinen qualitativen Bruch, sondern einen fließenden Übergang in Bezug auf bestimmte Fähigkeiten, Verhaltensweisen und kognitive Merkmale zwischen Mensch und Tier gibt.

- Homunculus oeconomicus: Ein vereinfachtes Modell des Menschen in der klassischen Wirtschaftstheorie, der als rein rationaler, eigennütziger Nutzenmaximierer handelt.

- Empirisch-naturwissenschaftlich: Basierend auf Beobachtung, Experimenten und der Suche nach universellen kausalen Gesetzmäßigkeiten.

- Epigenetik: Die Untersuchung von vererbbaren Veränderungen der Genexpression, die nicht auf Veränderungen der DNA-Sequenz selbst beruhen, aber durch Umwelteinflüsse beeinflusst werden können.

- Neuropsychologie: Eine Teildisziplin, die sich mit den Beziehungen zwischen Gehirnfunktion und Verhalten befasst.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Was ist der Hauptunterschied zwischen „Erdachten Menschenbildern“ und denen aus Geistes-/Sozial- oder Naturwissenschaften, laut dem Text?

- Warum haben laut dem Text spirituelle und esoterische Menschenbilder eine begrenzte Erklärungskraft für menschliches Erleben und Verhalten?

- Nennen Sie zwei Wege, auf denen Philosophen laut dem Text Erkenntnisse über den Menschen gewinnen.

- Wie unterscheidet sich das Menschenbild des Kommunismus von dem der Liberalen Demokratie in Bezug auf das Individuum?

- Welchen Beitrag leistet die Soziologie zum Verständnis des Menschen?

- Wie hat sich das Menschenbild in den Wirtschaftswissenschaften laut dem Text entwickelt?

- Was ist laut Yuval Noah Harari (erwähnt im Text) eine Grundlage für den Aufstieg des Homo Sapiens?

- Welche zentrale Frage zieht sich durch die Betrachtung der naturwissenschaftlichen Menschenbilder?

- Was bedeutet die Aussage, dass es zwischen Tier und Mensch ein Kontinuum gibt (im biologischen Kontext)?

- Welche Rolle nimmt die Psychologie laut dem Text im Reigen der Humanwissenschaften ein?

Kommentare zu dieser Seite

Ihre Meinung interessiert mich sehr! Angezeigt werden allerdings nur sachliche und respektvolle Kommentare.

Vielleicht möchten Sie alternativ im Weltverstehen-Forum diskutieren?

Gerne können Sie dort mit Ihrem Beitrag auch ein neues Thema eröffnen.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben.

Schreibe einen Kommentar