Der Rote Faden

Der Atheismus bezieht sich zwar meistens auf eine rational-emprische WELTERKLÄRUNG, wird an dieser Stelle aber als ein WELTZUGANG behandelt, der in Konkurrenz z.B. zu den Religionen steht.

WELTZUGÄNGE, die auf Lebenssinn bzw. auf religiöse oder esoterische Spiritualität ausgerichtet sind, spielen in unserer Gesellschaft eine allseits anerkannte Rolle. Man befindet sich in guter Gesellschaft und wird – bis auf weniger Ausnahmen – auch von denjenigen akzeptiert, die anderen Weltanschauungen anhängen.

Atheismus, also eine explizite Entscheidung für ein Leben ohne Gott und Religion, wird hingegen oft nur als Negation wahrgenommen – nicht aber als ein eigener vollständiger WELTZUGANG.

Im Rahmen eines modernen rational-wissenschaftlichen Weltbildes stellt sich das natürlich ein wenig anders dar…

Um einen Überblick über den gesamten Bereich „WELTZUGÄNGE“ zu bekommen, empfiehlt es sich, zunächst die Kap. „Lebenssinn“ und „Spiritualität“ zu lesen.

Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

Eine Annäherung

Vorlesen lassen

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

Während viele Menschen einfach kaum oder nicht religiös sind – ohne sich weiter mit diesem Thema zu befassen – hat es in der Kulturgeschichte des Menschen immer auch religionskritische Gegenströmungen gegeben, also verschiedene atheistische Bewegungen. Sie reichen von den materialistischen Denkschulen in der Antike, über die Epoche der Aufklärung bis zum modernen, wissenschaftlich begründeten Atheismus. Der aktuell wohl einflussreichste Vertreter eines leidenschaftlichen, modernen Atheismus ist der britische Biologe Richard DAWKINS, der in seinem Grundlagenwerk („Der Gotteswahn“) so ziemlich alle Argumente gegen irrationale Glaubenssysteme zusammengetragen hat.

Hierzu gehören u.a. die Tendenz zur Absolutheit („nur mein Glaube ist der einzig wahre“), die Tendenz der Abwertung und Verfolgung Falsch- oder Ungläubiger („sie leben ein falsches bzw. verlorenes Leben; stehen nicht unter Gottes Schutz“) und der Drang, andere Kulturen und Denkweisen in ihrem Sinne zu missionieren („die heilige Pflicht, den rechten Glauben zu verbreiten und möglichst viele Seelen zu retten“). Von den unzähligen Barbareien, die in sog. Glaubenskriegen im vermeintlichen Auftrag des ein oder anderen Gottes verübt wurden, wollen wir gar nicht erst sprechen.

Von Kritikern wird dem „neuen Atheismus“ oft eine provokante, arrogante und respektlose Haltung gegenüber den etablierten Glaubenssystemen bzw. ihren Anhängern vorgeworfen; besonders heftig abgelehnt wird auch die Forderung, den gesellschaftlichen Einfluss von Kirchen auf die – „eigentlich“ – säkulare staatliche Ordnung zu begrenzen.

Aus Sicht der atheistischen Bewegung sieht das Bild ein wenig anders aus: Die gelegentlich humoristisch-ironisch zugespitzten Darstellungen irrationaler religiöser Inhalte und obskurer Praktiken (wie z.B. Exorzismus) wird als eher bescheidener Versuch angesehen, dem massiven Anspruch auf Alleinvertretungsanspruch in Sachen Ethik und Moral etwas Öffentlichkeitswirksames entgegenzusetzen.

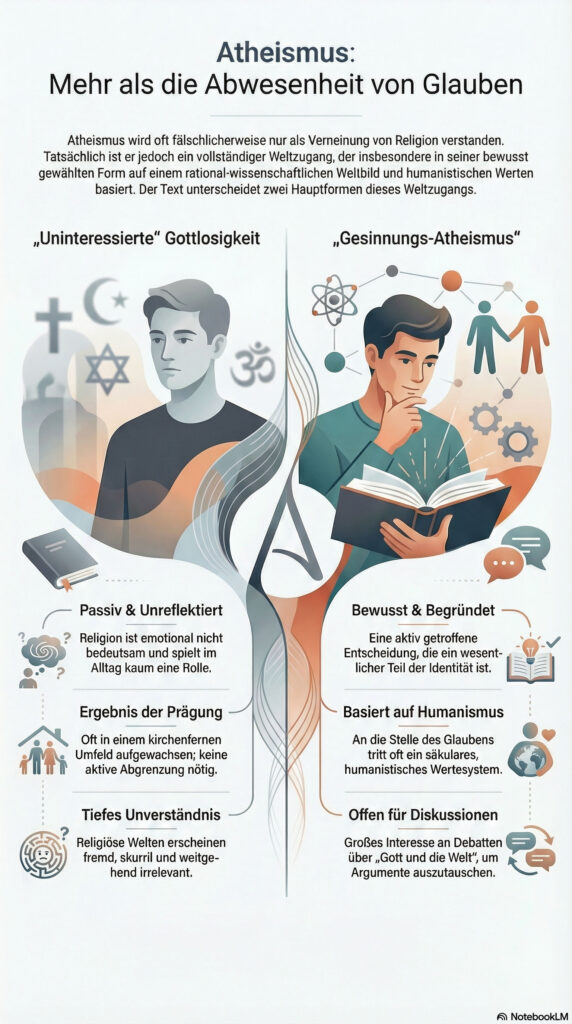

Zwei Spielarten von Atheismus

Grob gesagt lässt sich das Phänomen des Atheismus in zwei Haupt-Bereiche unterteilen:

Da wäre einmal so etwas wie eine „uninteressierte“ Gottlosigkeit. Man hat mit Religion und Glauben nichts am Hut, wird von dem Thema nicht berührt und erlebt sich selbst nicht als einen Menschen, der bewusst und abwägend eine grundlegende weltanschauliche Entscheidung getroffen hat.

In der Regel hat man als Mitglied dieser Gruppe keine besonders starken religiösen Prägungen in der Kindheit erlebt, musste sich also nicht aktiv von einem vorgegebenen Weg abgrenzen oder verabschieden. Denkbar ist durchaus, dass man in einem explizit kirchenfernen Milieu aufgewachsen ist und dort ebenso eindeutig geprägt wurde, wie das bei sehr vielen religiösen Menschen der Fall war.

Vermutlich wird man eher selten in leidenschaftliche Diskussionen über Glaubensfragen verwickelt sein. Zwar gibt es so etwas wie eine Basis-Identität als „Nicht-Gläubiger“, diese ist aber in der Regel nicht mit einer bekennenden oder gar missionarischen Haltung verbunden: Da das Thema emotional kaum bedeutsam ist, gehört es nicht zu den sichtbaren oder hervorstechenden Merkmalen der eigenen Persönlichkeit.

Zwar kann diese Art der Glaubens-Distanz durchaus mit einer kritischen (vielleicht manchmal auch abschätzigen) Einstellung zu Kirche und/oder Religion verbunden sein, diese Haltung ist dann aber meist nicht das Ergebnis eigener gedanklicher Prozesse. Gegenüber sehr religiösen Menschen besteht am ehesten ein tiefgreifendes Unverständnis – das allerdings kaum mit einer Neugier oder einem Wunsch nach Auseinandersetzung verbunden ist.

Diese ganze religiöse Welt erscheint fremd, ein wenig skurril, altmodisch und weitgehend irrelevant.

Dieser Kategorie soll eine Haltung gegenübergestellt werden, der hier als „Gesinnungs-Atheismus“ bezeichnet werden soll.

Hier geht es also um Menschen, deren Überzeugung weniger ein Produkt von zufälligen biografischen Prägungen darstellt, sondern diese eine ähnlich bedeutsame Rolle spielt wie bestimmte politische oder ethische Grundausrichtungen. Diese Form des Atheismus ist tatsächlich eine bewusst erlebte und auch nach außen sichtbare Weltanschauung; sie ist ein wesentlicher Aspekt der Gesamtidentität und damit auch verbunden mit anderen Haltungen und Merkmalen. Vorausgegangen ist oft ein (längerer) Entscheidungsprozess, der häufig auch eine Abkehr von vorgegebenen Wegen beinhaltet.

Ein solchermaßen bewusster Atheismus versteckt sich nicht und wird nicht nur – mehr oder weniger verschämt – im Verborgenen gelebt. Stattdessen sind diese Atheisten an Diskussionen über „Gott und die Welt“ meist sehr interessiert und legen ihre Überzeugungen und Argumente auch gerne in kontroversen Gesprächen auf die Waagschale. Überzeugt religiöse Gesprächspartner werden daher oft als spannender erlebt als Menschen, die der Thematik eher gleichgültig gegenüberstehen.

Bei einem Teil der überzeugten Atheisten beschränkt sich die Weltsicht nicht auf eine Verneinung von Glaube und traditioneller Religion. Vielmehr tritt an die Stelle der Glaubensinhalte ein säkular abgeleitetes humanistisches Wertesystem, das z.T. auch in organisierter Form gepflegt wird (s.u.).

So wie sehr überzeugte Gläubige manchmal in einer eher respektlosen bzw. grenzüberschreitenden Weise missionieren, kommt das sicher auch bei Gesinnungs-Atheisten vor. Allerdings scheint eine atheistische Weltsicht insgesamt weniger gefährdet zu sein, die eigene Sicht mit einem fundamentalistischen Wahrheits- und Alleinvertretungsanspruch zu verbinden (weil man sich auf kein unzweifelhaftes „Gotteswort“ bezieht).

Was ist nun mit der Haltung der Agnostiker?

Man kann natürlich der Meinung sein, dass die Gottesfrage prinzipiell unbeantwortbar sei. Im Rahmen der zweifellosen Begrenztheit menschlicher Erkenntnismöglichkeiten, hätte man gute philosophische Argumente auf seiner Seite.

Wer sich in dieser Frage auf einen neutralen Standpunkt zurückzieht, steht erstmal ziemlich eindeutig außerhalb eines Glaubenssystems. Da auch die meisten Atheisten nicht behaupten würden, die Nichtexistenz eines „höheren Wesens“ im absoluter Sicherheit beweisen zu können, ist die Grenze zu einer agnostischen Haltung ziemlich durchlässig. Vielleicht ist die Zuordnung auch ein bisschen Temperamentssache: Ein Agnostiker vermeidet eher die Auseinandersetzung, die für den überzeugten Atheisten durchaus auch reizvoll sein kann.

Zusätzlich würde ein Atheist darauf hinweisen, dass man für die Behauptung einer Existenz von etwas einfach mehr in die Waagschale werfen muss als für den Zweifel daran. Sonst wäre man ja der völlig willkürlichen Behauptung aller möglichen (unbeweisbaren) Phänomene hilflos ausgeliefert, nur weil die Nichtexistenz ebenfalls einer Beweisbarkeit entzöge. (Man denke an das Gedankenspiel vom riesigen Spaghetti-Monster, das möglicherweise die Erde umrundet…).

Argumente für den Atheismus

In den Kapiteln über Welt- und Menschenbilder wurden grundlegende Überlegungen zu einer rational-empirischen Perspektive auf unser Dasein angestellt. In diesem Zusammenhang wurde auch die Grenzen und Schwächen von religiösen Erkenntnis- und Erklärungsoptionen ausgeführt.

Für die meisten (bewussten) Atheisten (also die mit einer klaren Gesinnung) spielt der Bezug auf eine wissenschaftlich-empirisch untermauerte Weltsicht eine entscheidende Rolle: Es erscheint ihnen einfach irrational zu sein, sich religiösen Erzählungen oder vermeintlich göttlichen Prophezeiungen bzw. Lebensregeln zu unterwerfen. Die alternative Interpretation, dass sog. „heilige“ Schriften genauso kulturelle Überlieferungen aus Menschengeist und Menschenhand sind wie viele andere historische Zeugnisse, erscheint sehr viel logischer und wahrscheinlicher.

Dass sich das geradezu unendliche Leid, das empfindungsfähige Wesen auf diesem Planeten erdulden müssen, nicht mit einem gütigen und wohlmeinenden Gott verträgt, treibt Glaubens-Zweifler schon seit Jahrhunderten um.

Atheisten weisen oft auf die Konfusion der Gottesbegriffe hin: So werde der Hinweis auf einen ungeklärten „Anfang von allem“ („Was war denn vor dem Urknall?“) sehr häufig als Argument für die „Folgerichtigkeit“ eines allzu menschlichen Gottesbildes benutzt: Als ob aus der – letztlich unklärbaren -Frage, wie aus dem Nichts ein Universum entstehen kann, abzuleiten wäre, dass ein dem Menschen persönlich erfahrbarer Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt hat (bzw. jede andere traditionelle religiöse Erzählung).

Die Erklärung, dass menschliche – letztlich evolutionär vorgeprägte – Urthemen (von elterlichem Schutz und Trost, dem Kampf Gut gegen Böse, von Moral, Liebe und Todesangst) auch Eingang in religiöse Mythen gefunden haben, liegt einfach sehr nahe (und bedarf sehr viel weniger Zusatzannahmen).

Halbwegs intelligente Atheisten würden nicht bestreiten, dass Glaubenslehren, Gottesvorstellungen oder religiöse Riten eine kaum zu überschätzende Rolle in der menschlichen (Kultur-)Geschichte gespielt haben. Ebenso wenig würden sie in Frage stellen, dass der Glauben für den Einzelnen und für die Gesellschaft eine ganze Reihe von bedeutsamen und wertvollen Funktionen haben kann – und diese auch hatte und hat: Orientierung, Sinngebung, Trost, Gemeinschaft, moralische Wegweisung, usw. (s. das Kapitel über Religion).

Atheisten verweisen in diesem Zusammen nur darauf hin, dass

– sich die Religionen all diese Errungenschaften nicht exklusiv zuschreiben kann (weil es für all das säkulare Alternativen gibt),

– diesen Vorteilen leider in eine lange Geschichte von Absolutheitsansprüchen, Intoleranz, Inquisition, Unterdrückung, Machtmissbrauch und Religionskriegen eingewoben sind und

– diese „Glaubensgewinne“ mit einem – für viele Menschen unannehmbar hohen – Preis verbunden sind: nämlich mit dem grundlegenden Widerspruch zu einem rationalen und empirischen Weltbild.

Atheismus = Kampf gegen Glaube und Kirche?

Ein selbstbewusster Atheist zu sein bedeutet nicht, dass man permanent kämpferisch oder gar provokant auftreten müsste. Man kann gegen den Alleinvertretungsanspruch der Kirchen im Bereich Ethik und Moral Stellung beziehen, ohne die Religion auf ihre oft blutige und wissenschaftsfeindliche Geschichte oder auf die Missbrauchsskandale zu reduzieren.

Ein Leben ohne Bezugnahme auf Gott oder ein Glaubenssystem beinhaltet keineswegs eine Kriegserklärung gegen Kirchen oder gar gegen gläubige Mitbürger/innen.

Ob die Kirchen in Deutschland nun traditionell oder eher moderner auftreten, kann den Atheisten dabei eigentlich ziemlich gleichgültig sein: Auch wenn es kein Zölibat mehr gäbe, Frauen zu Priestern geweiht würden und die Verhütung kein theologisches Thema mehr wäre, würden Atheisten die traditionellen Gottesvorstellungen für irrational und letztlich unbegründbar halten.

Wenn es so etwas wie einen Kampf um die gesellschaftliche Deutungshoheit gibt, dann wohl am ehesten um die Frage, ob den Kirchen in Sachen Werte und Moral eine hervorgehobene oder bevorzugte Stellung gebührt. Hier muss man es wohl als nachvollziehbar anerkennen, dass eine große Interessensvertretung in den für sie charakteristischen Bereichen auch Gehör findet. Und letztlich kann man den Kirchen nicht vorwerfen, dass es kaum alternative wirkmächtigen Organisationen gibt, die im Namen ihrer Mitglieder ethische Positionen vertreten könnten.

Sollten sich die Atheisten organisieren?

Aus den gerade angestellten Überlegungen lässt sich unmittelbar die Frage ableiten, ob es für eine stärkere öffentliche Präsenz atheistischer Überzeugungen nicht einer Organisationsform bedürfte. Zwar führt ein Verzicht auf Gottesglaube und religiöse Verankerung nicht automatisch zu einer inhaltlich klar definierten Gegenposition. Die bei den Gesinnungs-Atheisten oft sehr intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Wertesystem führt aber doch sehr häufig zu einem säkularen Humanismus, in dem Diesseitigkeit, Menschenwürde, Rationalität und praktische Solidarität eine große Rolle spielen.

Der naheliegende Schritt, entsprechende Verbandsstrukturen zu schaffen, wurde Anfang der 90iger Jahre umgesetzt. Der größte Verein, der Humanistische Verband Deutschlands (HVD), hat ca. 20000 Mitglieder und bietet nicht nur eine öffentliche Plattform, sondern auch Initiativen für einen „Praktischen Humanismus“ im Bereich Jugendarbeit, Bildung/Kultur und Medizinethik.

Besonders spannend sind zweifellos die Versuche, den ritualisierten religiösen Festen und Feiern eine weltliche Alternative an die Seite zu stellen. Denn ohne Angebote für den Lebensalltag, für das Erleben einer Gemeinschaft und für die emotionalen Bedürfnisse (auch und vor allem in Krisen) wird eine säkulare Alternative kaum attraktiv sein.

Bisherige Versuche, weltliche Rituale zu installieren – z.B. im real-existierenden Sozialismus in der DDR (Stichwort „Jugendweihe), litten offensichtlich unter einer politisch-ideologischen Überfrachtung.

Welterklärung und Atheismus

Vergleicht man den Weltzugang „Atheismus“ mit den Alternativen „Religion“ oder „Esoterik“, wird schnell deutlich, dass dieser Weltzugang einen besonders engen Bezug zu den Grundlagen einer rationalen und empirisch-wissenschaftlichen Welterklärung aufweist.

Wie der Erkenntnisweg der Naturwissenschaften verzichtet der Atheismus auf unbewiesene (unbeweisbare) Annahmen und beschränkt sich auf Bereiche und Wirkfaktoren, die einer intersubjektiven Überprüfung Stand halten können. Das hat – wie an anderer Stelle schon ausgeführt – eine ganze Reihe von Vorteilen; insbesondere ermöglicht es den Menschen, sich über kulturelle und ideologische Differenzen hinweg auf einen gemeinsamen Standard für Erkenntnis und Wahrheit zu einigen.

Aber es soll auch nicht verschwiegen werden, dass ein atheistischer Weltzugang auch einen Preis hat: Mit ihm verzichtet man nicht nur auf die Visionen von gerechtem Gottesurteil und ewigem Leben, sondern sieht sich auch der Perspektive entledigt, dass eine schöpferische Kraft, ein höherer Sinn, ein Interesse am individuellen oder gemeinsamen Schicksal des Menschen die Grundlage unseres Daseins bilden könnten. Atheist zu sein, bedeutet eben auch, dass man sich der potentiellen narzisstischen Kränkung stellt, dass dieses in seinen Dimensionen kaum zu begreifende Universum nicht nach den kognitiven und emotionalen Bedürfnissen einer Spezies erschaffen und ausgestaltet wurde, die für einen kurzen kosmischen Wimpernschlag einen winzigen Planeten in einem von hunderten Milliarden Sonnensystemen bevölkert.

Sinn und Bedeutung – so erkennt man als Atheist – sind keine Aspekte der physikalischen Welt, sondern sind als Konzepte auf Grundlage einer – zunächst biologischen, dann kulturellen – Evolution in menschlichen Gehirnen entstanden. Genauso wie alle Mythen, Geschichten, Märchen und Religionen.

Das kann einem erschreckend und bedrohlich vorkommen – man könnte aber auch fasziniert staunen und es als großes Glück empfinden, als ein so extrem unwahrscheinliches Zufallsprodukt kosmischer Gesetzmäßigkeiten eine zeitlang die Chance zu haben, ein sich selbst bewusstes und erkenntnisfähiges Subjekt zu sein.

Je mehr Weltverstehen wir erlangen, desto großer kann dieses Staunen werden – und es kann durchaus demütig und spirituell sein: ganz ohne Religion und Gott…

Ist Atheismus die Lösung für die Menschheit?

Eine solche Aussage wäre sicher anmaßend.

Religiöse Bedürfnisse und Glaubenssysteme sind sicherlich nicht zufällig entstanden. Auch wenn ihre Funktion der Welterklärung weitgehend entschwunden ist, erfüllt der Glaube offensichtlich für Milliarden von Menschen noch bestimmte individuelle oder gesellschaftliche Aufgaben.

In einer Welt, in der die rasende technologische Entwicklung alle Traditionen bedroht und die meisten Menschen überfordert, könnte man dafür plädieren, wenigstens die Religionen als stabilisierendes Netz zu erhalten (und vielleicht sogar zu stärken).

Das Problem: Es gibt einen inhärenten (unlösbaren) Widerspruch zwischen der zunehmenden Rationalität der Welt (in Wissenschaft und Technologie) und den archaischen Mythen in heiligen Schriften. Statt diese Dauer-Spaltung als unvermeidlich hinzunehmen, lädt ein atheistisches Weltbild dazu ein, sich der (jeweils erkennbaren) Realität zu stellen und sie mit positiven Gefühlen zu verbinden. Das kann allerdings nur gelingen, wenn den psychologischen und emotionalen Grundbedürfnissen des Menschen auch in einem rationalen Weltverständnis Rechnung getragen wird.

Hier wartet eine wahrhaft große Herausforderung, insbesondre für unser Bildungssystem, aber auch für unsere Gesellschaft insgesamt. Es wäre unverantwortlich, das dem Zufall oder dem freien Spiel der Marktkräfte zu überlassen.

Zum Weiterdenken

Gibt es in Ihrem Bekanntenkreis Menschen, die sich ganz offen und selbstverständlich zu ihrem Atheismus bekennen? Wenn nein – warum ist das so?

Finden Sie es auch seltsam, dass die große Gruppe der Konfessionslosen in der Öffentlichkeit immer noch eher als eine Minderheit dargestellt und behandelt werden?

Zweifeln Sie eher an der moralischen Haltung eines Atheisten als Sie dies bei einem Christen tun würden? Warum (nicht)?

Vorläufer-Themen

Welche grundlegenden Vorstellungen gibt es von unserer Welt und unserem Universum? Wo kommt alles her und wie hängt alles zusammen?

Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?

Zu welchen Schlussfolgerungen hinsichtlich der modernen wissenschaftlichen Erklärung der Welt kann man kommen?

Parallel-Themen

Welche Rolle kann die Bindung an ein religiöses Glaubenssystem in unserem Leben spielen? Welche Verbindungen gibt es zwischen Religion und gesellschaftlichen Fragen – auch bedenkliche?

Welche persönlichen Zugänge zur Welt nutzen die Menschen, um über Spiritualität hinaus eine persönliche Erfüllung in ihrem Leben zu finden? In welchen Tätigkeiten finden Sie Sinn?

In welchen besonderen Lehren und Praktiken suchen Menschen Erfahrungen bzw. Erkenntnisse, die außerhalb der rational-empirischen Weltzugänge liegen? Wie sind die Folgen einzuschätzen?

Nachfolge-Themen

Wie sind die unterschiedlichen WELTZUGÄNGE hinsichtlich der anstehenden Gestaltungsfragen zu beurteilen?

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante YouTube-Videos

Erklärvideo zu DAWKINS „Gotteswahn“

Eine systematische Darstellung der Thesen im Hauptwerk des streitbaren britischen Atheisten.

Zwei KIs streiten über Gott

Ein Streitgespräch über Religion vs. Atheismus, ausgetragen von zwei aktuellen (2025) KI-Systemen.

Auch die jeweiligen Argumente werden von KIs bewertet.

Ein interessantes Experiment!

Phillip HÜBL u.a. beim SRF

Eine kontroverse, aber friedliche und zugewandte Diskussion über Religion und Atheismus. Der Atheist HÜBL tritt sehr zurückhaltend auf.

Richard DAWKINS

(gute deutsche Untertitel)

Eine ältere Rede, in der einer der bekanntesten Atheisten der Welt über die Unvereinbarkeit von Religion und Wissenschaft spricht.

Sam HARRIS über Religion und Atheismus (engl.)

Ein kurzes, aber aufschlussreiches Gespräch mit dem bekannten US-Intellektuellen. Er gibt unaufgeregt klare Antworten, die auf einer atheistischen Überzeugung fußen.

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Weltzugang: Eine grundlegende Art und Weise, die Welt und das eigene Dasein zu verstehen und zu interpretieren, die über eine reine rationale Erklärung hinausgeht (z.B. Religion, Spiritualität, Atheismus).

- Welterklärung: Ein Versuch, die Phänomene der Welt basierend auf beobachtbaren Fakten und logischen Schlussfolgerungen zu erklären, oft mit Fokus auf rationale und empirische Erkenntnisse.

- Rationale und empirische Welterklärung: Eine Art, die Welt zu verstehen, die auf Vernunft, Logik, Beobachtung und Erfahrung basiert, oft verbunden mit naturwissenschaftlichen Methoden.

- Religionskritische Gegenströmungen: Historische und intellektuelle Bewegungen oder Haltungen, die Religionen, religiöse Lehren oder Praktiken hinterfragen, anzweifeln oder ablehnen.

- Uninteressierte Gottlosigkeit: Eine Form des Atheismus, die durch mangelndes Interesse an Religion und Glauben gekennzeichnet ist, ohne dass eine bewusste weltanschauliche Entscheidung getroffen wurde.

- Gesinnungs-Atheismus: Eine bewusste und nach außen sichtbare atheistische Weltanschauung, die als wesentlicher Aspekt der persönlichen Identität empfunden wird und oft das Ergebnis eines Entscheidungsprozesses ist.

- Agnostiker: Eine Person, die die Meinung vertritt, dass die Existenz oder Nichtexistenz Gottes oder höherer Wesen prinzipiell nicht erkennbar oder beweisbar ist.

- Narzisstische Kränkung: Das Gefühl der Demütigung oder der Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls, das sich aus der Erkenntnis ergibt, dass das Universum nicht speziell für die Bedürfnisse oder die Bedeutung des Menschen geschaffen wurde.

- Säkularer Humanismus: Eine Weltanschauung, die auf Humanismus basiert, aber ohne Bezugnahme auf Religion oder übernatürliche Vorstellungen auskommt. Sie betont Diesseitigkeit, Menschenwürde, Rationalität und praktische Solidarität.

- Deutungshoheit: Die Vorrangstellung oder das Monopol in der Interpretation oder Darstellung bestimmter gesellschaftlicher oder ethischer Fragen.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Wie unterscheidet der Text Atheismus als Weltzugang von einer bloßen rational-empirischen Welterklärung?

- Welche Rolle wird religiösen oder esoterischen Weltzugängen in der Gesellschaft zugeschrieben?

- Was unterscheidet Atheismus laut Text oft in der Wahrnehmung von anderen Weltzugängen?

- Nennen Sie zwei historische Epochen oder Strömungen, in denen es laut Text religionskritische Gegenströmungen gab.

- Wer wird als aktuell wohl einflussreichster Vertreter eines leidenschaftlichen Atheismus genannt und wofür ist sein Werk bekannt?

- Beschreiben Sie kurz die „uninteressierte Gottlosigkeit“ als eine der beiden Spielarten des Atheismus.

- Was kennzeichnet den „Gesinnungs-Atheismus“ im Vergleich zur „uninteressierten Gottlosigkeit“?

- Welche Rolle spielen Diskussionen über Glaubensfragen für Gesinnungs-Atheisten?

- Wie wird die Haltung des Agnostikers im Text beschrieben und wie verhält sie sich zum Atheismus?

- Was ist laut Text ein entscheidender Punkt für die meisten bewussten Atheisten in Bezug auf ihre Weltsicht?

Kommentare zu dieser Seite

(Nur sachliche und respektvolle Kommentare werden angezeigt. Noch lieber wäre mir ein Betrag zu meinem Forum.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben).

Schreibe einen Kommentar