Der Rote Faden

Wir befassen uns weiterhin mit den möglichen Anwendungsthemen für die im ersten Kapitel gesammelten WELTERKLÄRUNGEN.

Es ist mit Sicherheit ein waghalsiges Unterfangen, aus humanwissenschaftlichen Erkenntnissen versuchsweise Schlussfolgerungen für die „richtige“ Regierungsform ableiten zu wollen.

Betrachten Sie daher dieses Kapitel eher als eine Art Experiment bzw. als (leicht utopischen) Denkanstoß – nicht als fertigen, umsetzungsreifen Handlungsvorschlag.

Die parallel diskutierten Fragestelllungen „Gerechtigkeit“, „Ungleichheit“ oder „Reichtum“ sind deutlich näher an der gesellschaftlichen Realität (die Links finden sie unten).

Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

Auch bei diesem Thema bietet es sich an, die im Eingangstest vorgestellten Alternativen einmal in Ruhe zu betrachten:

Vorlesen lassen

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

Repräsentative Demokratie

Jede/r kennt es: Wir wählen Interessensvertreter – die in politischen Parteien organisiert sind – in ein Parlament und statten sie so für eine begrenzte Zeit mit einer gewissen Macht aus.

Das Verfahren setzt (vom Prinzip her) mündige Bürger voraus, die sich über politische Fragen und angebotene Lösungen informieren und sich im vielfältigen Widerstreit von Ideen ihre Meinungen bilden und ihre Interessen definieren.

Dahinter steht das – uns aus der Diskussion der Menschenbilder bekannte – Bild von Selbstbestimmung und Autonomie.

Wie soll man auf Erkenntnisse reagieren, die darauf hinweisen, dass es diesen autonomen inneren Persönlichkeitskern gar nicht gibt? Dass auch unsere Überzeugungen und politischen Haltungen auf einer letztlich zufälligen Mischung von Einflüssen (Prägungen, Stimmungen, Informationen, Gesprächen, Propaganda, Werbung) beruhen, die wiederum durch die Besonderheiten des individuellen Wahrnehmungs-, Emotions- und Kognitionsapparates gefiltert und gefärbt wurden. Auf all das hatten wir nie einen direkten Einfluss. Unsere vermeintlich so klare individuelle politische Überzeugungs-Identität hätte auch eine völlig andere werden können…

Da vom Grundsatz ja jede Stimme gleiches Gesicht haben muss, darf es keine Rolle spielen, wie Meinungen entstehen, welche Informationsbasis benutzt wird, ob Menschen die Sachverhalte überhaupt erfassen können und ob ihnen überhaupt an einem funktionierenden Gemeinwesen gelegen ist. So haben de facto systematisch manipulierte Stimmungen, Fake-News und egoistische Einzelinteressen letztlich das gleiche Gewicht wie abgewogene, faktenbasierte und am Gemeinwohl orientierte, gut begründete Urteile.

Nur als ein Trauerspiel lassen sich bestimmte reale Ausgestaltungen vermeintlich demokratischer Systeme bewerten. So ist z.B. in den USA so etwas wie eine Finanz-Aristokratie entstanden, in der Wahlkämpfe zu Medienschlachten zwischen Milliardären (und deren milliardenschweren Lobbyisten) verkommen sind. Wenn im Rahmen einer „Volksherrschaft“ Menschen an die Macht kommen, deren charakterliche Eignung nach üblichen moralischen Maßstäben eindeutig im Minusbereich liegt, dann verliert das Fortschritts-Konzept „Demokratie“ nicht nur an Glanz, sondern auch an Substanz.

Funktionieren kann eine Demokratie trotzdem, solange sich Mehrheiten ergeben, die eine insgesamt „vernünftige“ (an Fakten und grundlegenden Werten ausgerichteten) Politik ermöglichen. Das kann durch ein ausreichende und wirksame allgemeine und politische Bildung erreicht werden, die dafür sorgt, dass Menschen informiert und zu rationalem Denken bzw. demokratischem Handeln befähigt werden.

Insbesondere in Krisenzeiten ist die Demokratie aber auch darauf angewiesen, dass relevante Meinungsträger – also politische, wirtschaftliche und kulturelle Eliten, Medien und die großen gesellschaftliche Institutionen – ihre Verantwortung für das „Ganze“ wahrnehmen und die Verfolgung egoistischer Ziele hintenanstellen. Das würde z.B. bedeuten, dass man darauf verzichtet, bewusst und planvoll potentiell gefährliche Stimmungen anzuheizen und hochzukochen, um kurzfristige Vorteile (z.B. Stimmengewinne) daraus zu ziehen.

Schön wärs…

Direkte Demokratie

Vier Jahre sind eine lange Zeit: Es können völlig neue Fragestellungen oder Herausforderungen entstehen; auch persönliche Einstellungen können sich wandeln. Auch gibt es Themen, zu denen man eine ganz andere Meinung hat als die Partei des eigenen Vertrauens. Was liegt also näher, als für besonders bedeutsame Entscheidungen eine unmittelbarere Form der Demokratie einzufordern: einen Volksentscheid oder Bürgerräte. So könnte sich Volkes Stimme ganz direkt artikulieren.

Dieser Option werden einige beachtenswerte Bedenken entgegengestellt:

Es wird darauf hingewiesen, dass solche punktuellen Einzelfragen sich sehr leicht emotional aufladen und damit auch manipulieren lassen. Wenn komplexe Themen auf eine Ja/Nein-Entscheidung hin zugespitzt werden, könnte der Spielraum für Kompromisse verloren gehen. Ganz allgemein wäre zu erwarten, dass die „normale“ Bevölkerung weniger als gewählte Parlamentarier in der Lage sein wird, die Hintergründe und Folgen bestimmter Entscheidungen zu durchdringen bzw. vorauszusehen.

Allerdings wären Bürgerräte, in denen zufällig ausgesuchte Wähler vor einer Entscheidungsfindung fachkundig beraten würden, von den o.g. Argumenten weit weniger betroffen. Ein solches Instrument könnte also durchaus geeignet sein, die oft als sehr weit empfundene Distanz zwischen Bürger und den Parlamenten zu verringern.

Tatsächlich könnten zusätzliche Beteiligungsmöglichkeiten ein insgesamt gesteigertes Interesse und Verantwortungsgefühl gegenüber den Regelungen des gesellschaftlichen Miteinanders hervorrufen. Eine solche erweiterte Ausgestaltung von Demokratie sollte möglichst gut eingebettet werden in eine verbesserte „Demokratie-Bildung“.

Expertokratie

Unsere Welt scheint von Jahr zu Jahr komplizierter zu werden: Die Erkenntnisse der Naturwissenschaften wachsen in einem schwindelerregenden Tempo, hyperkomplexe Systeme bestimmen Wirtschaft, Klima und Politik, überwunden geglaubte Kriegsszenarien bedrohen unser Leben, digitale Medien und KI revolutionieren unsere Kommunikation und prägen unsere Zukunft.

Sind in einer solchen Welt denn tatsächlich nur die Bürger überfordert? Sind es nicht auch die Politiker? Gibt es überhaupt noch Entscheidungen, die sinnvoll auf der Grundlage von (angestaubten) ideologischen Prinzipien oder Parteiprogrammen zu treffen sind? Sind es nicht überwiegend Sachfragen, die zu entscheiden wären – am besten von genau den Experten, die sich wirklich damit auskennen?

Wäre also eine Experten-Regierung nicht viel eher dazu in der Lage, unsere Gesellschaft (und die Menschheit insgesamt) zukunftsfest zu machen? Ist es nicht eine risikoreiche Farce, in diesen Zeiten noch so zu tun, als ob die Zukunftsfragen der Menschheit bei BILD-Zeitungslesern in guten Händen wären?

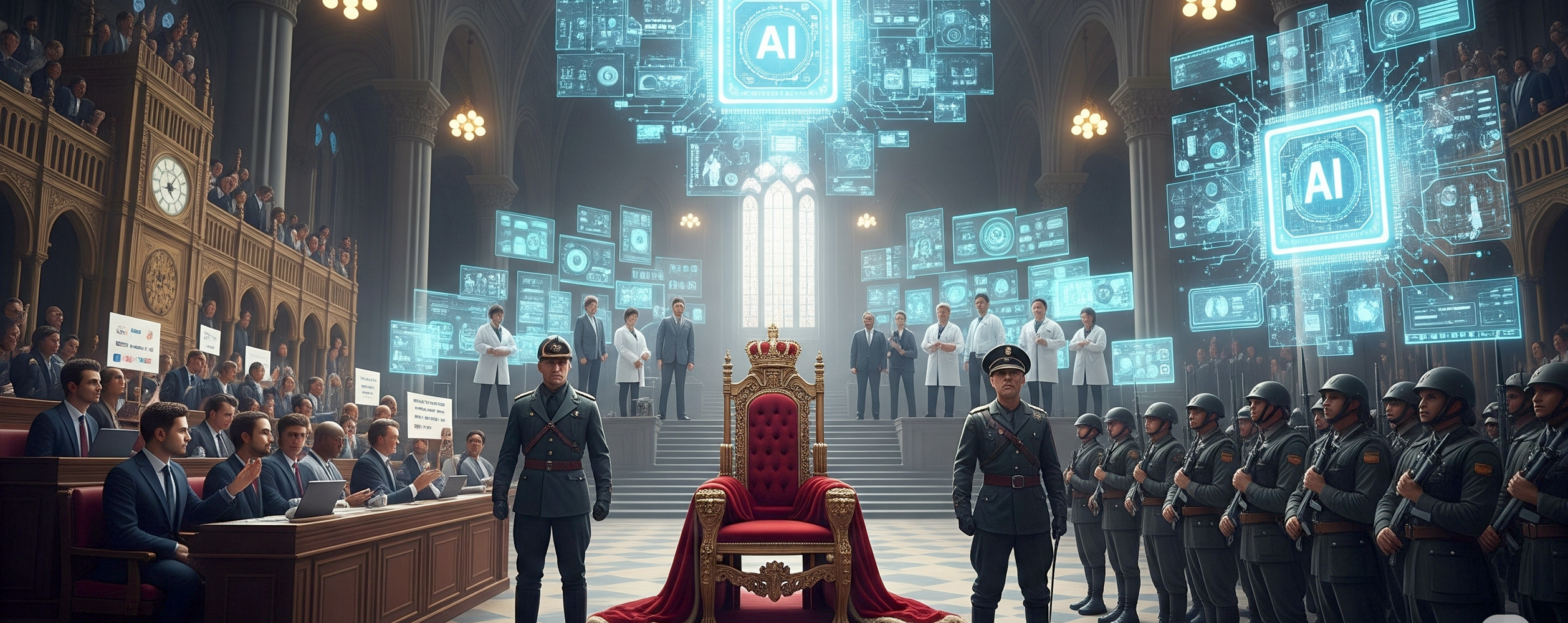

Tatsächlich spielt wissenschaftliche Expertise im politischen Alltag längst eine große Rolle. In den meisten Fällen gibt es aber selbst in den Fachministerien eine Aufteilung in „politische Repräsentanz“ und „fachkundige Beratung“. Man könnte also durchaus erhoffen, dass eine wissenschaftliche Kompetenz auf der Führungsebene die Qualität der Entscheidungsfindung verbessern würde – insbesondere wenn gleichzeitig die Bindung an allgemeine ideologische Parteilinien entfallen würde.

KI

Die Übertragung von Aspekten der Regierungsverantwortung an ein KI-System wird entweder als abgedrehte Zukunftsvision oder als bedrohliche Dystopie gehandelt. Aber: Ist angesichts der realen Bedrohungen und der ungelösten Menschheitsprobleme der Gedanke wirklich so abwegig?

(Weitere Überlegungen dazu finden Sie im abschließenden Projetbereich „Resümee und Ausblick“ unter KI).

Autokratie

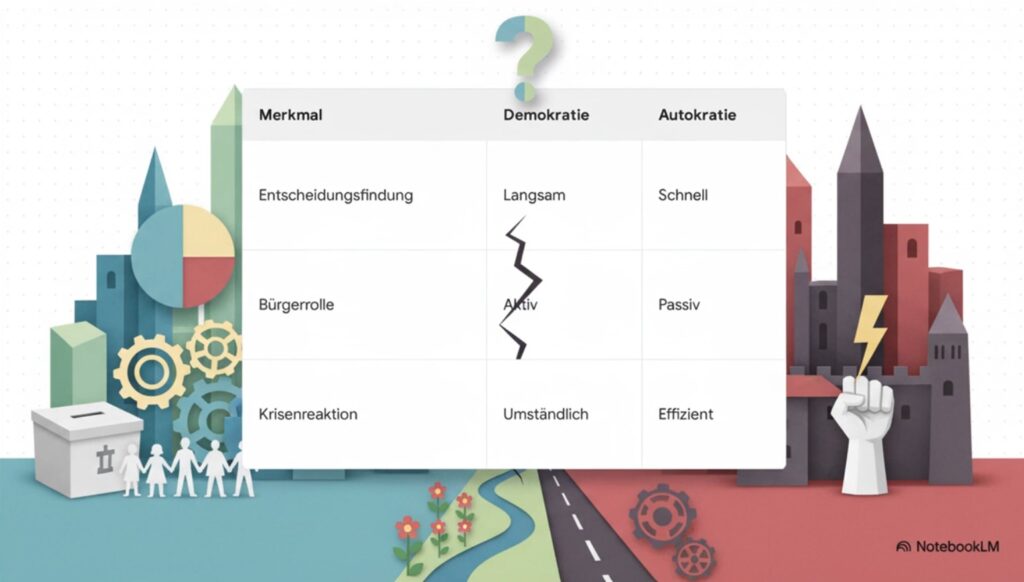

Es ist noch gar nicht so lange her, da wähnten sich die liberalen westlichen Demokratien auf der Siegerstraße der Geschichte. Autokratische Systeme wurden als Restbestände eines unaufhaltsamen zivilisatorischen Fortschritts angesehen: Sie würden – wie damals die Dinosaurier – von selbst aussterben (gut: ein Meteorit musste schon nachhelfen).

Doch die Zeiten haben sich geändert: Autokratien haben sich nicht nur behauptet und sind tendenziell wieder auf dem Vormarsch (manchmal im wahrsten Sinne des Wortes), sondern sie genießen auch zunehmende Bewunderung, zumindest aber Respekt. Das hat etwas mit der verlockenden Effizienz zentraler Entscheidungsmacht und der mühseligen Langwierigkeit demokratischer Prozesse zu tun.

Insbesondere der erstaunliche wirtschaftliche Erfolg der Großmacht China und die Prosperität bestimmter Regionen in Südostasien und in den arabischen Golfstaaten lassen zunehmend auch westliche Beobachter und Entscheider daran zweifeln, ob wir mit unserem angestaubten Demokratie-Modell noch auf der „richtigen“ Seite der Geschichte stehen.

Wie soll die Bilanz erst aussehen, wenn im – sehr wahrscheinlichen – Fall zunehmender ökologischer Katastrophen, die autoritär gesteuerten Staaten nicht nur effizienter reagieren, sondern auch die Transformation in ein nachhaltiges Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell mit einer für uns unvorstellbaren Turbo-Geschwindigkeit umsetzen?

Weil sie es können!

Verhaltens-Management

Normalerweise wären wir mit den bisherigen Betrachtungen an dieser Stelle durch. Die noch theoretisch denkbaren Prinzipien der Anarchie oder (Militär-)Diktatur würde wohl in diesem Überblick niemand vermissen.

Aber – man staune – es geht noch weiter!

Ich erlaube mir, in diesem privaten Projekt-Raum ein Gesellschaftssystem zur Diskussion zu stellen, das üblicherweise überhaupt nicht zur Sprache kommt. Das hat gute Gründe: Es gibt ein solches System schlichtweg in der Realität nicht, und selbst in politischen Konzepten und sozialen Visionen spielen entsprechende Überlegungen keine Rolle.

Es gibt zwar eine literarische Vorlage, den utopischen Roman des amerikanischen Lern-Psychologen B.F. SKINNER („Walden Two“; dt.: „Futurum II“), aber dieses 1948 erschienene Werk verstaubt seit Jahrzehnten in den Regalen der Antiquariate.

Dabei ist der Grundgedanke nahliegend und überzeugend: Warum sollte man ein gemeinschaftliches Zusammenleben nicht so organisieren, dass dabei ein Maximum von solchen Ergebnissen herauskommt, die man mit einem zufriedenen, gesunden, kreativen, solidarischen und nachhaltigen Leben verbindet. Auch auf die naheliegende Frage: „Wer ist „man“?, gibt es eine Antwort: Zufriedenheit, Glück, körperliche und psychische Gesundheit, Produktivität und Bindungsfähigkeit lassen sich (objektiv) messen; ebenso die Zahl von psychischen Störungen, Suizidversuchen, Drogensucht und Depressionen.

Warum sollten also an die Stelle von Politikern und Verwaltungsjuristen nicht Psychologen, Psychotherapeuten und Neurowissenschaftler treten, die die konkreten Lebensbedingungen so gestalten, dass die gewünschten Zustände (Wohlbefinden statt Leid) direkt anvisiert werden – statt über den Umweg von Parteiprogrammen und Ideologien?

(Ein kleines Beispiel aus dem realen Leben: Wenn die Glücksforschung immer wieder bestätigt, dass Gemeinwohl-orientierte Gesellschaften (wie in Skandinavien) zufriedenere Menschen hervorbringen – warum sollten dann nicht alle diesen Umstand berücksichtigen?)

Resümee

Auch im Bereich des Gesellschaftssystem plädiere dich dafür, tradierte Konzepte nicht einfach nur deswegen zu übernehmen, weil sie zu liebgewonnenen Selbstverständlichkeiten geworden sind, die sich vor allem in Sonntagsreden salbungsvoll nutzen lassen.

Demokratie ist zweifellos eine wertvolle zivilisatorische Errungenschaft. Sie ist aber an verschiedene Grenzen gestoßen. Es ist zweifelhaft, ob sie den Rahmenbedingungen – digitales Dauerfeuer, extremer Handlungsdruck bei Klima, Ressourcen, Kriegsgefahr und Gerechtigkeit gewachsen ist und gegenüber der autokratischen Effizienz bestehen kann.

Um wenigstens Grundzüge demokratischen Miteinanders zu erhalten, müssten enorme Anstrengungen im Bildungsbereich und bei der Stärkung gesellschaftlicher Grundwerte in Politik und Medien unternommen werden.

Zu diesen Zielen müsste gehören, rational-wissenschaftliches Denken aufzuwerten, ethische Grundstandards zu festigen und insbesondere die Erkenntnisse der modernen Humanwissenschaften allen Entscheidern nahezubringen.

Wir sollen uns zunehmend trauen, an der Verantwortung für die Gestaltung und Organisation unserer Gesellschaft auch die Fachleute zu beteiligen, die etwas „vom Menschen“, von seinen Bedürfnissen und inneren Gesetzmäßigkeiten verstehen. Gestaltungs-Maßnahmen sollten in Zukunft nicht mehr daran gemessen werden, ob sie mit einer Ideologie oder einem Glaubenssystem übereinstimmen, sondern ob sie das messbare Wohlbefinden vergrößern und vermeidbares Leid vermindern.

(Lassen Sie sich überraschen: An eine aktuellen Version einer Gesellschaftsutopie in Romanform wird schon gearbeitet…)

Zum Weiterdenken

Was hat Sie am meisten schockiert – die Zweifel an der Demokratie oder die „Machtübernahme“ der Psycho-Wissenschaftler?

Haben Sie sich schonmal bei dem Gedanken erwischt, dass es uns manchmal am „Durchregieren“ nach chinesischem Muster mangelt?

Halten Sie die Demokratie in den USA für eine reine Show-Veranstaltung, bei der sowieso nur das Geld regiert?

Haben sie sich schonmal insgeheim gewünscht, dass nur die Menschen wählen dürfen, die wenigstens über minimale Informationen verfügen?

Vorläufer-Themen

Zu welchen Schlussfolgerungen hinsichtlich der modernen wissenschaftlichen Erklärung der Welt kann man kommen?

Parallel-Themen

Sollten sich Staat und Gesellschaft wirklich bzgl. Weltanschauungen und Wertesysteme neutral verwalten? Sollte es ein „freies Spiel der Kräfte“ geben – jede/r sucht sich etwas aus?

Wie groß soll der Bereich Persönlicher Freiheiten sein? Darf oder muss es Grenzen geben? Wo genau?

Wann kann eine Gesellschaft wirklich als gerecht gelten – insbesondere hinsichtlich der Verteilung von Ressourcen und Wohlstand?

Nachfolge-Themen

Wie lassen sich die in dieser Abhandlung abgeleiteten Prinzipien der WELTGESTALTUNG zusammenfassend beschreiben?

Relevante Literatur

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante Videos

Erklärvideo: Staats- und Regierungsformen

Eine kurze und einfache Erklärung unterschiedlicher Staats- und Regierungsformen. Eine Basis-Information.

Erklärvideo: Unsere Staatsordnung

5 Staatsstrukturprinzipien einfach erklärt – Republik, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Sozialstaatlichkeit und Föderalismus – Demokratie und Politik einfach erklärt.

Ein historischer Überblick

Es wird die Frage beantwortet, wie die Demokratie historisch entstanden ist und warum sie – aus Sicht des Autors – unverzichtbar ist.

SKINNERs Walden Two (Futurum II) (engl.)

Eine kurze Übersicht über den utopischen Roman, der eine Gesellschaft beschreibt, die auf Prinzipien der Verhaltenswissenschaft beruht.

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Welterklärungen: Im Kontext des Textes die im ersten Kapitel gesammelten Konzepte zum Verstehen der Welt.

- Regierungsform: Die Art und Weise, wie eine Gesellschaft politisch organisiert und geführt wird.

- Repräsentative Demokratie: Eine Form der Demokratie, in der Bürger gewählte Vertreter in ein Parlament entsenden, um ihre Interessen zu vertreten.

- Autonomer innerer Persönlichkeitskern: Die Vorstellung, dass politische Überzeugungen auf einem unabhängigen, selbstbestimmten Wesenskern basieren.

- Finanz-Aristokratie: Ein System, in dem finanzielle Macht eine überproportionale Rolle in politischen Prozessen spielt.

- Direkte Demokratie: Eine Form der Demokratie, in der Bürger direkt an politischen Entscheidungen teilnehmen, z.B. durch Volksentscheide.

- Bürgerräte: Zufällig ausgewählte Bürger, die fachkundig beraten werden, um an Entscheidungsprozessen teilzunehmen.

- Expertokratie: Eine mögliche Regierungsform, in der Entscheidungen überwiegend von Experten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet getroffen werden.

- Autokratie: Eine Regierungsform, bei der eine einzelne Person oder eine kleine Gruppe absolute Macht innehat.

- Verhaltens-Management: Ein im Text diskutiertes, utopisches Gesellschaftssystem, das auf den Prinzipien der Lernpsychologie basiert, um Wohlbefinden zu maximieren.

- Humanwissenschaften: Wissenschaftliche Disziplinen, die sich mit dem Menschen und seinen Verhaltensweisen beschäftigen, wie Psychologie und Neurowissenschaften.

- Messbares Wohlbefinden: Ein Kriterium für Gestaltungsmaßnahmen, das auf objektiv messbaren Indikatoren für Zufriedenheit und Gesundheit basiert.

- Vermindern von vermeidbarem Leid: Ein weiteres Kriterium für Gestaltungsmaßnahmen, das darauf abzielt, Leid zu reduzieren, das durch gesellschaftliche Strukturen vermieden werden könnte.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Was ist die grundlegende Annahme der repräsentativen Demokratie bezüglich der Bürger?

- Welches Problem der repräsentativen Demokratie wird in Bezug auf die Entstehung politischer Meinungen hervorgehoben?

- Wie wird die Finanz-Aristokratie in den USA als Beispiel für die Probleme der Demokratie dargestellt?

- Wie kann eine Demokratie laut Text trotz der genannten Schwächen funktionieren?

- Was ist ein Hauptargument gegen die direkte Demokratie in Bezug auf komplexe Themen?

- Wie könnten Bürgerräte die Distanz zwischen Bürgern und Parlamenten verringern?

- Warum wird in einer Expertokratie argumentiert, dass Entscheidungen von Fachleuten getroffen werden sollten?

- Was sind die wahrgenommenen Vorteile autokratischer Systeme, die zu ihrer zunehmenden Bewunderung führen?

- Welches ungewöhnliche Gesellschaftssystem wird im Text diskutiert und von wem stammt die literarische Vorlage?

- Was sollte laut Resümee der Maßstab für Gestaltungsmaßnahmen in der Gesellschaft sein?

Kommentare zu dieser Seite

Ihre Meinung interessiert mich sehr! Angezeigt werden allerdings nur sachliche und respektvolle Kommentare.

Vielleicht möchten Sie alternativ im Weltverstehen-Forum diskutieren?

Gerne können Sie dort mit Ihrem Beitrag auch ein neues Thema eröffnen.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben.

Schreibe einen Kommentar