Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

Die Erkenntnisse

Vorlesen lassen

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

Welche Erkenntnisse sind es, die aus dem ersten Teil des Buches in die gesellschaftlichen Regeln über den Umgang mit Reichtum einfließen könnten:

- Menschen werden sehr viel stärker und nachhaltiger durch (epi-)genetische, biologische, familiäre, soziale und kulturelle Einflüsse geprägt, als dass dem „gesunden Menschenverstand“ und unserer Selbstwahrnehmung zugänglich ist.

- Die Faktoren, die für den Zugang zu Reichtum in unserer Gesellschaft verantwortlich sind, liegen weitestgehend außerhalb der eigenen Kontrolle. Dazu gehören u.a.: Hineingeborenwerden in eine reiche bzw. bildungsnahe Familie; ererbtes Vermögen; besondere Begabungen; die biologischen und früh erworbenen Grundlagen für Fleiß, Selbstdisziplin und Selbststeuerung; fördernde Lebensereignisse oder soziale Begegnungen, alle erdenklichen Zufälle, die dazu führen, dass z.B. eine bestimmte Idee oder eine geschäftliche Entscheidung zu einem wirtschaftlichen Erfolg führen.

- Menschen richten ihr Verhalten auf die Bedingungen aus, die eine Gesellschaft z.B. für die Belohnung von Anstrengung und Leistung bereithält; ebenso auf die Regelungen, die es für diejenigen gibt, die den erwarteten und üblichen Leistungsstandards nicht gerecht werden.

Das kann dazu führen, dass manche Menschen (die dafür die Voraussetzungen haben) sich besonders stark anstrengen, andere (denen bestimmte innere Strukturen fehlen) sich vielleicht in ein „soziales Netz“ fallen lassen. - Menschen können sich aufgrund ihres „Bewusstseinskäfigs“ prinzipiell nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, die kognitiven und psychischen Möglichkeiten bzw. Beschränkungen eines anderen Bewusstseins zu haben. Sie gehen wie selbstverständlich davon aus, dass sich die Welt und die darin verfügbaren Handlungsoptionen für alle gleich anfühlen, also jede/r genauso wie man selbst entscheiden könnte, die für ein Leben in Wohlstand förderlichen Dinge zu tun.

- Es scheint moralisch geboten, Ungleichheiten, Einschränkungen und Nachteile soweit auszugleichen, dass für alle Mitglieder einer Gesellschaft ein würdevolles Leben gesichert wird.

Grenzen des Reichtums

Ein (extremer) Reichtum kann auch dann als Problem empfunden werden, wenn man grundsätzlich damit einverstanden ist, dass sich angeborene Fähigkeiten oder besondere Leistungen in materiellen Vorteilen niederschlagen.

Dann stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Belohnungen:

Ist es z.B. angemessen, dass eine bestimmte Geschäftsidee, ein bestimmter Arbeitseinsatz, eine kognitive, künstlerische oder sportliche Begabung oder das Hineingeborenwerden in eine bestimmte Familie den Wohlstand eines Normalbürgers um das Hundertfache, das Tausendfache oder das Zehntausendfache übersteigt?

(Zur Orientierung: Das durchschnittliche Nettovermögen eines Deutschen betrug im Jahre 2017 ca. 100.000 €. Ein Milliardär besitzt also das Zehntausendfache dieses Betrags).

Es wird oft behauptet, dass auch grenzenloser Reichtum ein vertretbarer oder sogar notwendiger Bestandteil unseres Wirtschaftssystems darstellen müsste. Ist es wirklich plausibel anzunehmen, dass z.B. die Visionen und Aktivitäten eines genialen Tech-Unternehmers schlagartig versiegen würden, wenn es eine persönliche „Reichtums-Grenze“ (z.B. bei 100 Millionen Dollar oder Euro) gäbe? Würden Künstler ihr Schaffen einstellen, wenn sie ab einem bestimmten Level nur noch einen kleinen Teil ihrer Erlöse behalten dürften? Würden Manager zu denken aufhören, wenn Sie nicht mehr als das Hundertfache eines normalen Angestellten verdienen könnten?

Quellen des Reichtums

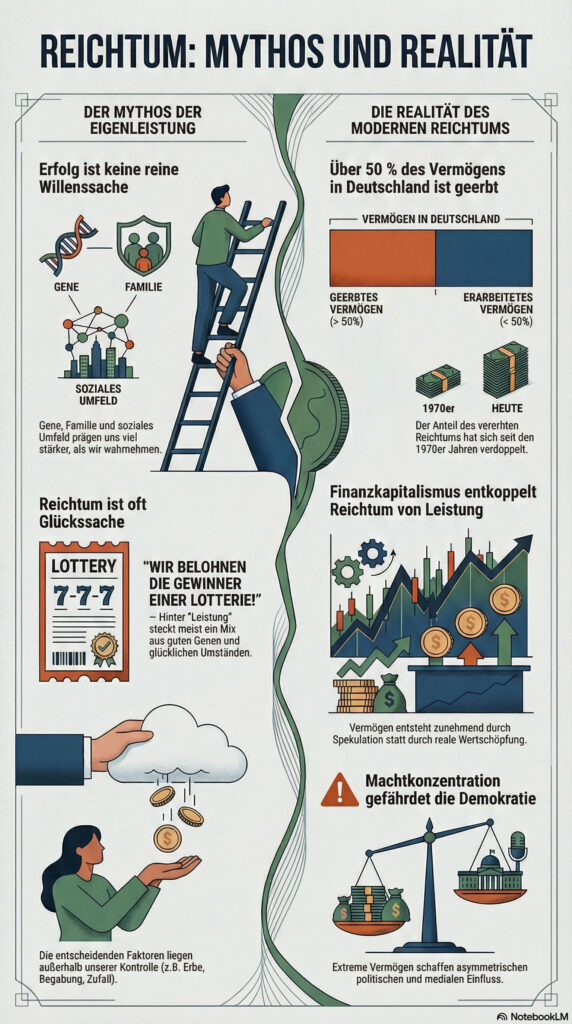

Unsere Idee von Reichtums ist noch stark von Bildern geprägt, in denen die großen Vermögen durch geniale Ideen, große Risikobereitschaft oder jahrzehntelangen disziplinierten Einsatz geschaffen wurden. In der Realität leben wir längst in einem Finanzkapitalismus, in dem riesige Vermögenswerte durch verschiedenste Finanztransaktionen geschaffen und vermehrt werden. Dabei ist der traditionelle Aktienhandel nur noch ein Teilbereich – neben all den Devisen-, Kryptowährungs-, Immobilien- und Rohstoffspekulationen.

Darüber hinaus leben wir auch immer stärker im Zeitalter des vererbten Reichtums. Mehr als die Hälfte aller Vermögen in Deutschland wurde nicht selbst erwirtschaftet, sondern geerbt oder geschenkt (in den 70iger Jahren war der Anteil nur halb so groß).

Insgesamt ist so der Zusammenhang zwischen einer plausibel nachvollziehbaren Leistung und dem materiellen Output weiter verloren gegangen.

Doch was ist mit denen, die es vermeintlich doch „aus eigener Kraft“ nach ganz oben geschafft haben?

Wenn wir uns die Erkenntnisse vergegenwärtigen, auf Grund welcher – von ihnen nicht kontrollierbaren – Einflüsse Menschen zu bestimmten Fähigkeiten und Ressourcen kommen; wenn wir uns vor Augen führen, welche Rolle das chaotische Zusammenspiel unzähliger Zufallsfaktoren für den Erfolg bestimmter Entscheidungen/Handlungen in einem bestimmten Moment an einem bestimmten Ort haben – dann erscheint die Logik der Reichtumsverteilung kaum nachvollziehbar.

Letztlich belohnen wir die Gewinner einer Lotterie!

Da wo „Leistung muss sich lohnen“ draufsteht, haben wir es in der Realität mit einem Potpourri an guten Genen, förderlicher Umwelt und glücklichen Umständen zu tun.

Reichtum ist aber nicht bloß ein individuelles Phänomen, sondern ein gesellschaftlich relevantes Machtinstrument. Extreme Vermögenskonzentrationen gefährden demokratische Prozesse, weil sie politischen Einfluss asymmetrisch verteilen.

Anders formuliert: Wirtschaftseliten haben eine gewisse Tendenz, die Nähe von politischen und medialen Eliten zu suchen – und zu finden. Sie finden dort auch Gehör für Ihre Sichtweisen und Interessen und helfen gerne auch mal bei der Finanzierung unserer Parteiendemokratie mit – natürlich völlig uneigennützig…

Immer öfter gibt es auch einen direkten personellen Austausch zwischen den beiden Bereichen.

Richtig ist aber auch, dass Menschen auf äußere Anreize reagieren: Solange Wohlstand und Fortschritt von Erfolg in Wettbewerb und Konkurrenz abhängig ist, macht die Belohnung von Initiative und Anstrengung durchaus Sinn. Bis zu einem bestimmten Grad muss dabei in Kauf genommen werden, dass die ungleiche Verteilung von Begabungen und Fähigkeiten (auch den Fähigkeiten, sich anzustrengen, zu steuern und zu disziplinieren) zu ungleichem materiellen Wohlstand führt.

Doch: Warum sollte das nicht in einem realistischen Rahmen bleiben können?

Resümee

Interessanter Weise haben offenbar auch viele Menschen, die niemals die Chance auf persönlichen Reichtum hätten, eine geradezu panische Angst davor, durch irgendwelche Rahmenbedingungen oder Beschränkungen in das Spiel der freien Marktkräfte einzugreifen. Es gibt eine irrational wirkenden Respekt vor den Regeln, nach denen aktuell unser nationales und internationales Wirtschaftssystem läuft. Dabei wird aber vergessen, dass diese Regeln menschengemacht sind und erst vor einigen Jahrzehnten in radikaler Weise verändert wurden – zugunsten der Finanzindustrie und der Wirtschaftseliten.

Dazu kommt die Überzeugung, dass man gegen den internationalen Konkurrenzdruck sowieso nichts ausrichten könne. Konzerne und Superreiche könnten sich ja heute ganz gelassen die Staaten und Wirtschaftsregionen auswählen, die ihnen die besten Bedingungen anböten (maximale Subventionen und minimale Steuern und Regulierung).

Das ist zwar richtig beobachtet – aber wo bleiben die systematischen und hartnäckigen Initiativen, genau diese Erpressungsdynamik außer Kraft zu setzen? Wo bleibt der Mut, z.B. auch Zölle oder Sanktionen gegenüber den Staaten einzusetzen, die sich unfaire Vorteile durch Steuerdumping u.ä. erschleichen?

Letztlich hätten alle Nationen etwas davon, wenn sich die unfassbar reichen Weltkonzerne und die Klasse der superreichen Einzelpersonen angemessen an der Finanzierung der Gemeinschaftsaufgaben und globalen Herausforderungen beteiligen würden.

Der Hinweis auf die Stiftungen der Milliardäre hilft dabei nicht weiter: Warum sollten einzelne Personen die Macht haben, nach Gutdünken durch das Aufwenden von riesigen Geldbeträgen eigene Ziele und Interessen zu verfolgen und dabei noch Steuern zu sparen? Und warum sollten die, die nicht freiwillig spenden, aus der Verantwortung entlassen werden?

Was folgt: Es darf (und muss wahrscheinlich) Wohlstandunterschiede geben – unabhängig davon, wie gerecht die individuellen Voraussetzungen für das Reichwerden verteilt sind. Aber vertretbar sind solche Unterschiede vorrangig dann, wenn es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Initiative/Leistung und dem materiellen Output gibt. Und das betrifft auch und insbesondere das Ausmaß…

Zum Weiterdenken

Wo würden Sie die Grenze für die Anhäufung von persönlichen Reichtum setzen? Können z.B. 1000 Millionen ein angemessener Gegenwert für gute Geschäftsideen und Anstrengung sein?

Hätten Sie selbst moralische Gewissensbisse, wenn Sie einige zig Millionen in karibischen Steueroasen liegen hätten und über die Situation von Armut bei Kindern in Deutschland lesen würden?

Wie denken Sie über die folgende Einstellung: Besser die Milliardäre haben das Geld, als dass man es dem Staat zukommen lässt?

Vorläufer-Themen

Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?

Lüftet die Hirnforschung bald die letzten Geheimnisse über das menschliche Bewusstsein? Haben wir ein Gehirn oder sind wir unser Gehirn? Bleibt das Bewusstsein ein ewiges Geheimnis?

Was sind die entscheidenden Einflussfaktoren für unseren Lebensweg? Haben wir unser Schicksal selbst in der Hand? Besteht letztlich alles nur aus Zufällen?

Wie kommt Moral in unsere Welt? Gibt es eine objektive und allgemeingültige Moral? Auf welche Prinzipien könnte man sich über alle Kulturen hinweg einigen?

Parallel-Themen

Wie kommt die Ungleichheit zwischen Menschen zustande? Wie sieht die Ausgangslage für die Gerechtigkeitsfrage aus?

Wann kann eine Gesellschaft wirklich als gerecht gelten – insbesondere hinsichtlich der Verteilung von Ressourcen und Wohlstand?

Nachfolge-Themen

Wie lassen sich die in dieser Abhandlung abgeleiteten Prinzipien der WELTGESTALTUNG zusammenfassend beschreiben?

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante YouTube-Videos

Eine arte-Dokumentation

Die einen fliegen für viele Millionen Dollar touristisch ins All – während die anderen noch immer in Slums von wenigen Dollar am Tag leben. Die Doku versucht, darauf Antworten zu geben.

Michael SANDEL (dt. Gespräch)

Ein informatives einstündiges Gespräch über Leistung, Erfolg und Gerechtigkeit mit dem wohl wichtigsten amerikanischen Wirtschafts-Ethiker.

FABIAN („Future Sapiens“)

Ein junger YouTuber setzt sich in gut verständlicher und sachlicher Form mit den Tücken unserer Leistungsgesellschaft auseinander.

Sehenswert!

Michael SANDEL (dt. Untertitel)

Ein gut verständlicher Kurzvortrag des politischen Philosophen, in dem er sein kritisches Standardwerk zur „Meritokratie“ zusammenfasst.

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Ungleichheit: Die ungleiche Verteilung von Ressourcen, Chancen und Status innerhalb einer Gesellschaft. Relevant für die Debatte über Reichtum und Gerechtigkeit.

- Gerechtigkeit: Das Prinzip, dass jeder Einzelne seinen fairen Anteil erhält oder dass Entscheidungen und Verteilungen fair und unparteiisch sind. Relevant für die Beurteilung der Verteilung von Reichtum.

- (Epi-)genetische, biologische, familiäre, soziale und kulturelle Einflüsse: Verschiedene Faktoren, die die Entwicklung und Prägung eines Menschen stark und nachhaltig beeinflussen und die oft außerhalb der eigenen Kontrolle liegen.

- Zugang zu Reichtum: Die Faktoren und Bedingungen, die es Menschen ermöglichen, Vermögen zu erlangen und zu mehren. Laut Text weitgehend außerhalb der eigenen Kontrolle.

- Reichtums-Grenze: Eine hypothetische Begrenzung des persönlichen Vermögens, über die hinaus Einnahmen oder Vermögenszuwächse anders behandelt werden könnten.

- Finanzkapitalismus: Ein Wirtschaftssystem, in dem die Finanzmärkte und Finanztransaktionen eine dominierende Rolle bei der Schaffung und Vermehrung von Vermögen spielen.

- Leistung (im Kontext von Reichtum): Traditionell verstanden als individuelle Anstrengung, Innovation oder Risikobereitschaft, die zu materiellem Erfolg führt. Laut Text hat der Zusammenhang mit materiellem Output abgenommen.

- Materieller Output: Das Ergebnis von Anstrengungen oder anderen Faktoren in Form von materiellem Wohlstand oder Vermögen.

- Bewusstseinskäfig: Die subjektive Natur des Bewusstseins, die es schwierig macht, die Erfahrungen und Möglichkeiten anderer vollständig zu verstehen.

- Demokratische Prozesse: Die Mechanismen und Verfahren, durch die Entscheidungen in einer Demokratie getroffen werden, einschließlich Wahlen, politischer Beteiligung und Meinungsbildung. Gefährdet durch asymmetrische Verteilung politischen Einflusses durch Vermögenskonzentration.

- Wirtschaftseliten: Eine kleine Gruppe von Personen, die aufgrund ihres großen Vermögens und ihrer Positionen in der Wirtschaft erheblichen Einfluss ausüben.

- Politische und mediale Eliten: Führungspersonen in Politik und Medien, die von Wirtschaftseliten beeinflusst werden können.

- Internationale Konkurrenz (im Kontext von Reichtum): Der Wettbewerb zwischen Staaten und Regionen um Investitionen und Unternehmen, oft durch Steuerdumping oder minimale Regulierung, was zu einer „Erpressungsdynamik“ führen kann.

- Steuerdumping: Das absichtliche Senken von Steuersätzen durch einen Staat, um Unternehmen und reiche Individuen anzuziehen, oft zum Nachteil anderer Staaten.

- Stiftungen (von Milliardären): Organisationen, die von sehr reichen Personen gegründet und finanziert werden, um bestimmte Zwecke zu verfolgen. Im Text kritisch hinterfragt bezüglich ihrer Rolle bei der Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Welche Erkenntnisse aus dem ersten Teil des Buches („WELTERKLÄRUNG“) fließen laut Text in die gesellschaftlichen Regeln über den Umgang mit Reichtum ein? Die Erkenntnisse, dass Menschen stark durch (epi-)genetische, biologische, familiäre, soziale und kulturelle Einflüsse geprägt werden und dass Faktoren für Reichtum weitgehend außerhalb der eigenen Kontrolle liegen, sollen in die Regeln einfließen.

- Inwiefern sind die Themen „Willensfreiheit“ und „Ichwerdung“ für das Verständnis von Reichtum relevant? Unsere Vorstellungen über die gerechte Verteilung von Reichtum hängen mit Überzeugungen darüber zusammen, wie Menschen zu den Attributen gelangen, die sie reich machen. Dies hat einen starken inhaltlichen Bezug zu Willensfreiheit und Ichwerdung.

- Nennen Sie drei Faktoren, die laut Text weitgehend außerhalb der eigenen Kontrolle liegen und für den Zugang zu Reichtum verantwortlich sind. Dazu gehören u.a. das Hineingeborenwerden in eine reiche/bildungsnahe Familie, ererbtes Vermögen, besondere Begabungen, biologische Grundlagen für Fleiß und Selbstdisziplin, sowie fördernde Lebensereignisse und Zufälle.

- Wie beeinflusst die Gesellschaft laut Text das Verhalten von Menschen hinsichtlich Anstrengung und Leistung? Menschen richten ihr Verhalten auf die Bedingungen aus, die eine Gesellschaft für die Belohnung von Anstrengung und Leistung bereithält, sowie auf die Regelungen für diejenigen, die Leistungsstandards nicht erfüllen.

- Was bedeutet der Begriff „Bewusstseinskäfig“ im Kontext des Textes über Reichtum? Er bedeutet, dass Menschen sich prinzipiell nicht vorstellen können, wie sich die kognitiven und psychischen Möglichkeiten/Beschränkungen eines anderen Bewusstseins anfühlen. Sie gehen davon aus, dass die Welt und Handlungsoptionen für alle gleich sind.

- Warum wird selbst extremer Reichtum als Problem empfunden, auch wenn angeborene Fähigkeiten oder Leistungen belohnt werden? Dann stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Belohnungen. Es wird hinterfragt, ob bestimmte Faktoren wie Geschäftsideen, Begabungen oder Erbschaft den Wohlstand eines Normalbürgers um ein Vielfaches übersteigen sollten.

- Wie unterscheidet sich laut Text die heutige Entstehung von Reichtum von traditionellen Vorstellungen? Die heutige Entstehung von Reichtum ist stark durch den Finanzkapitalismus geprägt, wo Vermögen durch Finanztransaktionen und nicht mehr primär durch geniale Ideen oder Risikobereitschaft geschaffen wird.

- Welche Rolle spielt ererbter Reichtum in Deutschland heute im Vergleich zu früher? Ererbter Reichtum spielt eine immer größere Rolle. Mehr als die Hälfte aller Vermögen in Deutschland wurde geerbt oder geschenkt, während der Anteil in den 70er Jahren nur halb so groß war.

- Warum gefährden extreme Vermögenskonzentrationen laut Text demokratische Prozesse? Extreme Vermögenskonzentrationen gefährden demokratische Prozesse, weil sie politischen Einfluss asymmetrisch verteilen und Wirtschaftseliten Nähe zu politischen und medialen Eliten suchen und finden.

- Warum haben laut Text viele Menschen, die selbst keine Chance auf Reichtum haben, Angst vor Eingriffen in die Marktmechanismen? Es scheint eine irrational wirkende Angst zu geben, das Spiel der freien Marktkräfte zu stören, und ein Respekt vor den aktuellen Regeln, die aber menschengemacht sind und zugunsten der Finanzindustrie und Wirtschaftseliten verändert wurden.

Kommentare zu dieser Seite

Ihre Meinung interessiert mich sehr! Angezeigt werden allerdings nur sachliche und respektvolle Kommentare.

Vielleicht möchten Sie alternativ im Weltverstehen-Forum diskutieren?

Gerne können Sie dort mit Ihrem Beitrag auch ein neues Thema eröffnen.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben.

Schreibe einen Kommentar