Der Rote Faden

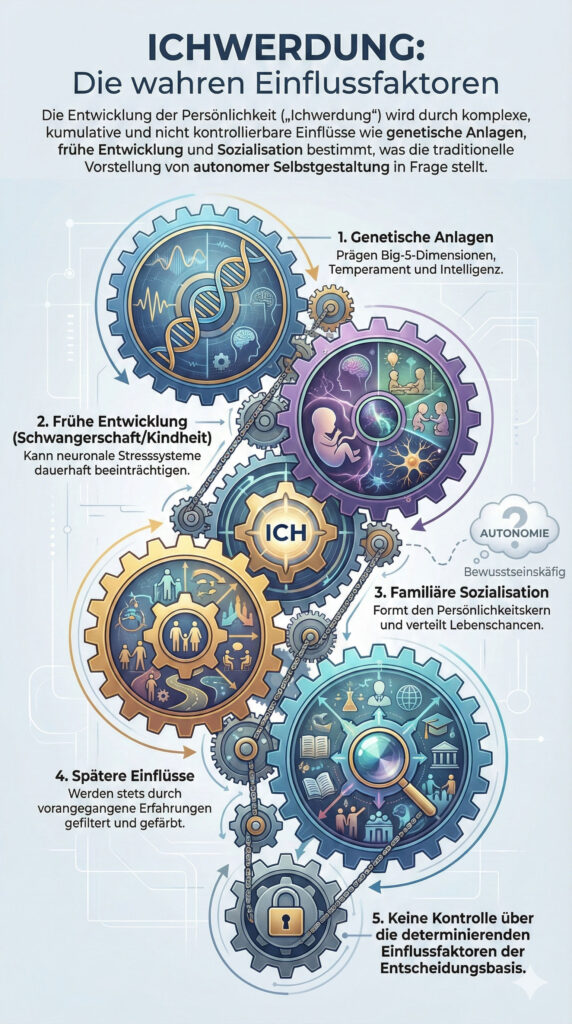

Mit dem etwas ungewöhnlichen Begriff („Ichwerdung“) sind die Vorstellungen gemeint, die wir uns über die grundlegenden Einflüsse auf die Entwicklung unserer Persönlichkeit machen.

Diesen Ideen liegen oft bestimmte Weltbilder bzw. Menschenbilder zugrunde. Es könnte daher nützlich sein, sich zunächst diesen Themen zuzuwenden – insbesondere dann, wenn Sie einem wissenschaftlich-rationalen WELTVERSTEHEN eher distanziert oder skeptisch gegenüberstehen sollten.

Eine enge Verbindung gibt es zu den Themen „Lebenslenkung“ und „Willensfreiheit„, die ebenfalls dem Bereich WELTERKLÄRUNG zugeordnet sind.

Für die Beantwortung wichtiger gesellschaftlicher Fragen – z.B. zu Gerechtigkeit, Reichtum, Freiheit, Ungleichheit und Individualismus – können die Meinungen über die Einflussfaktoren auf die Persönlichkeit eine große Rolle spielen. Darüber wird im Teil „WELTGESTALTUNG“ ausführlich gesprochen.

Alle Links finden Sie weiter unten auf der Seite.

Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

Vorlesen lassen

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

Wenn Sie – wie vorgeschlagen – vor dem Lesen dieses Abschnittes den kleinen Selbsttest durchgeführt haben, sind Sie bereits mit den Dimensionen vertraut, um die es hier gehen soll.

Wir bewegen uns dabei in einem faktenorientierten Rahmen und gehen nicht auf Vorstellungen ein, die z.B. die Ausbildung einer Persönlichkeit einem göttlichen Plan oder einer schicksalhaften Fügung zuschreiben (s. dazu „Lebenslenkung„).

Genetische Anlagen

In der Persönlichkeitsforschung ist man sich inzwischen weitgehend einig darüber, dass die dort untersuchten relativ überdauernden, umfassenden und breiten Muster des Denkens, Fühlens und Handelns zu einem beträchtlichen Anteil genetisch geprägt sind. Das gilt u.a. für die berühmten „Big-5-Dimensionen“ (Neurotizismus, Verträglichkeit, Offenheit, Extraversion. Gewissenshaftigkeit), aber auch für das Temperament und die Intelligenz. Der Zusammenhang zwischen unserem genetischen Profil und so differenzierten Phänomenen wie Charaktereigenschaften ist dabei außerordentlich komplex. Nicht nur, weil es jeweils um die Interaktion vieler einzelner Gene geht, sondern weil ihr tatsächlicher Einfluss durch sog. „epigenetische“ Faktoren verändert bzw. überlagert werden können. Hiermit sind biologische Prozesse beim Aktivieren von Genen gemeint, die selbst wiederum sensibel auf bestimmte Umwelteinflüsse reagieren, so dass solche Auswirkungen zwar nicht dauerhaft in unsere DNA eingeschrieben werden, aber durchaus auf die nächste bzw. übernächste Generation weitergegeben werden können.

Ohne die Berücksichtigung der genetischen Basis kann eine ernsthafte Auseinandersetzung über die Ursprünge des „ICHs“ jedenfalls nicht geführt werden. Anders als in früheren Phasen des wissenschaftlichen Diskurses bedeutet das inzwischen nicht mehr, dass gleichzeitig die Bedeutung der Umwelteinflüsse relativiert wird.

Frühe Entwicklung

Es gibt einen erstaunlichen Widerspruch zwischen den Unmengen an Forschungsergebnissen zur Auswirkung früher Einflüsse in Schwangerschaft und früher Kindheit auf der einen – und der gesellschaftlichen Neigung, diese Einflüsse irgendwie zu relativieren auf der anderen Seite. Weder wird der kumulative bzw. interaktive Effekt einzelner Wirkfaktoren berücksichtigt, noch wird wirklich zu Ende gedacht, wie grundsätzlich und weitreichend z.B. früh angelegte Defizite in neuronalen Stress-, Erregungs- oder Belohnungssystemen die gesamte weitere Entwicklung prägen können. So kann zB. ein Überdosis mütterlicher Stresshormone während der Schwangerschaft nachweisbar dazu führen, dass beim Kind die Möglichkeiten der Stressverarbeitung dauerhaft beeinträchtigt sind – und ein Leben lang bleiben. Wer hätte jemals wirklich zu Ende gedacht, wie grundsätzlich allein dadurch die Persönlichkeitsentwicklung geprägt werden kann? Und das wäre ja nur einer von unzähligen Einzeleinflüssen…

Es entsteht der Eindruck, dass vorhandene Wissen deshalb „gebremst“ (übersehen, verleugnet) wird, weil dessen Schlussfolgerungen im Konflikt mit traditionellen Vorstellungen von menschlicher Autonomie bzw. mit den eigenen Selbstbildern stehen würde (s.u.) und deshalb auch zu gesellschaftlichen Schlussfolgerungen führten müssten.

Familiäre Sozialisation

Die Einflüsse familiärer Beziehungs- und Erziehungseinflüsse werden seit vielen Jahrzehnten in der Sozialisationsforschung erkundet und beschrieben. Hier geht es um Themen wie Risikofaktoren (Armut, psychische Erkrankungen der Eltern, toxische Umwelteinflüsse, Anregungsmangel), Bindungsentwicklung und Erziehungsstile. Auch hier liegen beeindruckend eindeutige Befunde vor; auch hier besteht aber eine zähe Tendenz zum „ja, aber“:

Ja – familiäre Umgebungsbedingungen prägen den Kern der kindlichen und langfristige Persönlichkeit und verteilen Lebenschancen.

Aber – diese Einflüsse lassen – vermeintlich – genug Raum dafür, dass in einer Kombination von Anlagen (Genen), dem Heranreifen von Selbststeuerungsinstanzen und kompensatorischen externen Einflüssen die Chance für einen „eigenen“ Weg liegt.

Nicht diskutiert wird dabei, dass weder die Gene, noch Art und Umfang von Selbststeuerungs-Kompetenzen, noch externe Einflüsse der eigenen Kontrolle unterliegen.

Bildung, Kultur und soziale Einflüsse

Ohne Zweifel prägen (verfügbare) Bildungsangebote, kulturelle Anregungen und soziale Begegnungen bzw. Beziehungen den weiteren Verlauf der Persönlichkeitsentwicklung. Da alle späteren Einflüsse durch die vorangehenden gefiltert bzw. gefärbt sind und das Zusammenspiel der einzelnen Wirkfaktoren immer unübersichtlicher und komplexer wird, lässt sich der relative Anteil einzelner Faktoren immer schwerer abschätzen.

Was sich aber durchzieht, sind die kumulativen und miteinander verzahnten Effekte von förderlichen und einschränkenden Einflüssen. Temperament, soziale Kompetenz und Bildungseinflüsse entwickeln sich eben nicht unabhängig, wie durch einen Zufallsgenerator (oder gar durch eigene Entscheidungen) gesteuert. Jedes Defizit erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Erschwernisse – und umgekehrt.

Wir haben es daher nicht mit einer einmaligen „Lotterie“ zu tun (Gene und zufälliger Geburtsort), sondern für alle folgenden Einflüsse (auch die zufälligen) spielen die zuvor gezogenen Lose bereits eine entscheidende Rolle. So trifft ein kritisches Lebensereignis (z.B. ein Unfall) auf eine psychische Basis mit mehr oder weniger Resilienz, sodass die Auswirkungen auf die weitere Persönlichkeitsentwicklung eben ganz verschieden sein werden.

Selbstgestaltung

Tatsächlich ist der Mensch von Beginn an ein aktives Wesen und bestimmt durch sein Verhalten jede Interaktion mit. Schon Säuglinge sprechen auf Reize (z.B. mütterliche Kontaktaufnahme) sehr unterschiedlich an und haben – für jedermann sichtbar – ein unterschiedliches Temperament und eine gut unterscheidbare Kompetenz zur Selbstregulation.

päter entwickeln Kinder Eigentümlichkeiten (z.B. besondere Interessen), die ihnen ganz offensichtlich niemand „vorgemacht“ oder „beigebracht“ hat.

Man könnte zu dem Schluss kommen, dass sich hier eine Entwicklung vollzieht, die von innen gesteuert wird und von Anfang an eine gewisse Unabhängigkeit von den äußeren Einflüssen markiert, die sich dann mit wachsender Reife weiter in Richtung Autonomie entfaltet. Denn zu den im Kind „angelegten“ Eigenschaften bzw. Erlebens- und Verhaltenstendenzen kommen dann ja „bewusste“ Entscheidungen, die wiederum dazu führen, dass weitere – potentiell prägende – Erfahrungen entweder gemacht oder nicht gemacht werden

So bildet sich dann also eine Persönlichkeit doch zum größten Teil selbst?

Bei solchen Überlegungen kommt es sehr darauf an, wie genau man die Sache betrachtet. Nimmt man die Lupe (oder gar das Mikroskop) zur Hand, lässt sich ja jedes „spontane“, „autonome“ oder „innengesteuerte“ Verhalten (ebenso wie zugrundliegende innere biologische Prozesse) auf vorangegangene Wirkfaktoren zurückführen – seien es nun bestimmte angeborene Hirnstrukturen, eingefahrene Erregungskreisläufe, Erinnerungen, Lernerfahrungen oder der aktuelle Hormon- bzw. Neurotransmitter-Haushalt. Jedes Verhalten hat eine Geschichte, jeder körperliche, psychische oder kognitive Zustand ist das Ergebnis von dem, was vorher war – eine Sekunde oder sieben Jahre.

Natürlich treffen Menschen in jedem Alter Entscheidungen, zunehmend auch bewusste Entscheidungen. Aber sie tun es auf der Grundlage von all dem, was sie bis zum jeweiligen Moment im Zusammenspiel zwischen ihrer biologischen Ausstattung und den Umgebungsbedingungen geworden sind.

Dabei ist entscheidend: Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Kontrolle über die Einfluss-Faktoren!

Kein Verhalten, keine Entscheidung kann sich aus dieser Kette von bestimmenden Vorbedingungen lösen: Auch eine Entscheidung, die vermeintlich „gegen“ eine familiäre Prägung gefällt wird („ich werde niemals ein Leben wie mein Vater führen“), hat eine Geschichte; auch sie fällt nicht unabhängig von vorangegangen Einflüssen.

Resümee

Für die anstehenden gesellschaftlichen Themen (s. WELTGESTALTUNG) ist vor allem die Frage entscheidend, in welchem Ausmaß man seine Ichwerdung selbst (mit)gestalten kann. In dem Maße, in dem man der Menschwerden kann, der man werden will – und in dem man tatsächlich Wollen kann, so ein Mensch zu werden, dem gesellschaftliche Chancen offenstehen – in dem Maße kann das Individuum für seine Persönlichkeit auch verantwortlich gemacht werden. Was dann bestimmte Konsequenzen nach sich zieht…

Die üblichen Antworten darauf machen es sich leicht, indem sie von einem Mischung ausgehen: eine Portion Zufall (Glück oder Pech bei Anlage und Umwelt) und eine Portion eigene autonome Gestaltung.

Das Problem ist nur: Es gibt keine Möglichkeit, den tatsächlichen Umfang der vorgeprägten bzw. festgelegten Anteile unseres ICHs zu messen und dadurch in ihrer Bedeutung zu begrenzen. Die Überzeugung, da müsse es doch einen gewissen Bereich der Eigensteuerung geben, beruht letztlich auf traditionellem „gesunden Volksempfinden“ und dem Blick in die eigene Psyche (die ebenfalls die bekannten Konzepte widerspiegelt).

Hier kommt dann das Prinzip des „Bewusstseinskäfigs“ ins Spiel: die prinzipielle Beschränktheit der Perspektivübernahme. Dieser Aspekt ist so grundsätzlich, das ihm ein eigenes Kapitel gewidmet ist.

Auf die Ausgangsfrage kann es – auf dem Hintergrund des humanwissenschaftlichen Erkenntnisstandes – nur eine Antwort geben: Wir selber bilden und gestalten unser ICH jedenfalls nicht – weil es „uns“ jenseits der uns prägenden externen Einflüsse gar nicht gäbe.

Zum Weiterdenken

Welche Rolle hat die Idee vom „selbst gestalteten“ ICH in Ihrem Leben gespielt? Fühlt es sich so an, als ob Sie Ihre Persönlichkeit aktiv entwickelt hätten?

Wie wichtig ist für Sie die Idee, dass Sie zu der Person werden konnten (oder eben nicht), die in Ihnen „angelegt“ war? Wären Sie auch unter anderen Umständen zu einem sehr ähnlichen ICH geworden?

Vorläufer-Themen

Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?

Lüftet die Hirnforschung bald die letzten Geheimnisse über das menschliche Bewusstsein? Haben wir ein Gehirn oder sind wir unser Gehirn? Bleibt das Bewusstsein ein ewiges Geheimnis?

Parallel-Themen

Macht die Fähigkeit zu autonomen Entscheidungen uns als Menschen aus – oder ist das Gefühl der freien Entscheidung eher eine Illusion? Wie lässt sich das Bild der Wissenschaft mit der Alltags-Intuition verbinden?

Was sind die entscheidenden Einflussfaktoren für unseren Lebensweg? Haben wir unser Schicksal selbst in der Hand? Besteht letztlich alles nur aus Zufällen?

Nachfolge-Themen

Zu welchen Schlussfolgerungen hinsichtlich der modernen wissenschaftlichen Erklärung der Welt kann man kommen?

Welche Bedeutung hat das individuelle Sein und wohlergehen im Vergleich mit den Interessen der Gemeinschaft?

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante YouTube-Videos

Ein Quarks-Video über Persönlichkeit

Locker und unterhaltsam gemacht. Beleuchtet grundlegende Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung. Ein guter Einstieg.

arte-Reihe „42“: Über das „ICH“

Eine interessante Dokumentation über verschiedene Aspekte der Selbstwahrnehmung und des Selbstbewusstseins.

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Ichwerdung: Die Vorstellungen über die grundlegenden Einflüsse, die die Entwicklung unserer Persönlichkeit prägen.

- Weltverstehen: Der Prozess oder Bereich des Verstehens der Welt und ihrer Phänomene.

- Lebenslenkung: Die Faktoren, die den Verlauf eines Lebensweges bestimmen.

- Willensfreiheit: Die Fähigkeit, bewusste und nicht vollständig determinierte Entscheidungen zu treffen.

- Weltgestaltung: Das bewusste Beeinflussen und Gestalten der Welt, oft im gesellschaftlichen Kontext. Hier: Der zentrale Teil dieses Projekts.

- Epigenetische Faktoren: Biologische Prozesse, die die Aktivierung von Genen beeinflussen und selbst auf Umwelteinflüsse reagieren können.

- Big-5-Dimensionen: Die fünf Hauptdimensionen der Persönlichkeit in der psychologischen Forschung (Neurotizismus, Verträglichkeit, Offenheit, Extraversion, Gewissenshaftigkeit).

- Temperament: Angeborene oder früh entwickelte Verhaltens- und emotionale Muster.

- Frühe Entwicklung: Die Entwicklungsphase während der Schwangerschaft und frühen Kindheit, die prägende Einflüsse auf spätere Entwicklung hat.

- Neuronale Systeme: Strukturen und Netzwerke im Gehirn, die für bestimmte Funktionen wie Stress, Erregung oder Belohnung zuständig sind.

- Familiäre Sozialisation: Die Einflüsse der familiären Beziehungen und Erziehung auf die Persönlichkeitsentwicklung.

- Risikofaktoren: Bedingungen oder Umstände, die die Wahrscheinlichkeit negativer Entwicklungsergebnisse erhöhen.

- Bindungsentwicklung: Der Prozess des Aufbaus emotionaler Bindungen, insbesondere in der frühen Kindheit.

- Selbststeuerungsinstanzen: Psychische Mechanismen, die der Regulation des eigenen Verhaltens dienen.

- Kompensatorische externe Einflüsse: Positive Einflüsse aus der Umwelt, die negative frühere Einflüsse ausgleichen können.

- Bewusstseinskäfig: Das Prinzip der prinzipiellen Beschränktheit der Perspektivübernahme.

- Menschenbilder: Vorstellungen über den Wesenskern und die Stellung des Menschen.

- Determinismus: Die Vorstellung, dass alle Ereignisse alternativlos durch vorherige Ereignisse bestimmt sind.

- Zufall: Ereignis ohne erkennbare Ursache oder Gesetzmäßigkeit (in der Alltagsprache).

- Quantenphysik: Physik auf atomarer und subatomarer Ebene.

- Welterklärung: Verstehen und Erklären der Welt, oft naturwissenschaftlich. Hier: Der erste große Bereich dieses Projekts.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Was versteht der Text unter dem Begriff „Ichwerdung“?

- Welche grundlegenden Einflüsse auf die Persönlichkeitsentwicklung werden im Text als weitgehend genetisch geprägt betrachtet?

- Welchen Widerspruch stellt der Text bezüglich der Forschungsergebnisse zur frühen Entwicklung fest?

- Welche Themen werden typischerweise in der Sozialisationsforschung im Zusammenhang mit familiären Einflüssen untersucht?

- Wie beschreibt der Text die kumulativen Effekte von förderlichen und einschränkenden Einflüssen auf die Persönlichkeitsentwicklung?

- Inwiefern wird im Text das Verhalten von Säuglingen als Ausdruck einer frühen „Selbstgestaltung“ interpretiert?

- Wie argumentiert der Text dagegen, dass spätere „bewusste“ Entscheidungen eine vollständige Unabhängigkeit von äußeren Einflüssen markieren?

- Warum ist die Frage des Ausmaßes der Selbstgestaltung der Ichwerdung laut Text entscheidend für gesellschaftliche Themen?

- Welche Schwierigkeit nennt der Text bezüglich der üblichen Antworten auf die Frage der Ichwerdung, die von einer Mischung aus Zufall und eigener Gestaltung ausgehen?

- Welches Prinzip kommt laut Text im Zusammenhang mit der Beschränktheit der Perspektivübernahme ins Spiel?

Kommentare zu dieser Seite

(Nur sachliche und respektvolle Kommentare werden angezeigt. Noch lieber wäre mir ein Betrag zu meinem Forum.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben).

Schreibe einen Kommentar