Der Rote Faden

Wir befinden uns im Bereich WELTERKLÄRUNG, mitten in der Erkundung des naturwissenschaftlichen Weltbildes und beschäftigen uns mit dessen Grundannahmen.

Über kurz oder lang stößt man – insbesondere im Bereich der Physik – auf das sehr prinzipielle Thema des „Determinismus“: Wenn man unser Universum als Ort betrachtet, in dem jedes Ereignis das eindeutige und zwingende Ergebnis allgemeiner Naturgesetze ist, stellt sich irgendwann die Frage, ob es in dieser Ursache-Wirkungs-Kette überhaupt eine Lücke geben könnte.

Am besten lassen Sie sich im Kapitel über „Weltbilder“ auf die Frage des Determinismus vorbereiten. Verbindungen gibt es auch zum Kap. „Wissenschaft“ und „Willensfreiheit„

Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

Determinismus und Kausalität

Vorlesen lassen

Was zuerst auffällt: Die Konzepte von Kausalität und Determinismus sind so grundsätzlich, dass sie nicht nur wissenschaftlich, sondern auch philosophisch intensiv diskutiert werden.

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

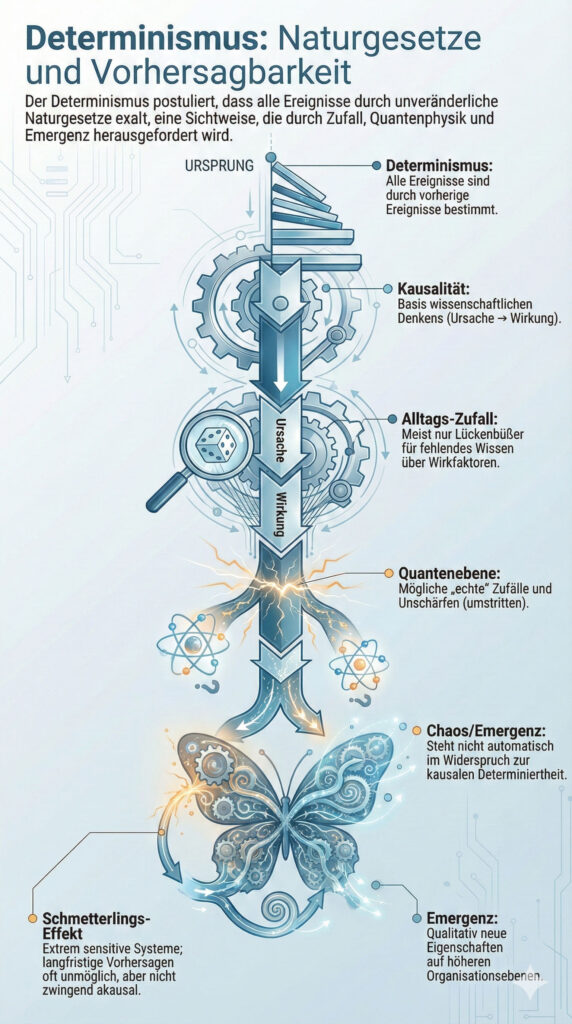

Während Kausalität ganz allgemein den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung eines beliebigen Ereignisses beschreibt und als Basis wissenschaftlichen Denkens kaum umstritten ist, geht das Prinzip des Determinismus deutlich darüber hinaus: Es postuliert, dass alle Ereignisse durch vorherige Ereignisse bestimmt sind – in Übereinstimmung mit den unveränderlichen Naturgesetzen. Da es in diesem Modell keinen Zufall geben könnte, wären in einem deterministischen Universum der Zustand aller Dinge zu jedem Zeitpunkt exakt vorhersagbar, wenn man nur alle relevanten Informationen hätte. Eine solche Sichtweise der Dinge wird oft auch als „kausale Geschlossenheit“ der physikalischen Welt bezeichnet.

Und hier wird es dann gleich interessant: Je weiter wir uns im Bereich der unbelebten Welt auf die Prinzipien von Kausalität und Determinismus einlassen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Konzepte auch für biologische Systeme und damit letztlich auch für menschliches Verhalten eine Bedeutung haben. Oder umgekehrt: Sähen wir schon in der physikalischen Weltbetrachtung Raum für Zufälle, Chaos oder unerklärbare Kräfte, dann wäre bei der Betrachtung komplexer lebender Systeme wohl kaum noch Raum für einen strengen Determinismus.

Um die Sache noch etwas komplizierter zu machen: Es gibt unterschiedliche Spielarten des Determinismus. Sie unterscheiden sich insbesondere dahingehend, ob sie die Besonderheiten komplexer (bzw. lebender) Systeme berücksichtigen und damit das Prinzip des Reduktionismus hinter sich lassen. In unserem kleinen Selbsttest kamen Sie damit in Berührung.

Zunächst kann man festhalten: Ein extremer (also ganz konsequenter) Determinismus ist ziemlich unplausibel; es ist ganz schön anstrengend, ihn durchzuhalten.

In seiner vollen Ausprägung würde er nämlich postulieren, dass in dem Moment des Inkrafttretens der Naturgesetze (also einige Millisekunden nach der Singularität des Urknalls) schon alternativlos feststand, dass ich jetzt gerade hier diese Tasten auf meiner Laptop-Tastatur drücke und Sie jetzt gerade diese Worte auf einem Trägermedium (Papier oder Screen) lesen. Wenn diese Aussage stimmen würde, müssten natürlich auch alle dazwischenliegenden Ereignisse – also sowohl die erste Bildung von Materie-Strukturen vor ca. 13 Milliarden Jahren bis hin zu Ihrer Geburt und meinem heutigen Gesundheitszustand – in einer ununterbrochenen Kausalkette verbunden sein. Das würde natürlich den Meteoriten einschließen, der vor ca. 65 Millionen Jahren das Ende der Dinosaurier einläutete und jede einzelne Migrations-Entscheidungen unserer frühmenschlichen Vorfahren usw.

Die meisten Menschen würden solche Gedankenkonstruktionen wohl intuitiv ablehnen und auf Zufälle oder die Chaos-Theorie verweisen.

Was ist eigentlich Zufall?

Fangen wir mal mit dem Zufall an und verbleiben wir in der physikalischen Welt (die mögliche Determiniertheit des Menschen wird weiter unten Thema):

Nahezu alles, was wir in unserem alltäglichen Sprachgebrauch dem Zufall zuschreiben, ist zweifellos ein Teil einer geschlossenen Kausalkette. Das bedeutet: Würden wir die (vollständigen und genauen) Ausgangsbedingungen vor einem Ereignis kennen und ebenfalls alle momentan einwirkenden Kräfte (mitsamt ihren Wechselwirkungen), so wäre das vermeintlich zufällige Geschehen (also z.B. das Ergebnis eines Münzwurfs) zu 100% erklärt.

Das trifft für jeden Autounfall („was für ein glücklicher Zufall, dass wir den Baum um wenige Zentimeter verfehlt haben“) genauso zu wie auf das gleichzeitige Reißen beider Bremszüge bei einer Bergabfahrt mit dem Fahrrad („das war eindeutig Schicksal“). Ja, wir haben viele Namen für Ereignisse, die wir eher unwahrscheinlich finden. Aber: Prinzipiell lassen sich alle wirkenden Kräfte in bekannte Gleichungen einfügen und das entstandene Ergebnis ist plötzlich das einzig mögliche!

Der Begriff „Zufall“ ist meist so etwas ein Lückenbüßer: Wir benutzen ihn, wenn es aussichtslos oder zu aufwendig erscheint, alle Wirkfaktoren, alle an der Kausalkette beteiligten Elemente, zu erfassen oder gar zu messen. Wir bezeichnen damit auch vermeintlich unwahrscheinliche Begebenheiten – und vergessen dabei, wie oft unwahrscheinliche Dinge (wie ein Lottogewinn) auch tatsächlich nicht passieren. Sie passieren nämlich genau so oft bzw. selten, wie es ihrer Wahrscheinlichkeit (die im Prinzip – wie ein Flugzeugabsturz – berechenbar wäre) entspricht.

Der Punkt mit dem Zufall geht also zunächst ziemlich eindeutig an das Team „Determinismus“.

Und die Quanten?

Der Sieg wäre allerdings noch eindeutiger, wenn es da nicht diese sperrige Quantenphysik gäbe (die schon Einstein geärgert hat). Wirklich ernst zu nehmende Leute (wie z.B. der Nobelpreisträger des Jahres 2022, Anton Zeilinger) sind nach jahrzehntelanger Forschung davon überzeugt, dass es im Bereich der Teilchenphysik so etwas wie „echte“ Zufälle gibt, also Phänomene oder Zustände die prinzipiell nicht vorhersagbar oder berechenbar sind. Allerdings ist umstritten, ob bzw. wie weit solche exotischen Vorgänge auf subatomarer Ebene (z.B. sog. Quantensprünge) eine Bedeutung für die Kausalität von Ereignissen in unserer Alltagswelt haben. Obwohl wir von technischen Gerätschaften umgeben sind, die auf Prinzipien der Quantenmechanik beruhen (Laser, Halbleiter, Smartphones, MRT), ist weiter davon auszugehen, dass unsere „normale“ gegenständliche Umwelt nach den (eindeutig deterministischen) Prinzipien der klassischen Physik funktioniert. Sogar innerhalb der Quantenphysik gibt es eine Auseinandersetzung um die Frage, ob es nicht zukünftig auch deterministische Interpretationen geben könnte.

Darüber hinaus setzt die Quantenphysik ja bekannter Weise die Berechenbarkeit unserer Welt keineswegs außer Kraft: Selbst wenn es auf mikroskopischer Ebene Bereiche gibt, in der nur Wahrscheinlichkeitsaussagen möglich sind, können auf dieser Grundlage mit Hilfe der Gleichungen der Quantenmechanik exakte Vorhersagen erstellt werden.

Das Zwischenergebnis könnte also lauten: Viel weniger Zufall, als man intuitiv denkt – aber der Determinismus und die exakte Vorhersagbarkeit auf Mini-Teilchen-Ebene haben selbst in physikalischen Welt wegen der festgestellten Unschärfen und Zufallseffekte offenbar gewisse Grenzen.

Aber die Chaos-Theorie….

Mit der Chaos-Theorie werden wir schneller fertig. Die meisten kennen den Begriff wohl im Zusammenhang mit dem „Schmetterlings-Effekt“, bei dem angeblich der Flügelschlag eines Schmetterlings letztlich einen weit entfernten Tornado auslösen könnte.

Das Konzept soll die inhärente Unvorhersehbarkeit und Sensitivität komplexer Systeme gegenüber geringfügigen Veränderungen in ihren Anfangsbedingungen verdeutlichen. Nun ist die Komplexität und die Wechselwirkung auch von minimalsten Wirkfaktoren nicht automatisch ein Argument gegen eine innewohnende zwingende Kausalität. Insbesondere spielt hier die Unterscheidung zwischen „Vorhersagbarkeit“ und „kausaler Determiniertheit“ eine Rolle: Auch chaotische Systeme verhalten sich nämlich keineswegs völlig „regellos“ und beinhalten jede Menge nachvollziehbarer (kausal verbundener) Einzelschritte; allerdings sind langfristige Vorhersagen oft tatsächlich nicht möglich – auch wegen der Komplexität von Wechselwirkungen zwischen Einzelfaktoren.

Insgesamt könnte man – mit genug Daten und Wissen um die Zusammenhänge – die Chaos-Theorie als Determinismus-Killer wohl ähnlich entzaubern wie den banalen Zufall.

Vergesst nicht die Emergenz!

Wie im Kapitel über Wissenschaft schon angesprochen, hat sich das Prinzip der Emergenz als Gegenspieler eines deterministischen Reduktionismus etabliert: Wenn auf höheren Organisationsebenen die Materie auf einmal qualitativ neue Eigenschaften aufweist, die den Einzelbausteinen ganz offensichtlich nicht innewohnen – hat sich dann die Sache mit der Determiniertheit nicht erledigt?

Als Beispiele für Emergenz werden so unterschiedliche Phänomene genannt wie Nässe, Wetter, Bewusstsein, Ameisen-Staaten oder gesellschaftliche Entwicklungen.

Zunächst sollte man den Emergenzbegriff nicht überstrapazieren: Nicht jedes Phänomen, das erst durch Zusammenspiel gleichartiger oder unterschiedlicher Elemente sichtbar wird, bedarf einer zusätzlichen Erklärung. Häufig sind sie unmittelbar von den chemischen Eigenschaften der Moleküle ableitbar und – wie das Phänomen der Nässe – auch eindeutig vorhersehbar.

Spannender sind unvorhersehbare qualitative Entwicklungen, die auf komplexeren Interaktionseffekten beruhen. Hier stellt sich dann die Frage, ob die Unmöglichkeit der exakten Vorhersage auch die Kausalität bzw. Determiniertheit aufhebt.

Festzuhalten wäre erstmal, dass ja die physikalischen Eigenschaften der Ausgangselemente nicht verändert oder beliebig wird: Jede Emergenz setzt ja das Zusammenspiel genau der Einzelbausteine mit genau den Eigenschaften und den Interaktionsoptionen voraus. Auch widersprechen die emergenten Phänomene ja nicht den bekannten Naturgesetzen, sondern beruhen auf ihnen.

Das Prinzip der Determiniertheit wäre erst dann durchbrochen – so lässt sich argumentieren -, wenn absolut (!) gleiche Ausgangsbedingungen, auf die absolut gleiche Kräfte (Einflüsse) wirken, zu unterschiedlichen (emergenten) Ergebnissen führen würden. Diese Logik wäre unabhängig davon stichhaltig, dass die emergenten Phänomene selbst überraschend und nicht vorhersehbar sein können. Eindeutige Beispiele dafür scheint es aber nicht zu geben.

Zumindest auf der makroskopischen Ebene bringt man mit der vermeintlichen Trumpfkarte Emergenz den Stich nicht nach Hause.

Und der Sieger heißt…

Trotz der überragenden Bedeutung und der überzeugenden inneren Logik des deterministischen physikalischen Weltbildes, lassen sich kleine Risse im System auf Quantenebene finden. Aber selbst ca. 100 Jahre nach dem Quantenschock ist in der physikalischer Forschung und Theoriebildung der Grundsatzstreit über den Determinismus noch nicht endgültig entschieden.

Dabei geht es in erster Linie um das Prinzip: Denn Unschärfen bei der lückenlosen Erfassung aller Wirkfaktoren und bei der Messung aller Variablen und ihrer Wechselwirkungen sind in der komplexen Realität praktisch nie zu vermeiden. Aber beweist das ein Versagen der Naturgesetze?

Vielleicht hilft ja die berühmte „Weltformel“ weiter, die – so hofft die theoretische Physik – demnächst alle physikalischen Phänomene in einem Modell vereinigen kann.

Für unsere weiteren – eher biologischen, psychologischen, gesellschaftlichen und politischen – Betrachtungen ist die sehr abstrakte Frage der Determiniertheit aller physikalischen Prozesse eher zweitrangig. Die wirklich spannende und relevante Frage der Autonomie von biologischen Systemen und der menschlichen Willensfreiheit wird meist nicht auf der Ebene von Zufallseffekten auf Quantenebene diskutiert (obwohl auch das versucht wird).

Diese für das Menschenbild und die WELTGESTALTUNG relevante Auseinandersetzung verfolgen wir in den u.g. Nachfolge-Themen weiter – natürlich insbesondere mit dem Dauerbrenner „Willensfreiheit„.

Zum Weiterdenken

Hat die Frage des Determinismus für Sie jemals eine Rolle gespielt? Haben sie sich schonmal in Bezug auf Ihr eigenes Leben gefragt, ob wirklich alles eine Ursache hat und deshalb alles genau so kommen musste?

Wäre es für Sie ein Schock, wenn der Determinismus plötzlich eindeutig bewiesen würde? Wäre Ihnen so eine Welt unheimlich?

Wie wichtig ist für sie das Prinzip des Zufalls? Gibt es wirklich „echte“ Zufälle?

Vorläufer-Themen

Welche grundlegenden Vorstellungen gibt es von unserer Welt und unserem Universum? Wo kommt alles her und wie hängt alles zusammen?

Parallel-Themen

Wie funktioniert Wissenschaft? Warum hat sie so eine einzigartige Bedeutung für die WELTERKÄRUNG? Wie groß sind Risiken und Missbrauchsgefahr?

Nachfolge-Themen

Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?

Lüftet die Hirnforschung bald die letzten Geheimnisse über das menschliche Bewusstsein? Haben wir ein Gehirn oder sind wir unser Gehirn? Bleibt das Bewusstsein ein ewiges Geheimnis?

Macht die Fähigkeit zu autonomen Entscheidungen uns als Menschen aus – oder ist das Gefühl der freien Entscheidung eher eine Illusion? Wie lässt sich das Bild der Wissenschaft mit der Alltags-Intuition verbinden?

Wie entsteht aus den biologischen Vorgaben und den unzähligen inneren und äußeren Einflussfaktoren eine individuelle Persönlichkeit?

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante YouTube-Videos

Einführung in den Determinismus I

Ein nettes Erklär-Video auf Abi-Niveau.

Nützlich zur Begriffsklärung, anschaulich gemacht.

Einführung in den Determinismus II

Ein ähnliches Video, dass einige Aspekte noch systematischer erklärt.

Auch ein guter Einstieg. (8 min.)

Einführung in den Determinismus III

Eine sehr gut strukturierte, kritische Auseinandersetzung mit dem Thema. Die möglichen Schwächen eines strengen Determinismus werden herausgearbeitet – ohne dass eine sinnvolle Gegenposition genannt oder begründet wird.

Sabine HOSSENFELDER beim SRF

Eine bekannte deutsche Physikerin vertritt einen ziemlich radikalen Determinismus. Der Dialog reicht von den Quantenmechaniken bis hin zu einer Diskussion über deterministische versus zufällige Ereignisse in der Zukunft, und die wichtige Rolle von Beobachtern in der physikalischen Realität.

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Welterklärung: Der Prozess oder Bereich des Verstehens und Erklärens der Welt und ihrer Phänomene, oft im naturwissenschaftlichen Kontext.

- Naturwissenschaftliches Weltbild: Eine Sichtweise der Welt, die auf den Prinzipien und Methoden der Naturwissenschaften basiert und davon ausgeht, dass die Welt durch allgemeine Gesetze beschreibbar und erklärbar ist.

- Determinismus: Das Prinzip, das postuliert, dass alle Ereignisse durch vorherige Ereignisse und die Naturgesetze alternativlos bestimmt sind, so dass keine andere Entwicklung möglich ist.

- Kausalität: Der allgemeine Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, bei dem ein Ereignis (die Ursache) ein anderes Ereignis (die Wirkung) hervorruft.

- Kausale Geschlossenheit: Die Vorstellung, dass die physikalische Welt ein in sich geschlossenes System ist, in dem alle Ereignisse kausal miteinander verbunden sind und es keine externen oder unerklärbaren Einflüsse gibt.

- Reduktionismus: Der Ansatz, komplexe Phänomene oder Systeme auf ihre grundlegenden Bestandteile und deren Eigenschaften zu reduzieren, um sie zu verstehen.

- Zufall: In der alltäglichen Sprache ein Ereignis, das ohne erkennbare Ursache oder Gesetzmässigkeit eintritt; in der wissenschaftlichen Betrachtung oft das Ergebnis komplexer, nicht vollständig erfassbarer Kausalketten oder (in bestimmten Interpretationen der Quantenphysik) ein prinzipiell unvorhersehbares Ereignis.

- Quantenphysik: Ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den Eigenschaften und dem Verhalten von Materie und Energie auf atomarer und subatomarer Ebene beschäftigt.

- Quantensprünge: Diskrete und unvorhersagbare Übergänge eines Quantensystems von einem Energiezustand in einen anderen.

- Chaos-Theorie: Ein Teilgebiet der Mathematik und Physik, das sich mit dem Verhalten komplexer, nichtlinearer dynamischer Systeme beschäftigt, die stark auf geringfügige Änderungen der Anfangsbedingungen reagieren.

- Schmetterlings-Effekt: Ein populäres Beispiel aus der Chaos-Theorie, das verdeutlichen soll, wie kleine Ursachen grosse, unvorhersehbare Wirkungen in komplexen Systemen haben können.

- Emergenz: Das Auftreten neuer, qualitativer Eigenschaften oder Verhaltensweisen auf einer höheren Organisationsebene eines Systems, die sich nicht einfach aus den Eigenschaften der einzelnen Bestandteile ableiten lassen.

- Willensfreiheit: Die Fähigkeit einer Person, bewusste Entscheidungen zu treffen und Handlungen auszuführen, die nicht vollständig durch vorherige Ereignisse oder physikalische Gesetze bestimmt sind.

- Weltgestaltung: Der Prozess oder Bereich des bewussten Beeinflussens und Gestaltens der Welt, oft im gesellschaftlichen, politischen oder ethischen Kontext.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Was ist der grundlegende Unterschied zwischen Kausalität und Determinismus?

- Warum wird ein extremer Determinismus als unplausibel bezeichnet?

- Wie wird der Begriff „Zufall“ in der alltäglichen Sprache oft verwendet, und wie unterscheidet sich die wissenschaftliche Sichtweise davon?

- Welche Rolle spielt die Quantenphysik in der Diskussion um den Determinismus?

- Was besagt die Chaos-Theorie und inwiefern ist sie relevant für die Determinismus-Diskussion?

- Was versteht man unter Emergenz und wie wird sie als Argument gegen den Determinismus genutzt?

- Warum argumentiert der Text, dass Emergenz den Determinismus nicht zwangsläufig widerlegt?

- Warum ist die Frage des Determinismus auf physikalischer Ebene für die Betrachtung biologischer und menschlicher Systeme eher zweitrangig?

- Welche grundlegenden Konzepte sollten vor der Beschäftigung mit dem Determinismus verstanden werden?

- In welchem Bereich der Welterklärung stößt man laut Text insbesondere auf das Thema Determinismus?

Kommentare zu dieser Seite

(Nur sachliche und respektvolle Kommentare werden angezeigt. Noch lieber wäre mir ein Betrag zu meinem Forum.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben).

Schreibe einen Kommentar