Der Rote Faden

Wir befinden uns im Abschluss-Kapitel unser Betrachtungen, in dem der Blick nach vorne gerichtet werden soll. Nach der Auseinandersetzung mit verschiedenen Zukunftsszenarien stellt sich hier die abschließende Frage, ob und wie man all diese Herausforderungen und Risiken überhaupt emotional bewältigen kann.

Die Perspektive wird hier also von der Welt auf den Betrachter, also auf uns, verlagert: Was können wir tun, damit wir selbst als verletzliche und beschränkte Wesen nicht unter die Räder kommen.

Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

Vorlesen lassen

Ist es überhaupt erlaubt, angesichts der zahlreichen existentiellen Bedrohungen für unseren Planeten bzw. für unsere Gattung an so etwas Banales wie unsere psychische Befindlichkeit zu denken?

Selbstverständlich!

Niemandem wäre damit geholfen, wenn wir alle in Verzweiflung oder Depression verfallen würden – und das würde sogar für den Fall gelten, dass es tatsächlich keine realistischen Aussichten mehr für einen Fortschritt oder gar die große Rettung geben würde.

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

Es ist auch schlichtweg pragmatisch, wenn wir für eine möglichst stabile psychische Verfassung bei uns und unseren Liebsten sorgen: Warum sollten wir in der verbleibenden Zeit mehr als unvermeidbar leiden? Warum sollten wir auf die verbleibenden Möglichkeiten von Lebensfreude verzichten? Warum sollten wir die letzten Optionen von Einflussnahme auf unser Nahumfeld vorzeitig aus den Händen geben?

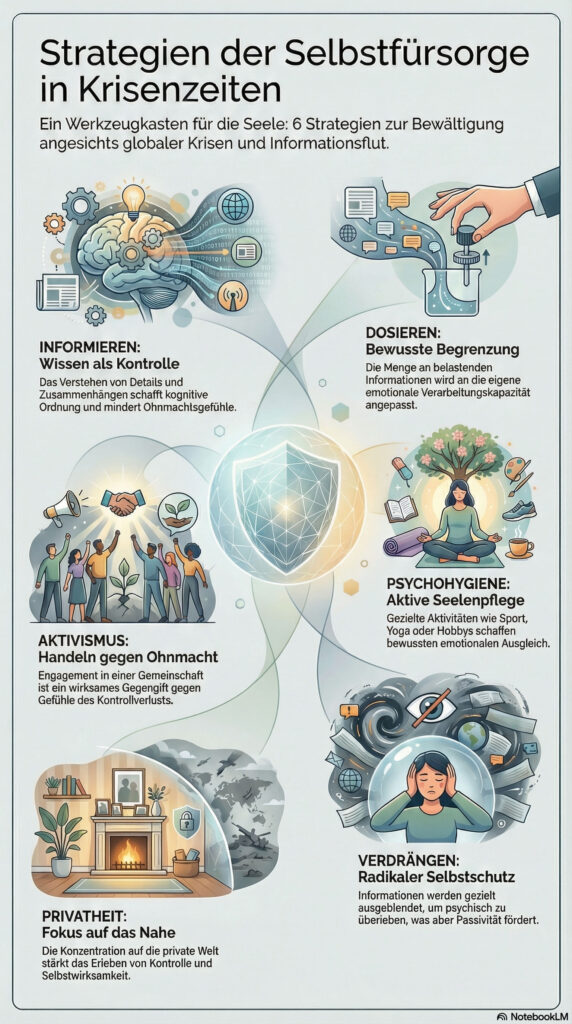

Schauen wir uns noch einmal die Selbstfürsorge-Strategien aus unserem Test an:

Informieren

Es scheint zunächst paradox zu sein, sich zum Zwecke der eigenen Stabilisierung auch noch in einem besonderen Maße den bedrohlichen Informationen über all die Menschheitsprobleme auszusetzen. Ist es nicht gerade dieser unaufhörliche Informationsstrom, der uns das Gefühl der Überforderung und des Ausgeliefertseins beschert?

Das kann man sicher so sehen (und erleben).

Aber für manche Menschen fühlt es sich tatsächlich anders an: Sie erleben Informiertheit als ein Form von Kontrolle. Genau über Details und Zusammenhänge Bescheid zu wissen, schafft zumindest auf kognitiver Ebene eine Ordnung, eine Struktur. Zusätzliches Wissen ermöglicht feine Differenzierungen, in denen auch kleinere Unterschiede sichtbar werden. Statt einem diffusen Nebel werden einzelne Konturen sichtbar, die ein oder andere Vorhersage erscheint möglich. Verstehen und Mitdenken fühlt sich anders an als passive Fremdbestimmung.

Wenn auch eine echte Selbstwirksamkeit auf der Ebene der realen Ereignisse nicht erreicht werden kann, so kann das kompetente Erfassen der Lage doch eine gewisse Befriedigung erzeugen. Vielleicht ist das Kontrollgefühl durch Wissen letztlich eine Illusion – aber hier geht es gerade um die subjektive Seite.

Möglicherweise steckt in der unstillbaren Informationssuche aber auch eine Spur Hoffnung: Vielleicht kommt ja in der vierten Nachrichtensendung des Tages endlich die Meldung, dass doch die „richtige“ Seite gewonnen hat oder ein schädliches Gesetz abgewendet werden konnte. Vielleicht konnte sich der Vertreter der „eigenen“ Linie in einer Talkshow besonders gut darstellen? Vielleicht wendet es ich in einem winzigen Punkt ein wenig zum Guten….

Dosieren

Das Ausmaß der Konfrontation mit bedrohlichen Themen bzw. Informationen mengen- bzw. zeitmäßig zu begrenzen, ist wohl für die meisten Menschen eine vertraute Strategie des Selbstschutzes. Man passt also die Menge der potentiell belastenden Informationen an die eigenen (emotionalen) Verarbeitungskapazitäten an. Das hat u.a. auch den Vorteil, dass man hier flexibel persönliche Problemsituationen oder schlichtweg seine Tagesform berücksichtigen kann.

Insgesamt scheint das also ein ziemlich sinnvoller und pragmatischer Alltagsschutz zu sein.

Verdrängen

Hier sind wir sozusagen auf im gegenüberliegenden Pol dieser Mengen-Dimension gelandet: Statt alle Informationskanäle weit zu öffnen („informieren“), schließen wir hier die Tore ganz radikal. Wir stecken den Kopf in den Sand!

Diese Strategie der Selbstfürsorge drückt nicht automatisch auch eine Gleichgültigkeit gegenüber den Problemen der Welt aus. Theoretisch könnte es sogar genau andersherum liegen: Gerade weil ich bestimmte Entwicklungen als so unerträglich empfinde, bleibt mir subjektiv nur die totale Abschottung, um psychisch zu überleben.

Allerdings ist das Verdrängen (oder Verleugnen) doch mit einer gewissen Hilflosigkeit und einem Rückzug verbunden: Man verzichtet auf Informationen und damit auch auf die Möglichkeiten, Zusammenhänge zu verstehen, mit anderen im Austausch zu sein oder einzelne Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Passivität ist das Motto; die Selbstregulation durch Nichtwissen hat einen Preis.

Privatheit

Die Konzentration auf die eigene kleine private Welt lässt sich mit den Strategien „Dosieren“ und „Verdrängen“ kombinieren. Im Mittelpunkt steht die Entscheidung, die eigene Aufmerksamkeit auf einen Lebensbereich zu fokussieren, der (weitgehend) außerhalb der großen, globalen Weltprobleme steht. Das reduziert nicht nur die belastende Konfrontation mit unkalkulierbaren Bedrohungen, sondern schafft potentiell wohltuende Kontroll- und Selbstwirksamkeitserfahrungen. Denn im Bereich privater Lebensumstände und vertrauter Beziehungen haben wir durch unser ganz persönliches Verhalten Einfluss: Wir können Konflikte vermeiden oder lösen, können selbst stärkende und beglückende Situationen schaffen und die alltäglichen Bedingungen auf unsere Bedürfnisse zuschneiden.

Ein solcher „Rückzug ins Private“ hatte schon früher bei Menschen, denen der gesellschaftliche Fortschritt sehr am Herzen lag, einen eher schlechten Ruf. Böte sich doch eine solche Haltung besonders für die privilegierten Kreise an, deren private Welt gleichzeitig eine heile Welt wäre – die dann blind machen würde, für die Nöte anderer.

Doch es kommt wohl – auch hier – stark auf das Ausmaß an: Warum sollten nicht auch Personen, die sich in externen Bereichen engagiert für Werte und Ziele einsetzen, die Entlastung und Stärkung in ihren vertrauten Kreisen nutzen?

Aktivismus

Das aktive Kämpfen für gesellschaftliche oder politische Ziele wird in der Regel nicht unter der Überschrift „Selbstfürsorge“ abgehandelt. Das ist auch verständlich, denn die Grundmotivation ist sicherlich eine andere.

Aber zweifellos sind Aktivität und Engagement ein wirkungsvolles Mittel gegen Gefühle von Kontrollverlust und Ohnmacht – sie sind geradezu das optimal Gegengift!

Positiv wirkt sich nicht nur aus, dass man den drohenden Entwicklungen etwas Konkretes entgegensetzt; gut fühlt sich auch an, dass dies fast immer in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter passiert. Erlebte Solidarität ist für viele Menschen ein zuverlässiger Stimmungsaufheller – was z.B. in vielen Demonstrationszügen beobachtet werden kann.

Natürlich gibt es auch einen verbissenen, negativistischen oder destruktiven Aktivismus: der trägt ganz sicher nicht zur eigenen emotionalen Stabilisierung bei.

Psychohygiene

Dieser (auch als Kapitel-Überschrift geeignete) Begriff soll hier jene Strategien der Selbstfürsorge umfassen, in denen bestimmte Aktivitäten geplant und gezielt zum Einsatz kommen, um emotionale bzw. psychischen Ausgleich und Stabilität zu erlangen. Gemeint sind also sowohl hilfreiche alltäglich Verhaltensweisen (z.B. Sport, Musikhören, Tanzen, Musizieren, kreative Hobbies), als auch Routinen, die von vorneherein auf eine bestimmte psychische Wirkung hin entwickelt wurden, wie Yoga, Meditation oder unterschiedliche therapeutische Techniken.

Viele Menschen sorgen auf diese Weise schon lange Zeit für sich nutzen solche Techniken jetzt auch als Schutz vor einer seelischen Überforderung durch negative Zukunftsvisionen.

Ein explizites Beispiel für den Zusammenhang zwischen einem konkreten Bedrohungsszenario (dem Klimawandel) und der „Pflege“ des eigenen Geistes (und damit auch der Psyche) gibt der Philosoph Thomas METZINGER in seinem Buch „Bewusstseinskultur„: Er schlägt u.a. vor, schon im Rahmen der Schulbildung mit einer systematischen Meditationspraxis zu beginnen, um mehr Einfluss auf die eigene innere Welt entwickeln zu können.

Resümee

Letztlich kann natürlich jede Gewohnheit, jedes Verhalten mit einem entspannenden, ablenkenden bzw. stärkenden oder aktivierenden Effekt zur Selbstfürsorge genutzt werden. Allerdings sollten Methoden ausgenommen bleiben, die selbst mit risikoreichen oder langfristig schädigenden Folgen verbunden sein könnten (z.B. Rauschmittel).

Eine wissenschaftliche bzw. experimentelle Haltung kann man eben durchaus auch sich selbst und seinem Wohlbefinden gegenüber einnehmen: Man sollte sich einfach aufmerksam beobachten, was einem gut tut. Dann kann man durch kleine Veränderung von Bedingungen die Sache noch optimieren: Nach welcher Abendroutine schlafe ich besonders tief und erholsam? Einfach mal 3 Wochen lang ein Protokoll führen…

So hilft eine eine systematische und empirische Suche nach Erkenntnis nicht nur beim Verstehen und Erklären der großen Weltzusammenhänge, sondern auch bei der Selbstfürsorge in schwierigen Zeiten – in denen wir nun mal leben. Damit retten wir zwar nicht die Welt – aber das Niveau des „Gesamt-Wohlbefindens“ der Menschheit hat sich ein winziges bisschen erhöht. Und am nächsten Tag haben wir bessere Chancen, unsere Mitmenschen damit anzustecken.

Da sage noch jemand, der rationale Umgang mit der Welt sei technokratisch, kalt und inhuman..

Zum Weiterdenken

Was ist Ihre bevorzugte Strategie zur Selbstfürsorge? Können Sie sich einer der aufgeführten Wege zuordnen?

Wie stark fühlen Sie sich persönlich belastet durch die großen und drängenden Menschheits-Herausforderungen? Oder liegen Ihre Aufgaben eher in der Bewältigung der Alltagsabläufe?

Finden Sie manchmal das ganze Klagen über unsere Krisen und Belastungen übertrieben – angesichts der Nöte, die Menschen in früheren Zeiten oder in anderen Teilen der Welt durchleiden mussten/müssen?

Darf man es sich überhaupt gut gehen lassen, wenn es soviel Leid und Ungerechtigkeit auf der Welt gibt? Wann beginnt das Sorgen um sich selbst unsozial zu werden?

Vorläufer-Themen

Was sind die globalen Trends, die sich für die nächsten 10 – 20 Jahre abzeichnen?

Nachfolge-Themen

Kann man die Kernbotschaft dieses Web-Projektes wirklich in ein paar kurzen Abschnitten zusammenfassen?

Auch das soll versucht werden.

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante YouTube-Videos

Thomas METZINGER über „Bewusstseinskultur“

Der Philosoph und Neurowissenschaftler hat sich Gedanken gemacht, wie wir psychisch gesund bleiben können – angesichts der bedrohlichen Zukunftsaussichten. Meditation spielt eine große Rolle.

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Selbstfürsorge: Maßnahmen und Verhaltensweisen, die eine Person bewusst ergreift, um ihre eigene körperliche, emotionale und psychische Gesundheit und Stabilität zu erhalten oder zu verbessern.

- Existenzielle Bedrohungen: Ernsthafte Gefahren, die das Überleben der Menschheit oder des Planeten als Ganzes bedrohen, wie z.B. der Klimawandel oder globale Konflikte.

- Dosieren (Strategie): Die Menge und Zeit der Konfrontation mit belastenden Informationen begrenzen und an die eigenen Verarbeitungskapazitäten anpassen.

- Verdrängen (Strategie): Belastende Informationen und Probleme bewusst oder unbewusst ignorieren oder ablehnen, oft als radikaler Selbstschutz.

- Privatheit (Strategie): Die Konzentration der eigenen Aufmerksamkeit und Energie auf die eigene kleine private Welt und vertraute Beziehungen, um Kontroll- und Selbstwirksamkeitserfahrungen zu sammeln.

- Aktivismus (Strategie): Das aktive Engagement und Kämpfen für gesellschaftliche oder politische Ziele, oft als Mittel gegen Gefühle von Kontrollverlust und Ohnmacht.

- Psychohygiene (Strategie): Geplante und gezielte Aktivitäten (wie Sport, Hobbys, Meditation) zur Erlangung von emotionalem und psychischem Ausgleich und Stabilität.

- Selbstwirksamkeit: Die Überzeugung einer Person, dass sie in der Lage ist, bestimmte Aufgaben zu bewältigen oder ein erwünschtes Ergebnis zu erzielen; das Gefühl, Einfluss nehmen zu können.

- Empirische Suche nach Erkenntnis: Ein systematischer Ansatz, bei dem Wissen und Verständnis durch Beobachtung, Erfahrung und Datensammlung gewonnen werden. Im Kontext der Selbstfürsorge bedeutet dies, sich selbst aufmerksam zu beobachten, was einem gut tut.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Warum ist es laut Text trotz existenzieller Bedrohungen für den Planeten erlaubt, an die eigene psychische Befindlichkeit zu denken?

- Wie kann Informiertheit über globale Probleme paradoxerweise als Form von Kontrolle erlebt werden?

- Was ist der Hauptvorteil der Strategie „Dosieren“ im Umgang mit bedrohlichen Informationen?

- Was bedeutet die Strategie „Verdrängen“ im Kontext der Selbstfürsorge, und was ist ihr möglicher Nachteil?

- Wie kann die Konzentration auf die „Privatheit“ zur Selbstfürsorge beitragen, und welche potenzielle Kritik wird dazu erwähnt?

- Warum wird Aktivismus nicht primär als Selbstfürsorgestrategie betrachtet, obwohl er wirkungsvoll sein kann?

- Welche positive Wirkung hat Aktivismus über das konkrete Entgegentreten von Bedrohungen hinaus?

- Was versteht der Text unter „Psychohygiene“ als Selbstfürsorgestrategie?

- Welchen Vorschlag zur „Pflege“ des eigenen Geistes im Zusammenhang mit dem Klimawandel erwähnt der Text?

- Was ist das grundlegende Resümee des Textes bezüglich Selbstfürsorge und Verhaltensweisen?

Kommentare zu dieser Seite

Ihre Meinung interessiert mich sehr! Angezeigt werden allerdings nur sachliche und respektvolle Kommentare.

Vielleicht möchten Sie alternativ im Weltverstehen-Forum diskutieren?

Gerne können Sie dort mit Ihrem Beitrag auch ein neues Thema eröffnen.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben.

Schreibe einen Kommentar