Der Rote Faden

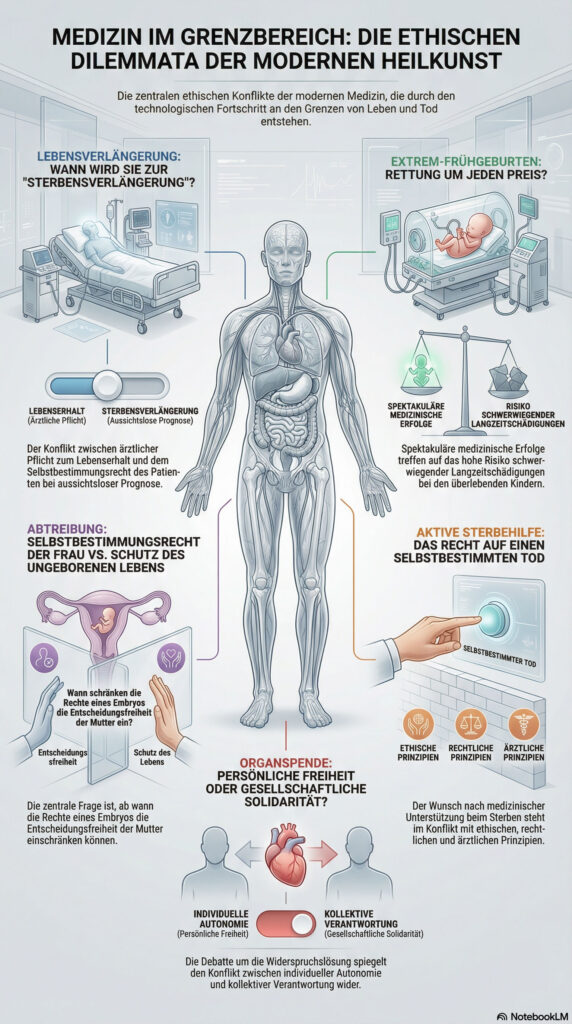

Im Umgang mit Krankheit, Verletzlichkeit, Endlichkeit und Tod spiegeln sich sowohl die Grundzüge eines Weltverständnisses, als auch grundlegende gesellschaftliche Werthaltungen. Insbesondere im Grenzbereich zwischen Leben und Tod treffen atemberaubende wissenschaftliche Innovationen auf sehr basale moralische Prinzipien – was immer wieder zu Spannungen führt.

Am Beispiel einiger sensibler Konfliktfelder soll das in diesem Kapitel betrachtet werden. Dabei sollen die in diesem Projekt herausgearbeiteten Aspekte eines modernen Menschenbildes auch auf diese hochkontroverse Thematik versuchsweise angewendet werden (was sicher nicht ohne Widerspruch bleiben wird…).

Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

Vorlesen lassen

Im Bereich der Medizin geht es sehr schnell um existenzielle Fragen – im wahrsten Sinne des Wortes. Die innere Dynamik wird vor alles durch die enormen Fortschritte in der medizinischen Forschung auf der einen und in der Medizintechnik auf der anderen Seite vorangetrieben. So wird auf zellulärer Ebene in hochkomplexe Steuerungs-Prozesse eingegriffen (und so ganz neue Impfstoffe entwickelt), so werden individuelle DNA-Analysen für angepasste Medikation genutzt und mit Hilfe von KI-gesteuerten OP-Robotern eine Gehirnchirurgie betrieben, die über die handwerklichen Möglichkeiten selbst der erfahrensten Spezialisten hinausreicht.

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

Gesellschaftliche Gestaltungsfragen betreffen einerseits den Einsatz von Ressourcen: Wieviel Prozent des Bruttoinhaltsproduktes darf das Gesundheitssystem insgesamt kosten? Wie soll die Verteilung zwischen Grundlagenforschung, der Bekämpfung der großen Volkskrankheiten oder der Perfektion der High-Tech-Apparate-Medizin aussehen?

Gestritten wird auch über die relative Bedeutung von Prävention, öffentlicher Gesundheitsbildung und Eigenverantwortung der (potentiellen) Patienten.

Die eigentlichen Aufreger-Themen betreffen aber die Zonen des Übergangs zwischen Leben und Tod: Wann fängt (schützenswertes) Leben an, wann hört es auf? Sind alle Maßnahmen zur Lebenserhaltung/-verlängerung am Anfang bzw. Ende des Lebens sinnvoll, vertretbar, wirklich human?

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Themen unseres Eingangs-Tests – um dann im abschließenden Resümee eine zusammenfassende Bewertung zu versuchen:

Lebensverlängerung

Hier geht es nicht um die grundsätzliche Verlängerung der menschlichen Lebensspanne (hierzu finden sich Überlegungen im Kap. Transhumanismus). Gemeint sind vielmehr die (aufwendigen und extrem kostspieligen) intensivmedizinischen Maßnahmen bei fortgeschrittenen Krankheitsbildern ohne eine realistische Heilungsperspektive. In solchen Fällen steht die Frage im Raum, bis zu welchem Punkt es gerechtfertigt erscheint, dem (sicher) bevorstehenden Tod durch zusätzliche Interventionen noch ein paar Tage oder Wochen abzuringen. Ginge man allein vom klassischen ärztlichen Selbstverständnis aus, gäbe es zur Lebensverlängerung kaum eine Alternative. Allerdings würde man bei einer solchen prinzipiellen Haltung unberücksichtigt lassen, dass der medizinische Fortschritt ja die Grenzen des (theoretisch) Machbaren permanent in Extrembereiche verschiebt, an die bei der Formulierung des Hippokratischen Eids noch niemand auch nur denken konnte.

Ein naheliegender Ausweg aus dem Dilemma bietet sich an und wird auch zunehmend genutzt: die Selbstbestimmung des Patienten. Für den Fall, dass man im Ernstfall nicht mehr entscheidungsfähig ist, kann In entsprechenden Verfügungen differenziert festgelegt werden, bei welchen Ausgangslagen man welchen Behandlungen zustimmt – oder eben nicht.

Allerdings löst diese Regelung nicht die allgemeine Frage, welche Maßnahmen zur Lebensverlängerung (manche nennen diese Phase auch auch „Sterbensverlängerung“) überhaupt vorgehalten bzw. angeboten werden. Natürlich spielen dabei nicht zuletzt auch Ressourcen eine Rolle.

Frühgeburten

Auch am anderen Ende des Lebens ergeben sich Abgrenzungsfragen.

Im Bereich der sog. Neonatologie haben sich in den letzten Jahrzehnten spektukuläre Erfolge bei der Rettung und Versorgung auch von extremen Frühgeburten ergeben. Zur Zeit (2025) liegt die medizinische Überlebensgrenze bei ca. 22 Wochen; ab der 28. Schwangerschaftswoche

geht man von einer Überlebenschance von ca. 90% und einer Abnahme des Risikos für schwerwiegende Langfrist-Schädigungen aus.

Kontrovers wird diskutiert, ob im Grenzbereich der immer aufwendigere Einsatz intensivmedizinischer Techniken wirklich erstrebenswert ist – zumal die weitere Entwicklung der (eher wenigen) überlebenden Kinder fast immer schwer beeinträchtigt bleibt.

Wessen Interessen werden bei bei dem Kampf um jede weitere Woche tatsächlich vertreten? Geht es um den Kinderwunsch der Mütter/Eltern? Um das Lebensrecht des Kindes? Oder vielleicht um den die permanente Steigerung von Machbarkeits-Idealen in einer hochgerüsteten Apparate-Medizin – mit nur wenig Sensibilität für die Konsequenzen?

Abtreibung

Bleiben wir im Bereich des ungeborenen Lebens – allerdings mit einer ganz anderen Perspektive:

Ab wann ist ein Embryo ein schützenswertes, mit individueller „Würde“ ausgestattetes menschliches Leben, dessen Rechte auch das Selbstbestimmungsrecht der (potentiellen) Mutter einschränken kann?

Helfen hier wissenschaftliche Antworten auf die Empfindungs-, Leidens- oder (autonomen) Lebensfähigkeit der Leibesfrucht? Welche Befunde gibt es zu den langfristigen psychischen Folgen einer abgebrochenen Schwangerschaft oder einer ungewollten Mutterschaft? Werden durch restriktive Regelungen wirklich die erhofften Ziele (weniger Abrüche) erreicht? Gibt es überhaupt einen Versuch, das Schicksal ungewollter Kinder zu untersuchen?

Exemplarisch für Forschungen zu der letzten Frage soll hier das Ergebnis einer PERPLEXITY-Anfrage (DeepResearch, März 2025) auszugsweise zitiert werden:

„Die Entwicklung von Kindern, die von ihren Müttern nicht gewollt wurden und nur deshalb geboren wurden, weil ein Schwangerschaftsabbruch aus verschiedenen Gründen nicht möglich war, zeigt laut verschiedener Studien signifikante Besonderheiten und häufig problematische Verläufe. Die verfügbaren Forschungsergebnisse zeichnen ein besorgniserregendes Bild der körperlichen, kognitiven und psychosozialen Entwicklung dieser Kinder, die offenbar unter der ungewollten Existenz in vielerlei Hinsicht leiden.„

Es wird wohl deutlich, dass wissenschaftliche Befunde auch in solchen sensiblen Bereichen dazu beitragen können, die Ausgestaltung gesellschaftlicher Regeln auf einer rationale und faktenorientierte Basis aufzubauen.

Sterbehilfe

Doch zurück zum Prinzip der Selbstbestimmung am Ende des Lebens. Auch hier können sehr schnell die Grenzen verschwimmen: Aus dem Recht, bestimmte Behandlungen zur Lebensverlängerung abzulehnen, leiten immer mehr Menschen die Erwartung ab, dass sie nicht nur über die aktive Begrenzung ihres Daseins autonom entscheiden können, sondern dabei auch die entsprechende medizinische Betreuung erhalten. Diskutiert wird dies meist unter der Überschrift: „aktive Sterbehilfe“; die Positionen sind hochkontrovers.

In den medizinethischen Diskussionen spielen – als Argumente gegen die uneingeschränkte Selbstbestimmung – vor allem folgende Aspekte eine Rolle:

– die Berücksichtigung von Depressionen (oder anderen psychischen Störungen) bei der Bewertung von Entscheidungen,

– der Schutz vor übereilten Spontanentscheidungen durch Beratungspflicht und/oder verbindliche zeitliche Fristen,

– der „Nachweis“ nachvollziehbarer Gründe für den Todes-Wunsch,

– mögliche Altersgrenzen (im Sinne eines Mindestalters),

– die (potentiellen) Gewissenskonflikte von Medizinern bzw. deren Gebundenheit an religiöse Normen, ärztliche Prinzipien oder berufsständische Regelungen,

– die Verantwortung der Sterbewilligen gegenüber ihrem sozialen Umfeld.

Organspende

Auch in dem Konflikt um die Regelung der (postmortalen) Organspende spiegeln sich grundsätzliche Werthaltungen bzw. Aspekte von unterschiedlichen Menschenbildern. Am leichtesten zu identifizieren ist wohl der Konflikt zwischen individueller Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Verantwortung. Zwar wird von keiner Seite die (juristische) Verpflichtung zur Organspende propagiert; die sog. Widerspruchslösung würde aber die Bereitschaft zum Spenden als Regelfall definieren. Für viele Menschen wäre damit ein Angriff auf persönliche Freiheitsrechte verbunden – was insbesondere dann zu erwarten wäre, wenn Individualismus, Autonomie und andere libertäre Werte im Vordergrund stehen.

Eine gewisse Dynamik bekommen Gespräche mit diesen Personen erfahrungsgemäß dann, wenn eine Verbindung zwischen dem Anspruch auf ein Spenderorgan und der eigenen Spendebereitschaft vorgeschlagen wird…

Selbstbeteiligung

Auch beim letzten Punkt dieser Liste geht es um das Spannungsfeld zwischen Individuum und Kollektiv – diesmal in Form der Gemeinschaft der Krankenversicherten.

Genau genommen müssten Vertreter eines Menschenbildes, in dem Autonomie und Eigenverantwortung im Vordergrund steht, Regelungen begrüßen, die z.B. höhere Versicherungskosten bei gesundheitsschädlicher Lebensführung oder risikoreichen Sportarten vorsehen. Vermutlich würden aber genau diese Personen sich die Einmischung in ihre persönliche Lebensführung verbitten.

Resümee

Welchen Beitrag leistet die Diskussion über ethische Fragen in der Medizin hinsichtlich der Grundfragestellung dieses Projekts? Etwas genauer gefragt: Lassen sich aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Überlegungen zu grundsätzlichen moralischen Prinzipien Antworten auf die Konflikte rund um die (meist) existenziellen Bereiche von Leben, Krankheit und Tod ableiten)? Trifft das auch auf die an vielen Stellen formulierten Aspekte eines rational-empirischen Menschenbildes zu?

Vermutlich könnte man sich relativ problemlos auf einen ersten Aspekt einigen: Alle hier diskutierten Fragestellungen erlauben wissenschaftliche Analysen ihrer Ausgangsannahmen („ein 3 Wochen alter Embryo erlebt Schmerz“, „jeder Todeswunsch beruht auf einer klinischen Depression“) bzw. ihrer behaupteten Konsequenzen („die Widerspruchslösung bei der Organspende wäre politisch nicht durchsetzbar“, „die Berücksichtigung individuellen Gesundheitsverhaltens führt zu einem Überwachungsstaat“).

Mit den Methoden der Naturwissenschaften, der empirischen Sozialforschung bzw. mit der Auswertung von Erfahrungen in anderen Ländern wären verlässliche Entscheidungsgrundlagen erreichbar.

Diffiziler wären sicherlich Abwägungen, die sich auf die Grenzen des Bildes vom autonomen und mündigen Individuum beziehen, dessen vermeintlich unbegrenzten Lebensrechte u.a. durch die Einmaligkeit seines tief verborgenen Wesenskerns begründet wird.

Noch prinzipieller wären Überlegungen zu bewerten, die sich mit der radikalen Unbedingtheit bzw. Absolutheit der Menschenwürde auseinandersetzen und diese in (relativierenden) Bezug zu oft willkürlichen Ressourcenverteilungen und den biologischen Zufälligkeiten und Graubereichen menschlichen Lebens setzen (Zwei Beispiele: die Intensivversorgung eines extremen Frühchens kostet ein Vermögen; der Bruchteil dieser Summe für eine Impfkampagne steht im gleichen Land nicht zur Verfügung; das spontane Ende einer Schwangerschaft in den ersten Wochen ist – biologisch gesehen – kein ungewöhnlicher Prozess; ein geplanter Abbruch zum gleichen Zeitpunkt führt zu extrem aufgeladenen Konflikten).

Unvermeidbare Widersprüche zwischen absoluten Prinzipien und realen Begrenztheiten werden gerne verschwiegen – möglicherweise mit dem ehrenwerten Grund, die geradezu als „heilig“ definierten Grundsätze zu bewahren.

Zu Fragen wäre, ob eine rationale und aufgeklärte Gesellschaft nicht auch einen offeneren Umgang mit diesen Grenzfragen aushalten könnte – vielleicht könnte sie sogar davon profitieren.

Ein Schweigen lässt jedenfalls denjenigen einen Raum, die in jedem Abwägen gleich den Angriff auf unverrückbare Prinzipien sehen. So wird dann z.B. jede Form von pränataler (oder präimplantativer) Diagnostik sofort als „Angriff auf das Lebensrecht von Behinderten“ verurteilt, jede Frage nach dem sinnvollen Einsatz von Ressourcen als Relativierung der Menschenwürde.

Zum Weiterdenken

Darf man auch im Grenzbereich zwischen Leben und Tod nach rationalen Kriterien abwägen? Sollte über die Verteilung von Ressourcen auch öffentlich gesprochen werden?

Ist jedes menschliche Leben – unabhängig von Empfindungs- und Leidensfähigkeit – durch das Prinzip der Menschenwürde geschützt? Welche Ausnahmen und Grenzen wären denkbar? Oder ist schon das darüber Denken und Sprechen verwerflich?

Wie weit muss dem Prinzip „Wehret den Anfängen“ Rechnung getragen werden – gerade angesichts unserer geschichtlichen Bürde?

Vorläufer-Themen

Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?

Wie kommt Moral in unsere Welt? Gibt es eine objektive und allgemeingültige Moral? Auf welche Prinzipien könnte man sich über alle Kulturen hinweg einigen?

Nachfolge-Themen

Wie lassen sich die in dieser Abhandlung abgeleiteten Prinzipien der WELTGESTALTUNG zusammenfassend beschreiben?

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante Videos

Erklär-Video von BOE zu „Medizinethik“

Systematisch wird die Thematik erklärt und gleichzeitig in bunten Folien aufgebaut. Die Stimme ist ein wenig nervig und monoton, aber der Informationsgehalt ist tatsächlich hoch.

Tier- und Medizinethik aus Sicht von Peter SINGER

In diesem Erklär-Video geht es um die sehr umstrittene These von SINGER, dass ethische Prinzipien sich nicht nach der Gattung (Tier/Mensch), sondern nach dem Grad der (Selbst)Bewusstheit ausrichten sollte.

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Lebensverlängerung: Im Text spezifisch gemeint sind aufwendige und kostspielige intensivmedizinische Maßnahmen bei fortgeschrittenen Krankheitsbildern ohne realistische Heilungsperspektive.

- Intensivmedizinische Maßnahmen: Medizinische Behandlungen, die auf eine sehr hohe Überwachung und Unterstützung lebenswichtiger Funktionen ausgerichtet sind, oft mit hohem personellen und technischem Aufwand verbunden.

- Selbstbestimmung (des Patienten): Das Recht und die Fähigkeit eines Patienten, autonome Entscheidungen über medizinische Behandlungen zu treffen, insbesondere auch durch vorausverfügte Regelungen für den Fall der Entscheidungsunfähigkeit.

- Sterbensverlängerung: Eine kritische Bezeichnung für die Phase am Ende des Lebens, in der medizinische Maßnahmen den Zeitpunkt des Todes hinausschieben, aber keine Heilung mehr ermöglichen.

- Neonatologie: Ein Teilgebiet der Medizin, das sich mit der Versorgung von Neugeborenen beschäftigt, insbesondere von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen.

- Frühgeburten: Die Geburt eines Kindes vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche.

- Embryo: In der Biologie die frühe Entwicklungsstufe eines Organismus, beim Menschen die Zeit von der Befruchtung bis zum Ende der achten Schwangerschaftswoche.

- Sterbehilfe: Handlungen oder Unterlassungen, die das Sterben eines unheilbar kranken Menschen erleichtern oder beschleunigen sollen; wird oft in „aktive“ und „passive“ Sterbehilfe sowie „Beihilfe zum Suizid“ unterschieden. Im Text primär diskutiert als „aktive Sterbehilfe“.

- Aktive Sterbehilfe: Die gezielte Verabreichung eines tödlichen Mittels durch einen Arzt oder eine andere Person auf Wunsch des Patienten, um dessen Leben zu beenden.

- Organspende: Die Übertragung von Organen oder Geweben von einem Spender auf einen Empfänger, um dessen Leben zu retten oder seine Gesundheit zu verbessern; im Text primär postmortale Organspende thematisiert.

- Widerspruchslösung (Organspende): Ein Modell der Organspende, bei dem eine Person als Spender gilt, sofern sie dem nicht zu Lebzeiten widersprochen hat.

- Selbstbeteiligung (im Gesundheitssystem): Die finanzielle Beteiligung von Patienten an den Kosten ihrer medizinischen Versorgung, z.B. durch Zuzahlungen oder höhere Versicherungsbeiträge bei bestimmten Verhaltensweisen.

- Pränatale Diagnostik: Medizinische Verfahren zur Untersuchung des ungeborenen Kindes während der Schwangerschaft auf mögliche Krankheiten oder Fehlbildungen.

- Präimplantative Diagnostik (PID): Genetische Untersuchung von Embryonen, die im Rahmen einer künstlichen Befruchtung (In-vitro-Fertilisation) entstanden sind, vor deren Einsetzung in die Gebärmutter.

- Menschenwürde: Ein fundamentales ethisches und rechtliches Prinzip, das jedem Menschen einen intrinsischen Wert zuschreibt, unabhängig von seinen Eigenschaften oder Fähigkeiten. Im Text als absolutes Prinzip diskutiert, das im Konflikt mit realen Begrenztheiten stehen kann.

- Rational-empirisches Menschenbild: Ein Menschenbild, das auf Vernunft und Erfahrung basiert und davon ausgeht, dass der Mensch die Welt und sich selbst durch wissenschaftliche Methoden verstehen kann.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Was spiegeln laut Text der Umgang mit Krankheit, Verletzlichkeit, Endlichkeit und Tod wider?

- Warum führen wissenschaftliche Innovationen und basale moralische Prinzipien im Grenzbereich zwischen Leben und Tod oft zu Spannungen?

- Welche zwei Hauptbereiche treiben laut Text die innere Dynamik in der Medizin voran?

- Nennen Sie zwei Beispiele für hochtechnologische Anwendungen in der modernen Medizin, die im Text erwähnt werden.

- Welche gesellschaftlichen Gestaltungsfragen im Bereich der Medizin werden im Text genannt?

- Worum geht es bei der im Text diskutierten „Lebensverlängerung“?

- Was wird als naheliegender Ausweg aus dem Dilemma der Lebensverlängerung bei fehlender Heilungsperspektive genannt?

- Welche Kontroverse wird im Bereich der Frühgeburten diskutiert, insbesondere im Grenzbereich der Überlebensfähigkeit?

- Ab welchem Punkt wird im Text bei der Diskussion über Abtreibung die Frage nach schützenswertem menschlichem Leben aufgeworfen?

- Welche zwei grundlegenden Werthaltungen oder Aspekte von Menschenbildern spiegeln sich laut Text im Konflikt um die Organspende wider?

Kommentare zu dieser Seite

Ihre Meinung interessiert mich sehr! Angezeigt werden allerdings nur sachliche und respektvolle Kommentare.

Vielleicht möchten Sie alternativ im Weltverstehen-Forum diskutieren?

Gerne können Sie dort mit Ihrem Beitrag auch ein neues Thema eröffnen.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben.

Schreibe einen Kommentar