Der Rote Faden

Wir erkunden an dieser Stelle ausführlich die Methoden des WELTERKLÄRENS innerhalb eines rational-empirischen Blicks auf unsere Welt.

Natürlich sind es die Wissenschaften, insbesondere die Naturwissenschaften, die durch ihr systematisches Vorgehen und die permanente Selbstüberprüfung immer wieder neue Erkenntnisse generieren und diese in immer ausgefeiltere Technologien umsetzen.

Eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Weltbildern und den Möglichkeiten der Erkenntnis wäre eine gute Vorbereitung auf dieses Kapitel.

Dieser allgemeinen Betrachtung zur Wissenschaft folgen dann weitere Kapitel, die sich auf die Erkenntnisse über den Menschen konzentrieren. Dabei wird auf einzelne Wissenschafts-Disziplinen ausführlich eingegangen (die Links finden Sie am Ende dieser Seite).

Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

(Hinweis: Dieses Thema wird an anderer Stelle wesentlich ausführlicher und detaillierter abgehandelt)

Vorlesen lassen

Die Wissenschaft, insbesondere die Naturwissenschaft, ist ein systematischer Prozess, der durch methodisches Vorgehen und eine permanente Selbstüberprüfung fortlaufend neue Erkenntnisse generiert. Sie bildet die Grundlage für die Entwicklung immer fortschrittlicherer Technologien und prägt unser modernes Weltverständnis. Die historischen Wurzeln dieses rational-empirischen Zugangs zur Welt lassen sich bis in die griechische Antike zurückverfolgen. Bereits Aristoteles legte den Grundstein, indem er den hohen Wert von Beobachtung und logischem Denken für die Untersuchung von Naturphänomenen betonte und damit die Vorläufer moderner wissenschaftlicher Methoden etablierte.

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

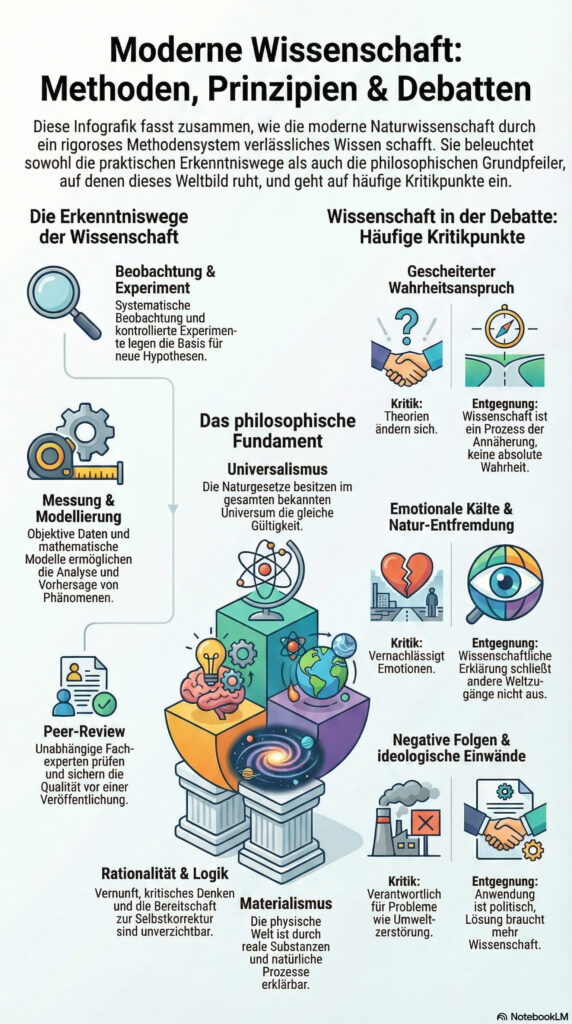

Die Erkenntniswege der modernen Naturwissenschaft

Die Stärke und Glaubwürdigkeit der modernen Naturwissenschaft beruht nicht auf unfehlbaren Genies, sondern auf einem rigorosen und transparenten Methodensystem. Dieses System dient als entscheidender Filter, der objektive, nachprüfbare Erkenntnisse von subjektiven Überzeugungen trennt und so das Fundament für verlässliches Wissen schafft.

Die zentralen Erkenntniswege der modernen Naturwissenschaft lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Beobachtung: Die systematische und sorgfältige Beobachtung von Phänomenen ist die Grundlage zur Identifizierung von Mustern, Zusammenhängen und Regelmäßigkeiten in der natürlichen Welt.

- Experiment: Durch die gezielte Manipulation von Variablen unter kontrollierten Bedingungen ermöglicht das Experiment die Untersuchung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen und die empirische Überprüfung von Hypothesen.

- Messung: Die Quantifizierung von Phänomenen mittels präziser Messinstrumente und -techniken erzeugt objektive, empirische Daten, die für die Analyse und den Vergleich unerlässlich sind.

- Mathematische Modellierung: Die Anwendung mathematischer Gleichungen und Modelle dient der Beschreibung, Analyse und Vorhersage komplexer Phänomene und der Entwicklung theoretischer Konzepte.

- Induktion und Deduktion: Diese beiden komplementären Denkweisen sind zentral für die Theoriebildung. Die Induktion schließt von spezifischen Beobachtungen auf allgemeine Prinzipien, während die Deduktion spezifische Vorhersagen aus allgemeinen Theorien ableitet.

- Peer-Review: Dieser Prozess der sozialen Qualitätskontrolle sichert die Zuverlässigkeit von Forschungsergebnissen. Unabhängige Fachexperten überprüfen Methodik, Schlussfolgerungen sowie die Einbindung in den bisherigen Wissensstand und die theoretische Einbettung einer Arbeit, bevor diese veröffentlicht wird. So wird gewährleistet, dass Wissen nicht an einzelne Autoritäten gebunden ist.

Ein entscheidender Aspekt des wissenschaftlichen Arbeitens ist der bewusste Ausschluss alternativer Erkenntnisquellen. Innere Erleuchtungen, heilige Texte, Prophezeiungen, Weisheiten indigener Völker oder die Aussagen selbsternannter Autoritäten – alles, was sich einer rationalen, wiederholbaren und durch Dritte überprüfbaren Analyse entzieht, wird methodisch ausgeklammert. Diese strikte methodische Fokussierung wurzelt in einem Set philosophischer Grundannahmen, die das wissenschaftliche Weltbild erst definieren.

Grundannahmen des wissenschaftlichen Weltbildes

Über die reine Methodik hinaus stützt sich das wissenschaftliche Weltbild auf ein Fundament philosophischer Grundannahmen, die den Rahmen für das Denken und Forschen abstecken. Diese Prinzipien treten besonders klar in der Physik zutage, die als Basis-Disziplin die grundlegenden Konstanten des Universums von subatomaren Teilchen bis hin zu kosmischen Strukturen untersucht.

Rationalität und Logik Die „Vernunft“ ist die unverzichtbare Grundlage für wissenschaftliches Denken. Sie umfasst mehr als nur instrumentelle Intelligenz zur Problemlösung; sie schließt kritisches Hinterfragen, die Bereitschaft zur Selbstkorrektur auf Basis von Beweisen und das Bilden übergreifender Erklärungszusammenhänge mit ein. Irrationalität und Wissenschaft sind unvereinbar, da wissenschaftlicher Fortschritt auf der Akzeptanz logischer Gesetze und empirischer Daten beruht.

Materialismus Das wissenschaftliche Weltbild geht fundamental davon aus, dass die physische Welt durch reale Substanzen und natürliche Prozesse erklärbar ist. Phänomene, die sich einer potenziellen Beobachtung und Messung entziehen, wie eine nicht an Materie gebundene geistige Kraft, haben in dieser Sichtweise grundsätzlich keinen Platz. Dies bedeutet jedoch keine dogmatische Enge: Die theoretische Physik entwickelt abstrakte Modelle (z. B. zur Stringtheorie), die sich dem Alltagsverstand entziehen. Zudem gibt es durchaus einzelne Physiker, die nicht-materielle Aspekte der Realität für denkbar halten, und komplexe Phänomene wie das Bewusstsein stellen den rein materialistischen Ansatz vor Herausforderungen.

Naturgesetze Eine der größten Leistungen der Physik ist die Beschreibung des komplexen Weltgeschehens durch einige wenige, mathematisch darstellbare Regelmäßigkeiten. Diese Naturgesetze beschreiben das Verhalten der Materie und ermöglichen Vorhersagen über ihre Interaktionen. Ihre Existenz ist ein Eckpfeiler des physikalischen Weltbildes, auch wenn die Suche nach einer allumfassenden „Weltformel“, die Quantenmechanik und Relativitätstheorie vereint, noch andauert.

Universalismus Dieses Prinzip postuliert, dass die Naturgesetze im gesamten bekannten Universum Gültigkeit haben. Diese Annahme basiert auf der logischen Konsequenz eines gemeinsamen Ursprungs im Urknall, wodurch die grundlegenden physikalischen Konstanten überall dieselben sein müssen. Astronomische Beobachtungen bestätigen diese Universalität immer wieder, selbst in den entferntesten Galaxien.

Reduktionismus vs. Emergenz Innerhalb der Wissenschaft existiert eine zentrale Debatte über den besten Weg zum Verständnis komplexer Phänomene. Der Reduktionismus vertritt den Ansatz, Systeme durch die Untersuchung ihrer kleinsten Bestandteile zu verstehen. Die Gegenposition der Emergenz argumentiert, dass komplexe Systeme Eigenschaften aufweisen, die sich nicht allein aus der Summe ihrer Teile ableiten lassen. Nach diesem Prinzip – oft zusammengefasst als „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“ – entstehen auf höheren Organisationsebenen neue Phänomene. Entscheidend ist hierbei, dass es sich um nicht-triviale Eigenschaften handelt; das Verhalten eines Kuchenteigs etwa ist aus den chemischen Eigenschaften seiner Zutaten lückenlos ableitbar und kein Beispiel für Emergenz. Das Konzept ist keine mystische Kraft: Emergenz setzt die Teilchenphysik nicht außer Kraft, sondern fügt eine weitere, durch Struktur und Dynamik gebildete Ebene hinzu. Diese Debatte ist insbesondere für das Verständnis hochkomplexer Systeme wie des Klimas oder des menschlichen Gehirns von großer Relevanz.

Während diese internen Prinzipien und Debatten das Fundament der Wissenschaft bilden, wird ihre Geltung und gesellschaftliche Rolle von außen fundamental in Frage gestellt.

Kritik und Widerstände an der Wissenschaft

Trotz ihrer unübersehbaren Erfolge ist die Wissenschaft keineswegs unumstritten. Sie ist aus verschiedenen Quellen teils grundsätzlicher Kritik ausgesetzt, die von methodischen Vorbehalten bis hin zu ideologischen Ablehnungen reicht.

Gescheiterter Wahrheitsanspruch Ein häufiger Vorwurf lautet, dass die Wissenschaft keinen Wahrheitsanspruch erheben könne, da sich Theorien im Laufe der Zeit als falsch erwiesen hätten und es oft Uneinigkeit unter Forschern gebe. Dieser Kritik liegt jedoch ein Missverständnis zugrunde: Die Wissenschaft erhebt keinen Anspruch auf absolute, endgültige Wahrheit. Sie ist vielmehr ein sich selbst korrigierender Prozess der schrittweisen Annäherung an die Realität, bei dem neue, empirisch gestützte Befunde bestehende Theorien revidieren. Der wissenschaftliche Diskurs und Streit sind dabei kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck des dynamischen Ringens um die bestmögliche Erklärung.

Emotionale Kälte Kritiker werfen der Wissenschaft vor, eine kalte, technokratische und rein rationale Haltung zu vertreten, die emotionale und intuitive Aspekte des menschlichen Erlebens vernachlässige. Dem lässt sich entgegenhalten, dass hier zwischen Welterklärung und Weltzugang unterschieden werden muss. Eine wissenschaftliche Sicht schließt persönliche, emotionale oder künstlerische Zugänge zur Welt nicht aus. Im Gegenteil: Die Wissenschaft selbst erforscht die emotionalen und intuitiven Seiten des Menschen mit großem Erfolg und trägt so zu einem umfassenderen Verständnis unserer Natur bei.

Entfremdung von der Natur Ein weiterer Vorwurf besagt, die Wissenschaft habe zu einer distanzierten und ausbeuterischen Haltung gegenüber der Natur geführt. Zwar mag sie in Zeiten eines rücksichtslosen Fortschrittsglaubens instrumentalisiert worden sein, doch dies übersieht wichtige Gegenbeispiele wie Alexander von Humboldt, der bereits im 18. Jahrhundert ein systemisches Verständnis für die Vernetzung der Natur bewies. Heute ist das Gegenteil der Fall: Es sind gerade die Naturwissenschaften, die eindringlich auf die Gefährdung globaler Ökosysteme wie das Klima oder die Artenvielfalt hinweisen und ein tiefes, systemisches Verständnis für deren Komplexität schaffen.

Negative Folgen für Mensch und Umwelt Eng damit verbunden ist die Kritik, dass Wissenschaft und Technologie für globale Probleme wie Umweltzerstörung, Atomwaffen oder die Risiken der Künstlichen Intelligenz verantwortlich seien. Diesem gewichtigen Argument kann man zunächst die zahllosen positiven Errungenschaften, etwa in der Medizin, entgegenhalten. Entscheidender ist jedoch die analytische Trennung von wissenschaftlicher Grundlagenforschung und deren politisch gesteuerter Anwendung. Letztlich aber greift die stärkste Entgegnung: Zur Lösung der von Technologie mitverursachten Probleme wird nicht weniger, sondern mehr und besser angewandte Wissenschaft benötigt, um die notwendige globale Transformation zu bewältigen.

Ideologische Einwände Fest verankerte ideologische, dogmatische oder politische Überzeugungen können zur Ablehnung wissenschaftlicher Erkenntnisse führen, wenn diese den eigenen Weltbildern widersprechen. Dies reicht von religiösen Fundamentalisten, die die Evolutionstheorie ablehnen, bis zu ideologischen Positionen an den politischen Rändern. So gibt es im rechts-konservativen Milieu der USA eine kulturkämpferische Abwehrhaltung, während etwa einige Transgender-Aktivistinnen die biologische Zweigeschlechtlichkeit als soziales Konstrukt in Frage stellen. In beiden Fällen wird die eigene Überzeugung über empirisch überprüfbare Ergebnisse gestellt.

Westliche Kultur-Dominanz Manchmal wird der Wissenschaft vorgeworfen, sie sei eine Fortsetzung des westlichen Kolonialismus, da sie andere kulturelle Wissensformen abwerte. Dem steht das Argument gegenüber, dass wissenschaftliche Methoden prinzipiell kultur-neutral sind. Gerade die Regeln der empirischen Überprüfbarkeit und der sozialen Kontrolle durch die wissenschaftliche Gemeinschaft verleihen ihr einen kulturübergreifenden Charakter, der für Forscher weltweit zugänglich ist und sie von kulturspezifischen Weisheitslehren unterscheidet.

Überforderung des „Durchschnittsmenschen“ Die Komplexität der Wissenschaft kann dazu führen, dass sie als elitär und für viele Menschen unzugänglich empfunden wird, was Misstrauen fördert. Obwohl die Forschung sich nicht an der allgemeinen Verständlichkeit ausrichten kann, ist dieses Problem erkannt. Gezielte Wissenschaftskommunikation, wie sie durch engagierte Journalisten und Forscher betrieben wird, ist ein wichtiger Lösungsansatz, um ein breiteres Verständnis für wissenschaftliches Denken in der Gesellschaft zu fördern.

Diese vielfältigen Kritikpunkte zeigen die Notwendigkeit einer fortlaufenden Reflexion über die Rolle und die Verantwortung der Wissenschaft.

Konsequenzen und Bewertung

Das wissenschaftlich-rationale Modell der Welterklärung hat sich als außerordentlich erfolgreich erwiesen, und seine Ergebnisse prägen das Leben eines Großteils der Menschheit auf fundamentale Weise. Gleichzeitig ist das Wissenschaftssystem nicht perfekt. Es wird von Menschen gestaltet, ist gesellschaftlichen Einflüssen ausgesetzt, kann irren und für destruktive Zwecke missbraucht werden. Seine größte Stärke liegt jedoch in seiner Fähigkeit zur permanenten Selbstkorrektur. Als sich kontinuierlich weiterentwickelndes System bleibt die Wissenschaft unser wirkungsvollstes Instrument, um die komplexen Zusammenhänge unserer Welt zu entschlüsseln und uns der Realität weiter anzunähern.

Zum Weiterdenken

Welche Rolle spielt wissenschaftliches Denken und empirisches Wissen in Ihrem Alltag oder Beruf? Löst der Begriff „Wissenschaft“ eher positive oder negative Assoziationen in Ihnen aus? Würden Sie die Wissenschaft gegen Anfeindungen und Skeptizismus verteidigen – oder wären Sie eher im Kreise der Kritiker?

Mit welcher Wissenschaftsdisziplin sind Sie am ehesten verbunden – welche Bereiche liegen Ihnen besonders fern?

Hat ein Balken in dem Eingangstest Ihre Haltung genau getroffen? Würde dies bei einer Testwiederholung wieder genauso ausfallen?

Info-Grafik

Vorläufer-Themen

Wie weit reichen die Erkenntnismöglichkeiten des Menschen? Was können wir erforschen und was wird uns für immer verborgen bleiben?

Welche grundlegenden Vorstellungen gibt es von unserer Welt und unserem Universum? Wo kommt alles her und wie hängt alles zusammen?

Nachfolge-Themen (Auswahl)

Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?

Zu welchen Schlussfolgerungen hinsichtlich der modernen wissenschaftlichen Erklärung der Welt kann man kommen?

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante YouTube-Videos

Eine Wissenschafts-Show mit Niklas KOLORZ

Fast zwei Stunden Show für ca. 2000 Jahre Wissenschaftsgeschichte. Der Schwerpunkt liegt bei der Astronomie und der Physik. Nett gemacht, wenn man intelligente Unterhaltung sucht.

Claus BEISBART

Ein abgewogenes, unaufgeregtes Gespräch mit einem Wissenschafts-Philosophen über Wissenschaft, ihre Methoden und Grenzen.

SCOBEL über Wissenschaftstheorie

Es geht um das Falsifikationsprinzip von Karl POPPER, also darum, wie man die Gültigkeit von wissenschaftlichen Theorien überprüfen kann.

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Welterklären (innerhalb eines rational-empirischen Blicks): Das systematische Verstehen der Welt durch wissenschaftliche Methoden, die auf Vernunft und Erfahrung basieren. In diesem Projekt: Der erste große Themenbereich, der die Basis für das WELTGESTALTEN schafft.

- Rational-empirischer Blick: Eine Herangehensweise an die Welt, die Vernunft (Rationalität) und systematische Erfahrung (Empirie) als Grundlage der Erkenntnis nutzt.

- Aristoteles: Ein griechischer Philosoph, der als einer der Begründer des wissenschaftlichen Denkens gilt und die Bedeutung von Beobachtung und Logik betonte.

- Experiment: Eine gezielte Untersuchung, bei der Variablen manipuliert und kontrolliert werden, um Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu ermitteln.

- Mathematische Modellierung: Die Beschreibung und Analyse komplexer Phänomene mithilfe mathematischer Gleichungen, Formeln und Methoden.

- Induktion: Das Ziehen allgemeiner Schlussfolgerungen aus spezifischen Beobachtungen oder Experimenten.

- Deduktion: Das Ableiten spezifischer Vorhersagen aus allgemeinen Prinzipien oder Theorien.

- Peer-Review: Ein Prozess, bei dem Experten auf einem Fachgebiet die Qualität, Richtigkeit und Methodik wissenschaftlicher Arbeiten überprüfen.

- Rationale Analyse: Die Untersuchung von Informationen auf der Grundlage von Logik und Vernunft.

- Wiederhol- und Überprüfbarkeit: Die Möglichkeit, wissenschaftliche Ergebnisse durch andere Wissenschaftler unter den gleichen Bedingungen zu replizieren und zu überprüfen.

- Grundannahmen (der Naturwissenschaften): Grundlegende Prinzipien oder Überzeugungen, die das Fundament der naturwissenschaftlichen Forschung bilden, wie Rationalität, Materialismus und Universalismus.

- Materialismus (physikalisches Weltbild): Die Annahme, dass die physische Welt durch reale Substanzen (Materie) und natürliche Prozesse erklärbar ist.

- Newtonsche Bewegungsgesetze: Grundlegende Gesetze der klassischen Mechanik, die die Bewegung von Objekten unter dem Einfluss von Kräften beschreiben.

- Maxwellsche Gleichungen: Gleichungen, die das Verhalten von elektrischen und magnetischen Feldern beschreiben und die Grundlage der klassischen Elektrodynamik bilden.

- Hauptsätze der Thermodynamik: Gesetze, die sich mit Energieerhaltung und Entropie befassen.

- Relativitätstheorie (spezielle und allgemeine): Theorien von Albert Einstein, die das Verständnis von Raum, Zeit, Gravitation und Bewegung revolutioniert haben.

- Quantenmechanik: Eine Theorie, die das Verhalten von Materie und Energie auf atomarer und subatomarer Ebene beschreibt.

- Standardmodell der Teilchenphysik: Ein theoretischer Rahmen, der die bekannten Elementarteilchen und ihre Wechselwirkungen beschreibt.

- Physikalische Weltformel: Eine hypothetische Theorie, die alle fundamentalen Kräfte und Teilchen in einem konsistenten Rahmen vereinen könnte.

- Anthropisches Prinzip: Die Idee, dass die Eigenschaften des Universums für die Entwicklung von Leben günstig zu sein scheinen, was zu Interpretationen wie der Multiversum-Theorie oder der Idee eines zielgerichteten Schöpfungsaktes führt.

- Universalismus (Physik): Das Prinzip, dass die Naturgesetze und -konstanten im gesamten Universum universell gültig sind.

- Reduktionismus: Die Tendenz, komplexe Phänomene durch die Untersuchung ihrer Einzelteile und grundlegenden Komponenten zu erklären.

- Emergenz: Die Idee, dass größere und komplexere Systeme Eigenschaften haben können, die sich nicht aus denen ihrer Einzelteile ableiten oder erklären lassen („Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“).

- Komplexitätstheorie: Ein wissenschaftlicher Ansatz, der sich mit der Untersuchung komplexer Systeme befasst, die emergente Eigenschaften aufweisen können.

- Nichtlineare Dynamik: Ein Bereich der Mathematik und Physik, der sich mit Systemen befasst, bei denen kleine Veränderungen in den Anfangsbedingungen große Auswirkungen auf das Ergebnis haben können (oft im Zusammenhang mit Emergenz).

- Wahrheitsanspruch (der Wissenschaft): Die Frage, ob die Wissenschaft einen Anspruch auf absolute oder endgültige Wahrheit erhebt (der Text argumentiert, dass dies nicht der Fall ist, sondern dass es um Annäherung geht).

- Selbstkorrektur (der Wissenschaft): Der eingebaute Mechanismus in der Wissenschaft, der es ermöglicht, bisherige Erkenntnisse zu revidieren und Theorien anzupassen, wenn neue empirische Daten vorliegen.

- Welterklärung vs. Weltzugang: Die Unterscheidung zwischen dem wissenschaftlichen Bestreben, die Welt rational zu verstehen, und anderen Formen des Erlebens und der Interaktion mit der Welt (z.B. emotional, intuitiv, künstlerisch).

- Ideologische Einwände: Die Ablehnung oder Relativierung wissenschaftlicher Erkenntnisse aufgrund dominanter persönlicher Überzeugungen, Haltungen, Dogmen oder Ideologien.

- Westliche Kultur-Dominanz: Der Vorwurf, dass das rational-wissenschaftliche Weltverständnis eine Fortsetzung kolonialistischer und imperialistischer Praktiken darstellt und „Weisheiten“ aus anderen Kulturen abwertet.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Was sind die wichtigsten Erkenntniswege in den modernen Naturwissenschaften, die im Text genannt werden?

- Welche Rolle spielt die Beobachtung in der wissenschaftlichen Forschung?

- Wie unterscheiden sich Experimente von Beobachtungen als Erkenntnisweg?

- Was bedeutet mathematische Modellierung in den Naturwissenschaften?

- Erklären Sie den Unterschied zwischen Induktion und Deduktion im wissenschaftlichen Kontext.

- Warum ist der Peer-Review-Prozess in der Wissenschaft wichtig?

- Welche Grundannahmen der Naturwissenschaften werden im Text diskutiert?

- Was versteht man unter Materialismus im Kontext des physikalischen Weltbildes?

- Nennen Sie zwei Beispiele für Naturgesetze, die in der Physik grundlegend sind.

- Was ist das Prinzip des Universalismus in der Physik?

Kommentare zu dieser Seite

Ihre Meinung interessiert mich sehr! Angezeigt werden allerdings nur sachliche und respektvolle Kommentare.

Vielleicht möchten Sie alternativ im Weltverstehen-Forum diskutieren?

Gerne können Sie dort mit Ihrem Beitrag auch ein neues Thema eröffnen.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben.

Schreibe einen Kommentar