Der Rote Faden

Wir befinden uns am Startpunkt unserer Reise durch das kurvenreiche Gebiet des Weltverstehens.

Bevor die Wege zu einem Verständnis der Welt und die Wissensbestände selbst zum Thema werden, soll hier etwas zu den Möglichkeiten und Grenzen der Erkenntnisgewinnung selbst gesagt werden. Wir schauen uns kurz an, auf welcher Grundlage wir überhaupt Aussagen über uns und das uns umgebende Universum machen können.

Dieser Ausgangspunkt führt uns dann – über Stationen wie „Weltbilder“, „Menschenbilder“ und „Wissenschaft“ – auf den Weg zu der Form von „WELTERKLÄRUNG“, die in diesem Projekt schließlich die Basis für die „WELTGESTALTUNG“ liefern wird.

Gute Reise!

Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

Können wir die Welt erkennen?

Vorlesen lassen

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

Fangen wir mal im ganz normalen Alltag an:

Dass es Entsprechungen zwischen dem, was wir mit unserem Gehirn erkennen, und der physikalischen Umwelt gibt, leiten wir durch Interaktion mit dieser Außenwelt ab. Beispielsweise dadurch, dass unsere verschiedenen Sinnesorgane ein konsistentes Bild von einer Handlung und dessen Folgen schaffen: Wir sehen z.B. einen Ball, schießen ihn mit einer bestimmten (spürbaren) Kraft in eine bestimmte Richtung (wobei wir den Kontakt unseres Fußes mit dem Ball auch hören) und können ihn dann an dem neuen Ort sehen und mit unseren Händen aufnehmen (was wir wiederum auf mehreren Sinneskanälen zurückgemeldet bekommen). Durch die übereinstimmenden Qualitäten von Rückmeldungen entsteht so etwas wie ein widerspruchsfreies Bild von einer als stimmig erscheinenden Umwelt. Damit wird die Außenwelt für uns berechenbar und unsere Erkenntnisse werden sozusagen immer wieder auf verschiedenen Kanälen validiert, also bestätigt. So weit, so klar!

Theoretisch wäre natürlich denkbar, dass all diese (kohärent erscheinenden) Erfahrungen in unserem Gehirn völlig unabhängig von einer physikalisch existierenden Realität konstruiert werden (was beim Träumen ja scheinbar auch passiert – allerdings lange nicht so perfekt).

Wir kennen aus philosophischen Gedankenspielen, aus den Spekulationen der theoretischen Physik oder aus der Science-Fiction-Literatur fantasievolle Ideen, wie unser Bewusstsein (das für uns einzig wirklich sicher Erfahrbare) getäuscht werden könnte: Besonders beliebt ist das Narrativ, dass unser Erleben das Ergebnis einer digitalen Simulation durch eine überlegene Alien-Rasse darstellen könnte. Solange wir das nicht wüssten, würde das allerdings auf der praktischer Ebene keinen Unterschied machen. Ein Abschalten dieser Simulation würden wir vermutlich ganz „normal“ als (extrem plötzlichen) Tod erfahren.

Angesichts aller von der Menschheit inzwischen angesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse scheint aber die Annahme, dass dies alles ohne Bezug zu einer realen Welt entstanden sein könnte, wenig plausibel. Was könnte Grund oder Anlass dafür sein, dass unser Gehirn uns eine unglaublich komplexe Welt vorgaukelt, die sich nach uns (weitgehend) zugänglichen physikalischen und biologischen Gesetzmäßigkeiten verhält und uns viele exakte Vorhersagen ermöglicht – wenn diese Welt nicht auch tatsächlich existierte? Wäre nicht jede alternative Erklärung wesentlich abwegiger und spekulativer als die Annahme, dass hier ein Anpassungsprozess eines biologischen Systems (Mensch mit Gehirn) an eine physikalische Ausgangslage (reale Welt) erfolgt ist?!

Wir sind an dieser Stelle zum ersten Mal damit konfrontiert, dass uns bestimmte Erklärungsmöglichkeiten „plausibler“ bzw. „wahrscheinlicher“ erscheinen, ohne sie im engeren Sinne beweisen zu können oder die Möglichkeit zu haben, die Gültigkeit alternativer Theorien zweifelsfrei widerlegen zu können. Sind wir dann mit unser Weisheit schon am Ende? Aussage gegen Aussage – 1:1 unentschieden? Nein!

Wie wir weiter unten nochmal genauer feststellen werden: Man sollte von vorneherein jeder Theorie mit großer Skepsis begegnen, die prinzipiell unbeweisbar ist – so wie die Idee mit dem großen Computerspiel als Basis für unser bewusstes Erleben. Wenn es mehrere konkurrierende Theorien gibt, sollte immer die bevorzugt werden, die weniger (willkürliche) Zusatzannahmen macht, also schlanker und eleganter, in sich konsistenter und erfolgreicher hinsichtlich der zu lösenden Aufgaben und Vorhersagen ist.

Zeigt uns unser Gehirn die „wahre“ Welt?

Obwohl diese Überlegungen erst einmal eine gewisse Sicherheit und Zuversicht vermitteln, gibt es auch jede Menge Anlass zur Vorsicht und Bescheidenheit. Wir sind nämlich durch unsere biologischen und psychologischen Vorgaben auf zahlreichen Ebenen eingeschränkt und weit davon entfernt, uns die Möglichkeit einer „objektiven“ oder „wahren“ Erfassung der uns umgebenden Welt zuschreiben zu können.

Auf den ersten Blick erscheint das befremdlich zu sein, da wir doch ein ziemlich widerspruchsfreies Bild unserer Umwelt erhalten – wie oben am Beispiel des Balls beschrieben. Aber wenn wir genauer hinschauen, wird es rasch klar, dass wir keinen direkten Zugang zur Außenwelt haben: Unsere Wahrnehmung ist bestimmt und begrenzt durch den Funktionsumfang unserer Sinnesorgane, durch die Art der Weiterleitung elektrochemischer Signale an die unterschiedlichen Verarbeitungsebenen unseres Gehirns, in dem durch komplexe Interaktion von neuronalen Netzen ein „Bild“ von der Außenrealität erscheint. Dieses innere Bild ist kein Abbild (wie auf einer Mattscheibe einer einfachen Lochkamera oder Camera Obscura), sondern eine aufwendig erstellte Konstruktion, die nicht auf Originaltreue oder Wahrheit hin „programmiert“ wurde, sondern auf Nützlichkeit für das biologische Überleben.

Die Erkenntnis, dass unser Gehirn unsere Wahrnehmung aus unspezifischen elektrochemischen Signalen auf sehr komplexen Wegen zusammenbaut, ist beim Sehen besonders anti-intuitiv. Es werden keine Lichtpunkte auf einen Sensor übertragen – genauso wenig wie Geruchsspuren oder Schallwellen. Interne Verschaltungen in den entsprechenden Gehirnzentren entscheiden darüber, ob ein bestimmtes Signal als Licht oder Schall interpretiert wird. Dabei ist unser Gehirn so flexibel und plastisch, dass nach Bedarf (z.B. nach einer Erblindung) bestimmte Areale anders genutzt werden können (der Bereich des Hörens weitet sich messbar aus).

Die bekannten optischen Täuschungen weisen nach, dass unsere Wahrnehmung durch eingebaute Strukturen und Algorithmen bestimmt wird; ohne permanente Berechnungen unseres Gehirns und den Zugriff auf gelernte Erfahrungen könnten wir die uns umgebende Welt nicht ansatzweise als stabil wahrnehmen.

Noch viel grundsätzlicher erscheinen die Begrenztheiten, wenn man sich bewusstmacht, dass unsere Sinnesorgane nur einen kleinen Ausschnitt der physikalischen Welt erfassen können: Das betrifft z.B. den Frequenzbereich von elektromagnetische Wellen oder Schallwellen, aber auch anderen Naturphänomene, für die wir gar kein Sensorium haben (z.B. Magnetismus oder radioaktive Strahlung).

Trotzdem hat die Menschheit Erkenntnisse gewonnen, die die Mondlandung, die Entfernung eines Gehirntumors und das Abrufen des Wissens der Welt in unserem Smartphone ermöglichen. Auch Flugzeuge starten und landen nicht nach Zufallseffekten, sondern aufgrund exakter Berechnungen von Schwerkraft, Auftrieb und Strömungsgesetzen.

So fürchterlich begrenzt kann daher der mögliche Erkenntnisweg des Menschen nicht sein – selbst, wenn uns der Weg zur „absoluten“ Wahrheit auf ewig verbaut sein sollte.

Philosophische Erkenntnistheorien

Das Ausloten menschlicher Erkenntnismöglichkeiten hat nicht nur praktische und wissenschaftliche Facetten. Spätestens seit dem griechischen Altertum gab es grundlegende philosophische Überlegungen, die sich natürlicherweise noch nicht auf die Arbeitsweise unseres Gehirns bezogen, sondern unsere Erkenntnisprozesse gedanklich zu ergründen versuchten.

Ein bis heute unerreicht-anschauliches Beispiel bildet Platons Höhlengleichnis, in dem die Begrenztheit des menschlichen Erkennens durch die ahnungslose Fixierung auf die unscharfen Schatten symbolisiert wird, die von der unbekannten „wahren“ Realität auf eine Höhlenwand geworfen werden.

Philosophische Erkenntnistheorien lassen sich beispielsweise danach kategorisieren, ob sie eher den Sinneseindrücken (Empirismus) oder den in uns angelegten Fähigkeiten unserer Vernunft (Rationalismus) den Vorrang einräumen. Moderne Denker habe später eine „objektive“ Erkenntnismöglichkeit einer möglichen Realität gleich ganz in Frage gestellt und gehen stattdessen von einer sozialen Übereinkunft aus (Konstruktivismus).

Es erscheint allerdings zweifelhaft, ob die rein gedankliche Beschäftigung mit dem Thema in Zeiten der Neuro- und Kognitionswissenschaften noch mehr als historische Bedeutung hat.

Wenn man den in diesem Buch vorgeschlagenen Weg philosophisch einordnen wollte, könnte man ihn wohl am ehesten „Pragmatismus“ (oder „Realismus“) nennen: Es wird davon ausgegangen, dass die „Wahrheit“ von Wissen und Theorien über die – tatsächlich existierende – reale Welt nach Nützlichkeit und praktischem Erfolg beurteilt werden sollten.

Die erkenntnistheoretische Grundlage für dieses Buch

Vorweg sollen die Begrenztheiten noch einmal klar benannt werden:

Als abwegig erscheint die Annahme, dass die als Ergebnis einer wechselvollen evolutionären Entwicklung entstandene zentrale Schaltstelle eines auf biologisches Überleben programmierten Nervensystems in der Lage sein sollte, alle Rätsel unseres Universums zu ergründen. Eine solche Erwartung zu haben, wirkt wie eine grenzenlose Arroganz und Selbstüberschätzung einer Spezies auf einem von Milliarden Planeten, der nach zeitlichen und räumlichen kosmischen Maßstäben nicht viel mehr als ein Nichts ist. Warum sollte bitte unser Gehirn diese Fähigkeit haben? Es unterscheidet sich von seinem Aufbau und seinen Arbeitsprinzipien nur unwesentlich einem Mäusegehirn!

Ist es nicht schon eine Art Wunder, wie weit wir mit unseren Möglichkeiten der Welterfassung und der Welterklärung schon gekommen sind? Geht das nicht schon erstaunlich weit über die Notwendigkeiten einer Arterhaltung in einer bestimmten ökologischen Nische hinaus?

Wir haben unsere biologischen Möglichkeiten durch eine explosionsartige kulturelle Evolution massiv erweitert, haben mit Hilfe der Mathematik manche Grenzen unseres Vorstellungsvermögens überwunden – und trotzdem mögen da Phänomene und Prozesse sein, zu denen wir aus prinzipiellen Gründen niemals Zugang finden können und werden. Vermutlich werden wir niemals sicher erfahren oder verstehen, was vor dem Urknall war – schon die Idee, dass vorher die Dimension „Zeit“ gar nicht existierte, macht uns gedanklich kirre. Vielleicht ergründen wir niemals die Gesetzmäßigkeiten der – inzwischen mathematisch ableitbaren – „Dunklen Materie“. Es ist – wegen der kosmischen zeitlichen und räumlichen Dimensionen – sehr unwahrscheinlich, dass wir jemals erfahren werden, ob da draußen irgendwo noch intelligente Aliens hocken und so wie wir über die große Weltformel nachgrübeln. Und der Versuch, in sieben oder zwölf Dimensionen zu denken, bringt die meisten von uns vermutlich eher in die Psychiatrie als zu einem Erkenntniszuwachs.

Und jetzt?

Jetzt geht es trotzdem weiter!

Es ist nämlich total sinnvoll (pragmatisch), genau dort anzusetzen, wohin uns die bisherige WELTERKENNTNIS gebracht hat. Etwas Besseres haben wir schlichtweg nicht! Deshalb werde ich jetzt eine Reihe von Thesen, Annahmen oder Axiome aufführen, die sozusagen das Fundament für alle weiteren Überlegungen und Argumentationen in diesem Text bilden.

Alles, was folgt, basiert auf folgenden erkenntnistheoretischen Annahmen:

- Es gibt eine äußere physikalische Realität, die unabhängig von unserem subjektiven Erleben existiert.

- Der menschliche Geist ist grundsätzlich in der Lage, Beziehungen zwischen Innen- und Außenwelt herzustellen, zu beschreiben und zu kommunizieren.

- Es sind prinzipiell ganz verschiedene Zugänge zur Welterfassung vorstellbar (z.B. systematische Beobachtung, kontrollierte Experimente, Meditation, Drogenrausch, ritueller Tanz, Naturerleben, Traumdeutung, Offenbarungen, …).

- Bei diesen Erkenntnisversuchen gibt es Entwicklungen und Fortschritte, die allerdings in den unterschiedlichen Zugangswegen ganz verschieden ausfallen.

- Die soziale Verständigung über Erkenntnisfortschritte (oder Annäherungen an „Wahrheiten“) ist davon abhängig, dass man sich auf einen gemeinsamen Zugangsweg und die in diesem Kontext „passenden“ bzw. vereinbarten Regeln einigt. Ansonsten sind Auseinandersetzungen über mehr oder weniger „Wahrheitsgehalt“ müßig bzw. sinnlos.

- Die Bewertung der „Güte“ von Erkenntnissen hängt davon ab, welche Funktion diese haben bzw. haben sollen: So ist z.B. der Wunsch nach exakter Vorhersagen bestimmter Ereignisse oder die Entwicklung von komplexen Technologien auf andere Maßstäbe/Kriterien angewiesen als die Optimierung der Auslegung/Interpretation prophetischer Offenbarungen oder das Durchdringen der mystischen Kräfte eines Wasserfalls.

- Es besteht kein ernsthafter Zweifel daran, dass sich bei der Erkenntnis/Kontrolle/Vorhersage der Welt bestimmte Zugangswege als überlegen erweisen könnten und erwiesen haben.

Zum Weiterdenken

Wo stehen Sie nach dem Lesen dieses Kapitels? Sind Sie eher skeptischer oder zuversichtlicher hinsichtlich Erkenntnismöglichkeiten des Menschen geworden? Wollen Sie nochmal ausprobieren, wo Sie bei einer Wiederholung des Tests landen?

In welchen Bereichen erleben Sie die Grenzen der Welterfassung als besonders undurchdringlich? An welchen Stellen würden Sie am liebsten einen Blick hinter die „Kulissen“ werfen? Glauben Sie, dass das zu Ihren Lebzeiten noch gelingen wird?

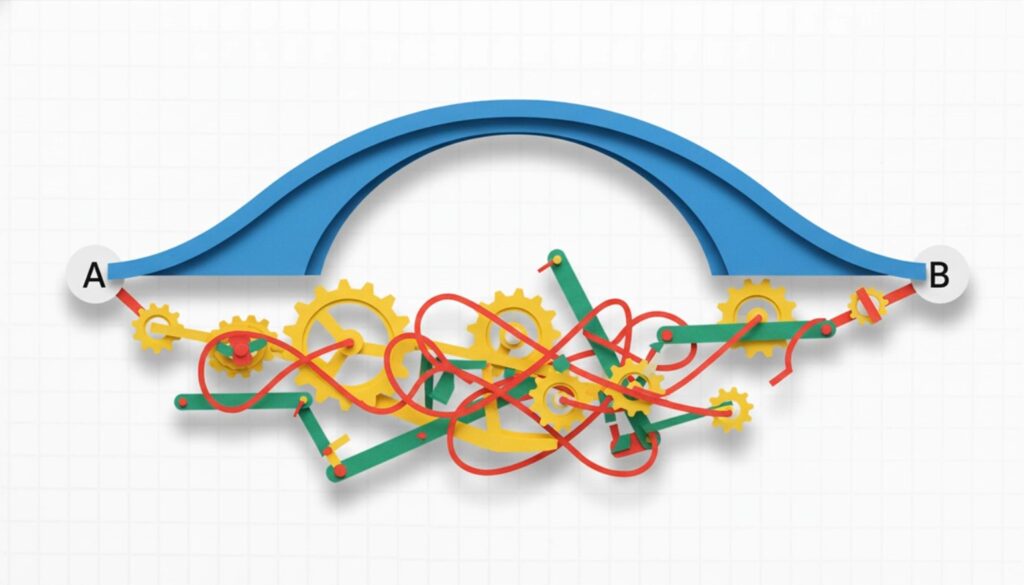

Info-Grafik

Nachfolge-Themen

Wie funktioniert Wissenschaft? Warum hat sie so eine einzigartige Bedeutung für die WELTERKÄRUNG? Wie groß sind Risiken und Missbrauchsgefahr?

Welche grundlegenden Vorstellungen gibt es von unserer Welt und unserem Universum? Wo kommt alles her und wie hängt alles zusammen?

Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante YouTube-Videos

Erklär-Video „Erkenntnistehorie“

Eine kurze und leicht verständliche Einführung in die Grundfragen der Erkenntnistheorie.

Claus BEISBART (bei SRF-Sternstunden)

Ein abgewogenes, unaufgeregtes Gespräch mit einem Wissenschafts-Philosophen über Wissenschaft, ihre Methoden und Grenzen. Das Thema „Corona-Pandemie“ spielt eine Rolle.

Gerald WOLF (Hirnforscher)

Ein kurzes, leicht verständliches Gespräch über Möglichkeiten und Grenzen menschlicher Erkenntnis.

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Erkenntnistheorie: Der philosophische Bereich, der sich mit der Natur, den Möglichkeiten, Grenzen und der Rechtfertigung von Wissen beschäftigt.

- Konstruktion von Realität: Der Prozess, bei dem das Gehirn sensorische Informationen und Erfahrungen interpretiert und organisiert, um ein kohärentes Bild der Außenwelt zu schaffen, das nicht unbedingt eine exakte Kopie ist.

- Simulationstheorie: Die hypothetische Annahme, dass unsere gesamte Realität eine künstliche Simulation ist, möglicherweise von einer fortschrittlicheren Zivilisation.

- Parsimonie (Ockhams Rasiermesser): Ein wissenschaftstheoretisches Prinzip, das besagt, dass die einfachste Erklärung, die die wenigsten Annahmen macht, in der Regel die wahrscheinlichste ist.

- Realismus: Eine erkenntnistheoretische Position, die annimmt, dass eine unabhängige Realität existiert, die unabhängig von unserem Bewusstsein ist und erkannt werden kann.

- Konstruktivismus: Eine erkenntnistheoretische Position, die davon ausgeht, dass Realität nicht objektiv existiert, sondern vom Beobachter oder der sozialen Gruppe konstruiert wird.

- Skeptizismus: Eine philosophische Haltung, die die Möglichkeit sicheren Wissens grundsätzlich in Frage stellt oder bezweifelt.

- Empirismus: Eine erkenntnistheoretische Position, die die Sinneserfahrung als primäre oder einzige Quelle des Wissens betrachtet.

- Rationalismus: Eine erkenntnistheoretische Position, die die Vernunft als primäre oder einzige Quelle des Wissens betrachtet.

- Pragmatismus: Eine philosophische Richtung, die die Wahrheit oder Bedeutung von Ideen und Theorien nach ihrer praktischen Nützlichkeit und ihren Konsequenzen beurteilt.

- Kulturelle Evolution: Die Veränderung von Ideen, Verhaltensweisen und Technologien innerhalb einer menschlichen Population über die Zeit, die nicht durch biologische Vererbung bedingt ist.

- Objektive Erkenntnis: Wissen, das unabhängig von subjektiven Meinungen, Gefühlen oder Interpretationen ist und der Realität entspricht, wie sie an sich ist.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Welche Begrenzung der menschlichen Erkenntnismöglichkeiten wird im Text „Über Erkenntnis – Weltverstehen“ besonders hervorgehoben und als abwegig betrachtet?

- Wie wird im Text das Alltagsbeispiel des Balls verwendet, um die Konstruktion von Realität zu veranschaulichen?

- Warum erscheint die Simulationstheorie, trotz ihrer theoretischen Möglichkeit, den Texten zufolge wenig plausibel?

- Was versteht man laut den Texten unter dem Prinzip der Parsimonie (Ockhams Rasiermesser) im wissenschaftstheoretischen Kontext?

- Wie unterscheiden sich laut den Texten die erkenntnistheoretischen Positionen des Empirismus und Rationalismus?

- Warum haben wir laut den Texten keinen direkten Zugang zur Außenwelt?

- Welche Rolle spielen laut den Texten die Sinnesorgane bei der Wahrnehmung der Außenwelt?

- Was zeigen optische Täuschungen laut den Texten bezüglich unserer Wahrnehmung?

- Warum ist es laut den Texten wichtig, sich auf einen gemeinsamen Zugangsweg und Regeln zu einigen, um über Erkenntnisfortschritte zu sprechen?

- Welche erkenntnistheoretische Position wird im Text „Über Erkenntnis – Weltverstehen“ als Grundlage für die weiteren Überlegungen eingenommen?

Kommentare zu dieser Seite

Ihre Meinung interessiert mich sehr! Angezeigt werden allerdings nur sachliche und respektvolle Kommentare.

Vielleicht möchten Sie alternativ im Weltverstehen-Forum diskutieren?

Gerne können Sie dort mit Ihrem Beitrag auch ein neues Thema eröffnen.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben.

Schreibe einen Kommentar