Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

Gemeinsame Herkunft

Vorlesen lassen

Während der Mensch aus physikalischer und chemischer Perspektive fraglos ein Bestandteil der materiellen Welt und dessen Naturgesetzlichkeiten ausgeliefert ist, verbindet uns aus biologischer Sicht unsere DNA (also unsere Erbinformation) eng und unlösbar mit jedem anderen Lebewesen, das jemals diesen Planeten bewohnt hat. Wissenschaftler sind sich inzwischen darüber einig, dass es ein Kontinuum bis zu einem ersten Ur-Lebewesen gibt („LUCA“ – Last Universal Common Ancestor), das vor ca. 3,6 Milliarden Jahren existiert hat.

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

Wenn auch die Geschichte des Lebens auf unserem Planeten extrem faszinierend ist, interessiert uns in Bezug auf unsere Zielsetzung (Erklärung menschlichen Verhaltens) sozusagen nur der letzte Zipfel des Evolutionspfades: Wie groß ist der Anteil unseres Seins, der sich durch unsere Verankerung in den Strukturen und Prozessen der Klasse der Säugetiere erklären lässt? Oder anders gefragt: Wieviel Tier steckt im Menschen? Und insbesondere: Wie eng ist die Verbindung zu anderen Mitgliedern der Familie der „großen Menschenaffen“ (u.a. Schimpansen und Bonobos)?

Die Forschung

In den Büchern von Sapolsky, de Waal und SACHSER wird u.a. über die Beiträge der Tier-Verhaltensforschung und speziell der Primaten-Forschung zur Erhellung dieser Fragestellung ausführlich berichtet. Durch Beobachtungsstudien und mithilfe vielfältiger, oft extrem ausgeklügelten Experimente werden zahlreiche Verhaltensmuster (und ihre Verbindung mit dem jeweiligen Kontext) analysiert, die sich sowohl im Tierreich als auch beim Menschen auftreten. Dazu gehören Phänomene, die wir üblicherweise als Emotionen, Gerechtigkeitsempfinden, komplexe soziale Strukturen, Kommunikation, Werkzeuggebrauch, Lernen und Wissensweitergabe, Denken bzw. Planen und Ich-Bewusstsein bezeichnen würden.

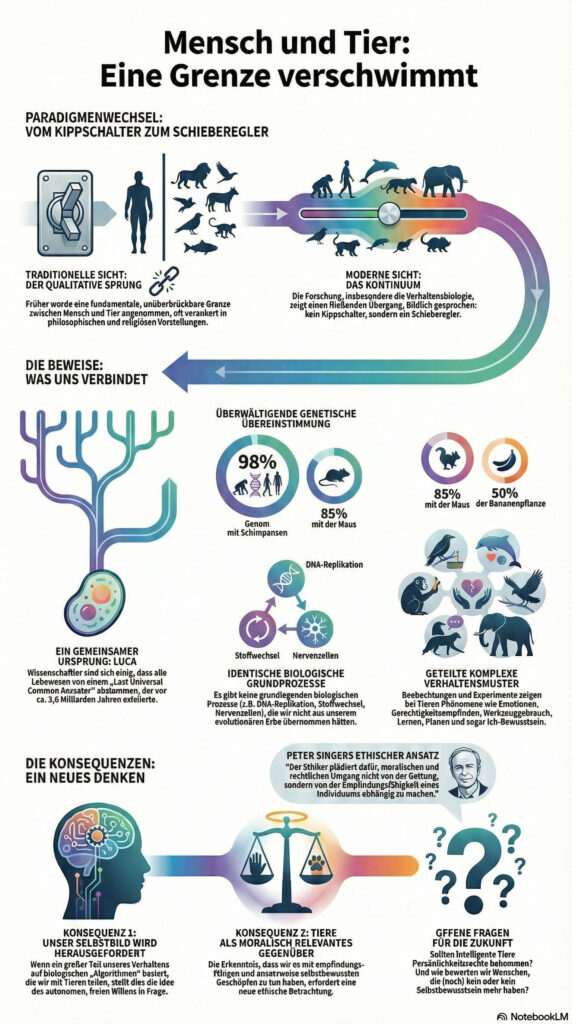

Insgesamt kann man festhalten, dass die Forschung die letzten Jahrzehnte unser Bild vom Kompetenz- und Intelligenzspektrum unserer tierischen Vettern erheblich verändert bzw. erweitert hat. In immer mehr Bereichen schwindet die Vorstellung von einem qualitativen Sprung zwischen Tier und Mensch zugunsten eines Kontinuums: Entgegen traditioneller philosophischer und religiöser Vorstellungen haben wir es hier – bildhaft gesprochen – nicht mit einem Kippschalter, sondern mit einem Schieberegler zu tun.

Konsequenzen für unser Selbstbild

Aber was bedeutet das für unser Menschenbild als Ganzes? Kann das Bild vom autonomen Individuum aufrechterhalten werden, wenn ein beträchtlicher Teil unseres Alltagsverhaltens offensichtlich auf Mustern (heute würde man sagen: „auf Algorithmen“) aufbaut, die schlichtweg unser biologisches Erbe darstellen und bei unseren tierischen Verwandten in oft frappierender Ähnlichkeit auftreten? Was bedeutet es z.B., wenn schon bei Mäusen nachgewiesen werden kann, dass eine anregende Umwelt eine optimistischere Bewertung von Situationen ermöglicht? Dass Defizite in der mütterlichen Betreuung das eigene zukünftige Brutpflegeverhalten von Mäuseweibchen determiniert?

Ja – natürlich kommt bei uns noch der ganze kulturelle Überbau dazu: Aber hier geht es um grundlegende hormonelle Regulationskreisläufe, die nach dem gleichen biologischen Schema ablaufen.

Diese Frage gewinnt noch an Bedeutung, wenn wir jetzt die Perspektive wechseln und nicht mehr das beobachtbare Verhalten, sondern die zugrundeliegenden biologischen Prozesse betrachten.

Vermutlich würde niemand in Frage stellen, dass auch komplexeres tierisches Verhalten seine Ursache in einem Zusammenspiel von biologischen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen hat, die in zahlreichen Regelkreisen mit einander verbunden sind. Dazu gehören Faktoren wie die grundlegende genetische Ausstattung, die bedeutsame Rolle der epigenetischen Einflüsse, Instinkte und Reflexe, automatisierte motorische Abläufe und das hormonelle und neuronale Steuerungs-System. Ohne Zweifel spielen auch die jeweils wirkenden physikalischen und sozialen Umweltbedingungen für die Entwicklung und Reifung von Individuen und ihren Verhaltensoptionen eine Rolle.

Schaut man auf die Ebene der Teilprozesse – bis hin in die unfassbar komplexen Forschungen der Zellbiologie – dann wird schnell deutlich: Es gibt keine grundlegenden biologischen Prozesse, die wir nicht aus unserem evolutionären Erbe übernommen hätten; es gibt in der Welt des Lebendigen nur ein Grundprinzip der DNA-Replikation, der Zellteilung, des Stoffwechsels oder der Nervenzelle. Das ist auch keineswegs überraschend, wenn man berücksichtigt, dass wir nach neuesten Schätzungen in 98% unseres Genoms mit Schimpansen übereinstimmen (bei der Maus sind es 85%, beim Huhn 60% und bei der Bananenpflanze ca. 50%).

Resümee

Worauf will ich hinaus? Wenn sowohl auf der Ebene der biologischen Prozesse (und deren evolutionärer Verankerung), als auch im beobachtbaren Verhalten eine oft irritierend weitgehende Übereinstimmung zwischen (bestimmten) Tieren und dem Menschen besteht – und wenn wir uns einige sind, dass das Verhalten der Tiere letztlich biologisch determiniert ist (und nicht durch einen autonomen freien Willen) – dann müssen wir zugestehen, dass auch wir mit unserem Erleben und Verhalten in einem weit größeren Umfang biologisch bestimmt sind, als das unserem intuitiven Empfinden und den gängigen Narrativen entspricht.

Die Sichtweise eines kontinuierlichen Übergangs zwischen Mensch und Tier hat aber auch auf der anderen Seite Konsequenzen (bzw. sollte sie haben): Wir müssten uns der Tatsache stellen, dass wir es mit empfindungsfähigen und ansatzweise sich selbst bewussten Geschöpfen zu tun haben und damit mit einem moralisch-relevanten Gegenüber.

Die Tierrechte-Bewegung kann sich dabei auch auf bekannte philosophische Vordenker stützen: So plädiert z.B. der australische Ethiker Peter SINGER schon seit Jahrzehnten dafür, den moralischen und rechtlichen Umgang mit Lebewesen nicht von der Zugehörigkeit zu einer biologischen Gattung (z.B. „Mensch“), sondern von der Ausprägung von Empfindungsfähigkeit und Selbstbewusstsein (bei einzelnen Individuen) abhängig zu machen.

Dies führt in letzter Konsequenz zu Schlussfolgerungen, die mit den üblichen Interpretationen von „Menschenwürde“ heftig in Konflikt geraten.

Zum Weiterdenken

Wie stark ist Ihnen die Verwurzelung in der Evolutionsgeschichte und die Nähe zu unseren tierischen Verwandten tatsächlich bewusst? Wie sehr erleben Sie sich als biologisches Wesen? Kratzt die große genetische Gemeinsamkeit und die Übereinstimmung grundlegender biologischer und emotionaler Prozesse (bei praktisch allen Säugetieren) an Ihrem Selbstbild als „Krone der Schöpfung“?

Und andersherum: Wie fremd ist Ihnen der Gedanke, dass überraschend viele Tiere bisher unerwartet große kognitive Fähigkeiten haben – bis hin zu Aspekten von individuellem Selbstbewusstsein? Was löst es aus, wenn immer klarer wird, dass ein Großteil der tierischen Mitgeschöpfe ganz sicher empfindungsfähige Wesen sind? Könnte all das Auswirkungen auf Ihren Bezug zu Naturschutz oder Ihren Ernährungsgewohnheiten bekommen? Sollten – zumindest besonders intelligente – Tiere eine Art kleines Persönlichkeitsrecht bekommen? Darf man Menschen, die (noch) keine Empfindungsfähigkeit und kein Selbstbewusstsein haben (oder diese nicht mehr haben) moralisch anders bewerten und behandeln?

Vorläufer-Themen

Wie funktioniert Wissenschaft? Warum hat sie so eine einzigartige Bedeutung für die WELTERKÄRUNG? Wie groß sind Risiken und Missbrauchsgefahr?

Parallel-Themen

Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?

Nachfolge-Themen

Lüftet die Hirnforschung bald die letzten Geheimnisse über das menschliche Bewusstsein? Haben wir ein Gehirn oder sind wir unser Gehirn? Bleibt das Bewusstsein ein ewiges Geheimnis?

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante Videos

Frans de WAAL (dt. Untertitel)

Ein toller Vortrag über moralisches Verhalten bei Tieren von einem der anerkanntesten Primatenforscher weltweit.

Frans de WAAL und Yuval HARARI (engl.)

Ein extrem spannendes Gespräch über die biologischen Grundlagen unseres Verhaltens und die zukünftigen Eingriffsmöglichkeiten in unsere DNA.

Ein Gespräch mit dem Verhaltensbiologen Norbert SACHSER

Der renommierte Forscher stellt seine Arbeit und sein Buch („Der Mensch im Tier“) vor. Eine leicht verständliche Einführung in ein spannendes Fachgebiet.

Ein Erklärvideo zur Tierethik von Peter SINGER

Eine sehr strukturierte und informative Einführung mit anschaulichen grafischen Erläuterungen.

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Weltbild: Die Gesamtheit der Vorstellungen und Überzeugungen, die ein Mensch oder eine Gruppe über die Welt, ihre Beschaffenheit, ihren Sinn und ihre Entwicklung hat.

- Weltverständnis: Die Fähigkeit oder der Prozess, die Welt und ihre Phänomene zu begreifen und zu interpretieren.

- Mensch/Tier-Grenze: Die konzeptuelle oder biologische Abgrenzung zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Tieren, die traditionell oft als fundamental angesehen wurde.

- Verhaltensbiologie: Die wissenschaftliche Disziplin, die das Verhalten von Tieren und Menschen aus biologischer Perspektive untersucht, oft unter Einbeziehung evolutionärer Aspekte.

- Primatenforschung: Ein Spezialgebiet der Verhaltensbiologie und Zoologie, das sich mit dem Verhalten, der Biologie und der Evolution von Primaten (einschließlich Menschen, Affen und Halbaffen) befasst.

- LUCA (Last Universal Common Ancestor): Der letzte gemeinsame Vorfahre aller heute lebenden Organismen, der vor schätzungsweise 3,6 Milliarden Jahren existierte.

- Verhaltensmuster: Wiederkehrende, typische Abfolgen von Handlungen oder Reaktionen bei Tieren oder Menschen, oft als Reaktion auf bestimmte Reize oder Situationen.

- Emotionen: Komplexe psychophysiologische Zustände, die mit Gedanken, Gefühlen, Verhaltensreaktionen und einem bestimmten Grad an Lust oder Unlust verbunden sind.

- Gerechtigkeitsempfinden: Die Fähigkeit oder Neigung, Fairness oder Ungleichheit in sozialen Interaktionen wahrzunehmen und darauf zu reagieren.

- Soziale Strukturen: Die organisierten Muster von Beziehungen, Hierarchien und Interaktionen innerhalb einer Gruppe von Individuen.

- Ich-Bewusstsein: Die Fähigkeit eines Individuums, sich selbst als von anderen und der Umwelt getrenntes Wesen wahrzunehmen und ein Verständnis für die eigene Identität zu haben.

- Qualitativer Sprung vs. Schieberegler: Metaphern, die eine plötzliche, grundlegende Veränderung (qualitativer Sprung) im Gegensatz zu einem allmählichen, kontinuierlichen Übergang (Schieberegler) beschreiben.

- Autonomes Individuum: Ein Individuum, das als unabhängig, selbstbestimmt und in der Lage angesehen wird, eigene Entscheidungen zu treffen und zu handeln.

- Algorithmen (im biologischen Kontext): Muster oder „Regeln“ auf biologischer Ebene, die Verhaltensreaktionen oder physiologische Prozesse steuern.

- Hormonelle Regulationskreisläufe: Biologische Systeme, bei denen Hormone ausgeschüttet werden, um verschiedene Körperfunktionen und Verhaltensweisen zu regulieren, oft in Rückkopplungsschleifen.

- Regelkreise: Systeme, bei denen ein Ausgangssignal das Eingangssignal beeinflusst, um einen bestimmten Zustand aufrechtzuerhalten oder zu verändern. Im biologischen Kontext beziehen sie sich oft auf physiologische oder verhaltensbezogene Steuerungsmechanismen.

- Genetische Ausstattung: Die Gesamtheit der Gene eines Individuums, die seine Entwicklung, Biologie und Verhaltensanlagen beeinflussen.

- Epigenetische Einflüsse: Veränderungen in der Genexpression, die nicht auf Veränderungen der DNA-Sequenz selbst beruhen, sondern durch Umwelteinflüsse oder andere Faktoren verursacht werden und Verhalten beeinflussen können.

- Instinkte: Angeborene, komplexe Verhaltensmuster, die nicht erlernt werden müssen und für das Überleben wichtig sind.

- Reflexe: Einfache, unwillkürliche Reaktionen auf bestimmte Reize.

- Automatisierte motorische Abläufe: Gelernte Bewegungsabfolgen, die so gut eingeübt sind, dass sie ohne bewusste Anstrengung ausgeführt werden können.

- Hormonelles und neuronales Steuerungs-System: Die endokrinen Drüsen (Hormone) und das Nervensystem (Neuronen), die zusammen komplexe Körperfunktionen, Verhaltensweisen und Reaktionen steuern.

- Zellbiologie: Die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Struktur, Funktion und dem Verhalten von Zellen befasst, den grundlegenden Einheiten des Lebens.

- DNA-Replikation: Der Prozess, bei dem eine Kopie eines DNA-Moleküls erstellt wird, ein fundamentaler Prozess der Vererbung.

- Zellteilung: Der Prozess, bei dem sich eine Zelle in zwei oder mehr Tochterzellen teilt, wichtig für Wachstum, Reparatur und Fortpflanzung.

- Stoffwechsel: Die Gesamtheit der chemischen Prozesse, die in einem Organismus ablaufen, um Energie zu gewinnen und lebenserhaltende Funktionen aufrechtzuerhalten.

- Nervenzelle (Neuron): Eine spezialisierte Zelle des Nervensystems, die elektrische und chemische Signale überträgt und für Kommunikation und Verarbeitung im Gehirn und Körper verantwortlich ist.

- Evolutionäre Verankerung: Die Tatsache, dass bestimmte Merkmale oder Prozesse das Ergebnis der Evolution über lange Zeiträume sind.

- Biologische Determinierung: Die Annahme, dass Verhalten und Eigenschaften primär durch biologische Faktoren (wie Gene oder physiologische Prozesse) bestimmt sind.

- Autonomer freier Wille: Die philosophische Vorstellung, dass Individuen in der Lage sind, ihre Entscheidungen unabhängig von externen oder internen Zwängen zu treffen.

- Empfindungsfähigkeit: Die Fähigkeit, Schmerz, Freude oder andere Gefühle wahrzunehmen.

- Selbstbewusstsein: Die Fähigkeit, sich selbst als Individuum mit eigenen Gedanken und Gefühlen zu erkennen und zu reflektieren.

- Moralisch-relevantes Gegenüber: Ein Wesen, das aufgrund seiner Eigenschaften (z. B. Empfindungsfähigkeit, Selbstbewusstsein) moralische Rücksicht verdient und dem gegenüber wir moralische Verpflichtungen haben.

- Tierrechteregung: Eine Bewegung, die sich für die Anerkennung und den Schutz der Rechte von Tieren einsetzt.

- Peter Singer: Ein einflussreicher australischer Moralphilosoph, bekannt für seine Arbeit im Bereich der Tierethik und des Präferenzutilitarismus.

- Speziesismus (implizit): Die Diskriminierung von Individuen allein aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Spezies. Im Text wird implizit kritisiert, dass die Gattung Mensch als alleiniges Kriterium für moralische Relevanz dient.

- Menschenwürde: Ein Konzept, das dem Menschen einen intrinsischen Wert und Anspruch auf Respekt zuschreibt, unabhängig von seinen Fähigkeiten oder Eigenschaften.

- Krone der Schöpfung: Eine traditionelle Vorstellung, die den Menschen als höchstes und einzigartigstes Wesen in der Schöpfung ansieht.

- Kognitive Fähigkeiten: Geistige Fähigkeiten wie Denken, Lernen, Erinnern, Problemlösen und Sprachverständnis.

- Persönlichkeitsrecht: Rechtliche Anerkennung der Einzigartigkeit und des Wertes eines Individuums, die bestimmte Rechte (z. B. auf Privatsphäre) begründet.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Welche Rolle spielte die Frage nach der Grenze zwischen Mensch und Tier traditionell in der philosophischen und anthropologischen Auseinandersetzung?

- Welche Wissenschaftsdisziplin hat in den letzten Jahrzehnten eine besonders wichtige Rolle bei der Betrachtung der Mensch-Tier-Grenze übernommen?

- Was bedeutet das Konzept des „Kontinuums“ im Kontext der Mensch-Tier-Beziehung laut dem Text?

- Nennen Sie zwei Verhaltensmuster, die laut Text sowohl bei Tieren als auch beim Menschen auftreten und erforscht werden.

- Auf welcher Ebene gibt es laut Text keine grundlegenden biologischen Prozesse, die der Mensch nicht von seinen evolutionären Vorfahren übernommen hätte?

- Wie hoch ist laut neuesten Schätzungen die genetische Übereinstimmung zwischen Mensch und Schimpanse?

- Welche Konsequenz hat die Sichtweise eines kontinuierlichen Übergangs zwischen Mensch und Tier auf die moralische Betrachtung von Tieren?

- Welcher australische Ethiker wird im Text im Zusammenhang mit der Tierethik und dem Kriterium der Empfindungsfähigkeit genannt?

- Was wird im Text als Alternative zum „qualitativen Sprung“ zwischen Tier und Mensch bildlich verwendet?

- Welche Frage stellt der Text im Abschnitt „Zum Weiterdenken“ bezüglich des menschlichen Selbstbildes im Lichte der biologischen Verwandtschaft mit Tieren?

Kommentare zu dieser Seite

Ihre Meinung interessiert mich sehr! Angezeigt werden allerdings nur sachliche und respektvolle Kommentare.

Vielleicht möchten Sie alternativ im Weltverstehen-Forum diskutieren?

Gerne können Sie dort mit Ihrem Beitrag auch ein neues Thema eröffnen.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben.

Schreibe einen Kommentar