Der Rote Faden

Schon in mehreren Kapiteln des Bereiches „WELTERKLÄREN“ haben wir uns mit der zentralen Frage befasst, ob das traditionelle und intuitive Bild vom „autonomen Individuum“ sich (noch) mit den Erkenntnissen moderner Humanwissenschaften in Einklang bringen lässt (s. u.a. „Menschenbild„, „Neurowissenschaften„, „Ichwerdung„).

In diesem Kapitel wechseln wir die Perspektive: Warum – so die Frage – sind wir eigentlich so sicher, dass wir nachvollziehen und beurteilen können, zu welchen Entscheidungen und Verhaltensweisen andere Menschen unter bestimmten Umständen in der Lage sind?

Die spontane Antwort wird in den meisten Fällen sein: Wir spüren, vermuten oder wissen, was WIR getan hätten; was für uns möglich oder auch undenkbar gewesen wäre.

Ist das der angemessene Maßstab?

Und haben wir überhaupt einen anderen?

Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

Das alltägliche Missverständnis

Vorlesen lassen

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

„Man soll nicht von sich auf andere schließen“ – ein Sprichwort, das fast jeder kennt und das in alltäglichen Situationen immer wieder als gutgemeinter Hinweis fällt. Gemeint ist in der Regel: Sei vorsichtig mit deinen Urteilen über andere, denn du weißt nicht, was in ihnen vorgeht. Meist wird es jedoch in einem bestimmten Kontext gebraucht, in dem man jemandem bestimmte (bedenkliche) Motive unterstellt – die man gerade in sich selbst spürt.

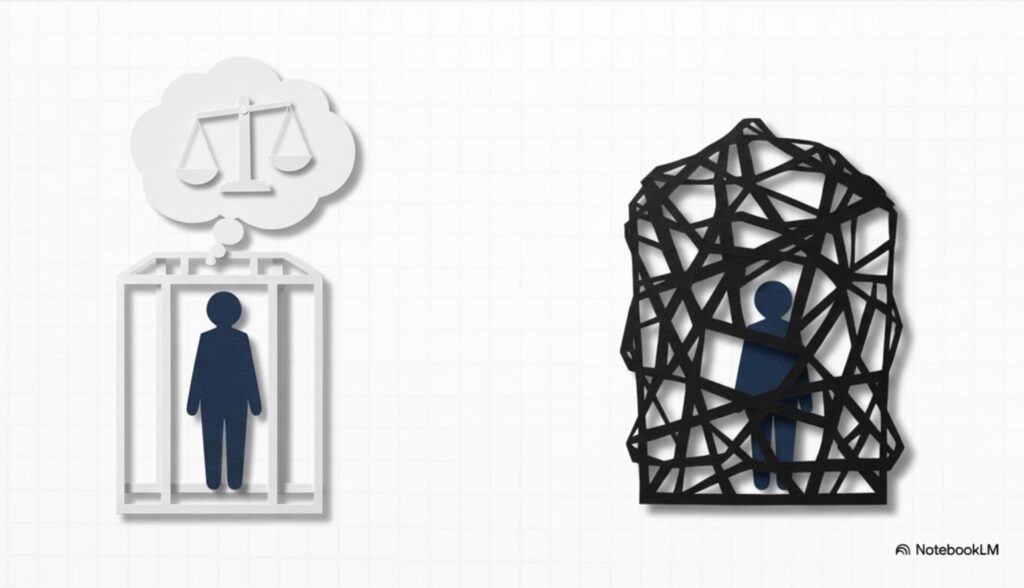

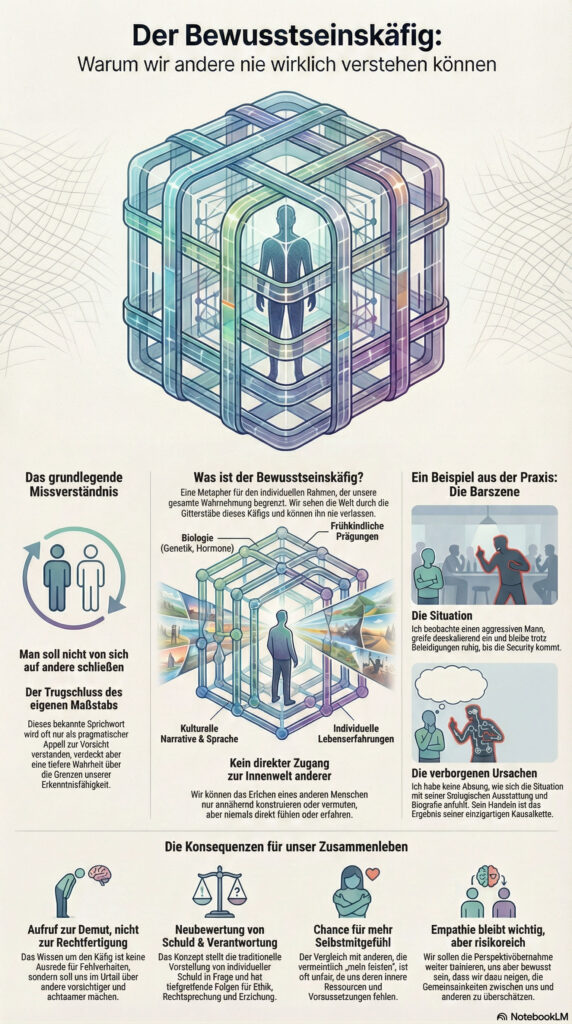

Doch was oft als pragmatischer Appell an Vorsicht und Selbstreflexion gemeint ist, verdeckt eine viel tiefere, wissenschaftlich und philosophisch bedeutsame Wahrheit: Wir sind in unserem eigenen Bewusstsein „gefangen“. Unsere gesamte Wahrnehmung, unser Denken, unser Fühlen und Handeln finden innerhalb eines individuellen Rahmens statt, den wir selbst prinzipiell nicht verlassen können.

Der Bewusstseins-Käfig: Eine metaphorische Annäherung

Stellen wir uns unser Bewusstsein als einen Raum vor, umgeben von Gitterstäben. Diese Stäbe bestehen aus unserer Biologie (Genetik, Hormonsystem, Gehirnstruktur), unseren frühkindlichen Prägungen, unseren kulturellen Narrativen, unserer Sprache und unseren individuellen Erfahrungen. Durch diese Gitter sehen wir die Welt, und durch diese Gitter versuchen wir, andere Menschen zu verstehen – und deren Verhalten zu beurteilen.

Doch wir können diesen Raum nie verlassen. Es ist uns prinzipiell unmöglich, uns in das Erleben eines anderen Menschen wirklich hineinzufühlen. Wir können näherungsweise etwas ähnliches konstruieren, wir können vermuten, imitieren, erzählen lassen. Aber wir haben keinen direkten Zugang zu der inneren Erlebniswelt eines anderen Menschen.

Die wissenschaftliche Fundierung

Neurowissenschaftliche und psychologische Erkenntnisse zeigen, wie sehr unser Denken und Fühlen von frühkindlichen Erfahrungen, neuronalen Verdrahtungen und hormonellen Zuständen abhängt. Was wir als „uns selbst“ erleben, ist das Resultat einer langen, durchweg kausal bestimmten Entwicklung. Unser Verhalten ist – wie in anderen Teilen dieses Projekts dargelegt – nicht Ausdruck freier Wahl zwischen gleichwertigen Alternativen, sondern Ergebnis einer komplexen Ursachenkette.

In dieser Sichtweise wird auch deutlich: Der Versuch, andere zu „verstehen“ oder gar moralisch zu beurteilen, ist notwendigerweise durch unseren eigenen Bewusstseins-Käfig gefiltert. Wir können andere nur in dem Maße verstehen, in dem ihre Erfahrungen, ihre emotionalen Reaktionen und ihre Verhaltensmuster überhaupt anschlussfähig für unsere eigene Innenwelt sind.

Ein Beispiel

Schauen wir uns exemplarisch einen Konflikt zwischen zwei Verhaltensmöglichkeiten in einer brenzlichen sozialen Situation an einem Bar-Tresen an:

Ich werde Zeuge einer Eskalation zwischen einem heterosexuellem Paar, in dem der Mann immer aggressiver und bedrohlicher auftritt. Ich spüre eine Verantwortung, mäßigend und schützend einzugreifen und spreche die Frau an, ob sie Unterstützung braucht. Der Mann wendet sich mir zu und wirft mir einige extreme Beleidigungen an den Kopf, bezeichnet mich u.a. als „schwachsinnigen Looser“. Ich spüre zwar einen gewissen Ärger in mir aufsteigen, bleibe aber gefasst und reagiere darauf nicht. Einige Augenblicke später greift eine Security-Kraft ein und geleitet den Mann ruhig aus der Bar.

Wie denke ich nun über einen Mann, der an meiner Stelle die Beherrschung verloren hätte: Er hätte mit Beleidigungen geantwortet, sich den folgenden Drohungen kampfbereit entgegengestellt und auf ein erstes Schubsen mit einem Faustschlag reagiert, der – aufgrund unglücklicher Umstände – zu einer ernsthaften Verletzung, einer Anzeige und einer Vorstrafe geführt hätte.

Die entscheidende Frage: Hätte der andere nicht – genau wie ich – der Eskalation ausweichen können? Hat er nicht „frei“ entschieden, sich auf einen Kampf einzulassen?

Innerhalb meines Bewusstseinskäfigs ist die Antwort klar: Ja, er hätte; ich konnte es ja schließlich auch! Ich weiß, wie sich das anfühlt, Erregung zu regulieren, die eigenen Impulse zu kontrollieren und sich die möglichen Folgen auszumalen. Und mir ist bewusst, dass meine Selbstachtung nicht von den Äußerungen eines beliebigen Fremden abhängig ist.

Ich habe aber keine Spur von Ahnung, wie sich diese Situation mit der biologischen Ausstattung, den emotionalen und kognitiven Kompetenzen und der sozialen Biografie des anderen anfühlt.

Vielleicht wurden die Steuerungsmöglichkeiten seines Stresssystems schon durch vorgeburtliche Einflüsse dauerhaft geschädigt? Vielleicht spielt der Begriff „Looser“ in der Geschichte seiner Jugend eine dramatische Rolle? Vielleicht hat er bereits vor einigen Stunden eine schwere Kränkung verpacken müssen?

Wie hätte ich in seinem „Bewusstseinskäfig“ gehandelt, handeln können?

Konsequenzen für das Verständnis menschlichen Verhaltens

Wenn wir diese Einsicht ernst nehmen, hat sie tiefgreifende Folgen: für Ethik, für Rechtsprechung, für Erziehung und für die Art, wie wir über Verantwortung und Schuld nachdenken. Wie in dem Kapitel über „Verantwortung, Schuld und Strafe“ gezeigt, wird die traditionelle Vorstellung von individueller Schuld durch diese Sichtweise zumindest stark in Frage gestellt. Wir können nicht mehr naiv davon ausgehen, dass jeder Mensch gleichermaßen in der Lage ist, „richtig“ zu handeln.

Aber: Das Wissen um den Bewusstseins-Käfig sollte nicht zur Auflösung aller Prinzipien oder Gewissheiten führen führen, sondern zur Demut. Es sollte uns vorsichtiger machen im Urteil, achtsamer im Umgang mit anderen und aufmerksamer für die Bedingungen, unter denen Menschen zu dem werden, was sie sind.

Richten wir den Blick auf uns selbst, wird deutlich: Das Wissen um den Bewusstseinskäfig könnte auch ein Grund sein, uns selber gegenüber eine gewisses Milde walten zu lassen: Der Vergleich mit anderen (die vielleicht mehr leisten oder sich altruistischer verhalten) kann schließlich auch zu einem Fehlschluss führen. Dabei gilt doch: Weil wir bestimmte innere Ressourcen unseres Vorbildes einfach nicht haben, müssten wir uns nicht unserer Schwächen schämen!

Und schon lugt eine Versuchung um die Ecke: Das ließe sich ja auch als Rechtfertigung nutzen: „Wie kannst du das von mir erwarten, du weißt ja gar nicht, wie unmöglich sich das für mich anfühlt!“ Der Unterschied: In der Innensicht wäre so eine Täuschung erkennbar; bei der Beurteilung eines anderen kaum.

Resümee: Zwischen Erkenntnis und Verantwortung

Der Bewusstseins-Käfig ist keine Ausrede, kein System der Rechtfertigung. Er ist ein logischer Erklärungsrahmen, der uns hilft, die Grenzen menschlicher Erkenntnis- und Urteilsfähigkeit zu verstehen. Er fordert von uns nicht weniger als eine radikale Neubewertung der Grundlagen unseres Miteinanders. Und er liefert eine Brücke: zwischen der wissenschaftlich fundierten Welterklärung und einer ethisch verantwortungsvollen Weltgestaltung.

Die Sicherheit, mit der wir üblicherweise andere Menschen beurteilen, ist eine Illusion, die der Ignoranz gegenüber unserem Bewusstseinskäfig geschuldet ist.

Sollten wir deshalb unsere Bemühungen von Verstehen und Empathie unterlassen? Natürlich nicht! Es gibt ja erhebliche Schnittmengen bzw. Übereinstimmungen zwischen menschlichen Bewusstseinswelten – insbesondere wenn diese zu gleichen Zeiten und unter sehr ähnlichen kulturellen Bedingungen entstehen. Und natürlich kann man die Perspektivübernahme auch lernen bzw. trainieren.

Und doch ist das Risiko, dass wir die Gemeinsamkeiten überschätzen sehr hoch, weil sich der Blick durch unseren Bewusstseinskäfig so verführerisch und intuitiv überzeugend anfühlt. Keine noch so reflektierende Haltung hat eine Chance gegen die Intensität und Selbstverständlichkeit des unmittelbaren Erlebens.

Letztlich scheint für uns alle UNSERE Welt DIE Welt zu sein!

Für den gesellschaftlichen (z.B. juristischen) Alltag spräche nichts dagegen, die längst bekannten Auswirkungen biologischer und lebensgeschichtlicher Einflüsse bei der Bewertung von Verhalten stärker zu berücksichtigen. Langfristig könnte die psychologische und neurowissenschaftliche Forschung vielleicht sogar in die Lage kommen, objektive Kriterien für das Vorliegen bestimmter Verhaltensmöglichkeiten zu bestimmen (z.B. das Ausmaß der möglichen Impulskontrolle). So etwas ist aber z.Zt. noch Zukunftsmusik…

Zum Weiterdenken

Wie weit kann man seinem Bewusstseinskäfig entfliehen? Kann man das lernen – z.B. als liebender Partner oder als Therapeut?

Lohnt sich die Erziehung zur Empathie, wenn man doch so grundsätzlich im eigenen Denken und Fühlen verfangen ist?

Wann haben Sie sich schonmal deshalb so einsam gefühlt, weil niemand erfassen konnte, wie es bei Ihnen ganz innen wirklich ausah?

Vorläufer-Themen

Wie funktioniert Wissenschaft? Warum hat sie so eine einzigartige Bedeutung für die WELTERKÄRUNG? Wie groß sind Risiken und Missbrauchsgefahr?

Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?

Parallel-Themen

Lüftet die Hirnforschung bald die letzten Geheimnisse über das menschliche Bewusstsein? Haben wir ein Gehirn oder sind wir unser Gehirn? Bleibt das Bewusstsein ein ewiges Geheimnis?

Nachfolge-Themen

Wie stichhaltig ist die individuelle Zuschreibung von Verantwortung und Schuld z.B. für kriminelles Verhalten?

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Bewusstseins-Käfig: Eine Metapher für den individuellen Rahmen aus Biologie, Prägungen, Kultur, Sprache und Erfahrungen, innerhalb dessen unsere gesamte Wahrnehmung, unser Denken, Fühlen und Handeln stattfinden.

- Alltägliches Missverständnis: Die gängige Interpretation des Sprichworts „Man soll nicht von sich auf andere schließen“, die die tiefere wissenschaftliche und philosophische Wahrheit über die Begrenzungen des Bewusstseins verdeckt.

- Kausalkette: Eine Abfolge von Ursachen und Wirkungen, die das Verhalten eines Menschen bedingt, anstatt einer freien Wahl zwischen Alternativen.

- Anschlussfähig: Die Fähigkeit von Erfahrungen, emotionalen Reaktionen oder Verhaltensmustern eines anderen, mit der eigenen Innenwelt in Verbindung gebracht und verstanden zu werden.

- Welterklärung: Der Versuch, die Welt auf wissenschaftlicher und philosophischer Basis zu verstehen. Hier: der erste Teil des Projektes „Weltverstehen“

- Weltgestaltung: Die ethisch verantwortungsvolle Gestaltung des Zusammenlebens und der Welt basierend auf gewonnenen Erkenntnissen. Hier: Der zentrale Bereich des Projektes „Weltverstehen“.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Was versteht der Text unter dem „alltäglichen Missverständnis“ im Zusammenhang mit dem Sprichwort „Man soll nicht von sich auf andere schließen“?

- Wie wird der Bewusstseins-Käfig metaphorisch beschrieben?

- Welche Elemente bilden die „Gitterstäbe“ des Bewusstseins-Käfigs laut Text?

- Warum ist es laut Text prinzipiell unmöglich, sich in das Erleben eines anderen Menschen wirklich hineinzufühlen?

- Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse werden zur Fundierung des Konzepts des Bewusstseins-Käfigs herangezogen?

- Was bedeutet es, dass unser Verhalten laut dem Text das „Ergebnis einer komplexen Ursachenkette“ ist?

- Wie beeinflusst der Bewusstseins-Käfig unseren Versuch, andere zu verstehen oder moralisch zu beurteilen?

- Was ist die zentrale Frage, die das Beispiel mit der Barsituation aufwirft?

- Welche tiefgreifenden Folgen ergeben sich laut Text aus der Einsicht in den Bewusstseins-Käfig für Ethik, Rechtsprechung und Erziehung?

- Warum sollte das Wissen um den Bewusstseins-Käfig nicht zu Resignation führen?

Kommentare zu dieser Seite

(Nur sachliche und respektvolle Kommentare werden angezeigt. Noch lieber wäre mir ein Betrag zu meinem Forum.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben).

Schreibe einen Kommentar