Der Rote Faden

Der Umgang mit Minderheiten ist eine Herausforderung, die sich jeder Gesellschaft stellt; das ist sogar biologisch determiniert.

Wie das Zusammenleben zwischen Mehrheit und Minderheiten konkret gestaltet wird, hängt nicht unwesentlich davon ab, welche ERKLÄRUNG man für die Abweichungen von der Norm zugrunde legt. Hier könnten vor allem die Erkenntnisse zum Tragen kommen, die in den Kapiteln Ichwerdung und Lebenslenkung skizziert wurden. Aber auch die allgemeinen Betrachtungen zu den Menschenbildern sind relevant.

Die Reaktion auf Minderheiten hängt aber auch von kulturellen Trends ab.

In einigen westlichen Gesellschaften hat sich jüngst eine Bewegung entwickelt, die sich unter dem Begriff „Wokeness“ zusammenfassen lässt.

Innerhalb des Bereichs WELTGESTALTUNG gibt es Berührungspunkte zu einer ganzen Reihe von anderen Kapiteln; die entsprechenden Links finden sich unten auf der Seite.

Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.

Fremdheit

Vorlesen lassen

Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:

Die Unterscheidung zwischen Zugehörigkeit und Fremdheit gehört wohl zu den beständigsten und folgenreichsten Erblasten der Evolution. Selbst unsere Fähigkeit zur Empathie bzw. Solidarität ist bis heute davon abhängig, ob wir unser Gegenüber als Teil der „In-Group“ betrachten oder zur „Out-Group“ zählen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass es einmal eine Kultur gegeben haben könnte, in der die Verbindung zwischen den Konzepten „fremd“ und „bedrohlich“ unbekannt war.

Historisch betrachtet ergibt sich hinsichtlich des Umgangs mit gesellschaftlichen oder ethnischen Minderheiten ein komplexes Bild, in dem sowohl integrative als auch exklusive Strategien zu finden sind. Diese Entwicklungen waren stets Ausdruck der jeweiligen Machtverhältnisse, kulturellen Vorstellungen und politischen Ziele.

Einen unbeschwerten „diversen“ menschlichen Urzustand hat es mit hoher Wahrscheinlichkeit niemals gegeben.

Rassismus

So reicht z.B. die Geschichte des Rassismus bis in die griechische Antike zurück; schon damals wurden Hautfarben als Differenzkriterium betrachtet.

Im christlich geprägten Mittelalter blieb die Farbe Schwarz mit negativen Assoziationen verbunden, während sich Weiß zur Farbe christlicher Überlegenheit verfestigte. Mit der Reconquista in Spanien im 15. Jahrhundert entstand eine neue Form des Rassismus, die sich zunächst religiös begründete und Juden und Muslime als „fremde Eindringlinge“ verfolgte.

Im Zeitalter der Aufklärung erhielt der Rassismus ein säkulares Fundament. Gelehrte wie François BERNIER entwickelten Rassensystematiken basierend auf äußeren Merkmalen. Der Kolonialismus verstärkte rassistische Ideologien, die zur Rechtfertigung von Sklaverei, Ausbeutung und Unterdrückung dienten.

Im 19. Jahrhundert entstand der „wissenschaftliche“ Rassismus, der biologische Unterschiede zwischen Menschengruppen postulierte. Joseph Arthur Comte de GOBINEAU gilt als Begründer der modernen Rassenlehre. Im 20. Jahrhundert wurden in vielen Ländern ausgeprägte Formen des Rassismus zu offiziellen Staatsideologien, mit dem katastrophalen Höhepunkt des arischen Rassenwahns der deutschen Nazis.

Anti-Rassismus & Wokeness

Heute existiert Rassismus in vielfältigen Formen weiter, oft subtiler und inzwischen meist ohne expliziten Bezug auf biologische „Rassen“.

Der Kampf gegen Rassismus hat sich zu einem Ausgangspunkt und zentralen Anliegen von Initiativen und Gruppierungen entwickelt, die verschiedenste Formen der Diskriminierung von Minderheiten insbesondere in westlichen Ländern anprangern und bekämpfen.

Zunächst an den amerikanischen Hochschulen, später auch im Kultur- und Medienbereich hat sich sich eine wirkmächtige Szene gebildet, deren Grundhaltung inzwischen oft als „woke“ bezeichnet wird.

Hier kämpfen Aktivisten u.a. aus den Bereichen Anti-Rassismus, Feminismus und LGBTIQ* gegen Vorurteile, Ausgrenzung und Benachteiligungen. Die Ziele ihres Engagements reichen von einer inklusiveren Sprache bis zu konkreten Förder- und Kompensationsmaßnahmen bei Ausbildung und Karriere.

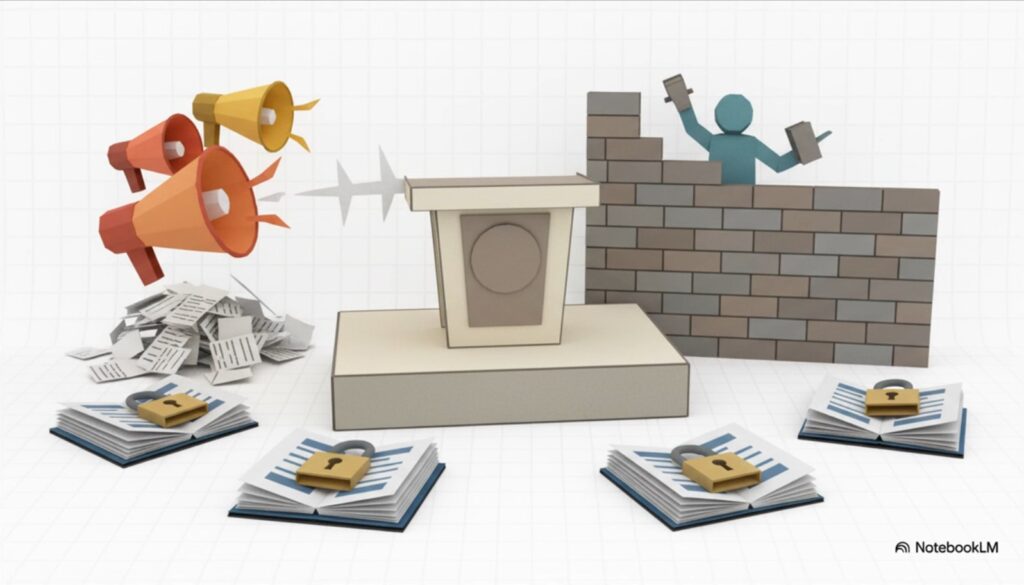

Im Kampf um die Meinungshoheit wird dabei oft mit harten Bandagen gearbeitet: Wer gegen die – oft rigiden – Sprachregeln verstößt oder – vermeintlich – inkorrekte Inhalte verkündet, wird häufig einer vernichtenden öffentlichen Kritik unterzogen („shit-storm“), oft auch in seiner persönlichen Integrität angegriffen und von dem weiteren (auch wissenschaftlichen) Diskurs ausgeschlossen („cancel-culture“). Die Konflikte um „Gender-Sprache“, „kulturelle Aneignung“ und „strukturellen Rassismus“ haben inzwischen einen festen Platz in unserer Medien, Universitäten und Familien.

Gegenbewegung

Nicht überraschen kann es daher, dass auf der konservativen bis rechts-populistischen Seite der Kampf gegen die links-progressive Wokeness-Bewegung leidenschaftlich geführt wird.

Bedeutsamer ist jedoch, dass inzwischen auch zahlreiche Vertreter von fortschrittlich gesinnten, durchaus auch links-liberalen Intellektuellen ihre warnende Stimme erhoben haben. Sie machen auf die Risiken für den demokratischen und wissenschaftlichen Diskurs aufmerksam, wenn ein offener Meinungsstreit bzw. der Wettbewerb zwischen kontroversen Theorien eingeschränkt oder gar verunmöglicht wird.

Ein Teil ihrer Argumentation bezieht sich dabei nicht nur auf den Schaden, den ein radikaler Antidiskriminierungs-Aktivismus für die Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit anrichten kann. Sie machen auch auf die bereits deutlich sichtbaren gesellschaftlichen Kollateralschäden aufmerksam: Ein Teil der massiv gesteigerten Unterstützung für rechts-populistische Parteien kann durchaus als Reaktion auf Frust- und Überforderungsgefühle einer verunsicherten und genervten Mehrheitsgesellschaft verstanden werden. Erstzunehmende Beobachter machen darauf aufmerksam, dass Brexit, Trump I & II und der Erfolg der AfD ohne diese Abwehr-Dynamik gegen eine gefühlte kulturelle Bevormundung bzw. Entfremdung kaum erklärbar wären.

Dazu kommen – zumindest in den angelsächsischen Ländern – eine zunehmende Wut über Regelungen und Programme, die bestimmte Förderungen oder Vorteile an der Zugehörigkeit zu Minderheitsgruppen festmachen. Insbesondere Personen, deren „Privileg“ (und struktureller Rassismus) nur darin besteht, z.B. weiß, cis-geschlechtlich und heterosexuell zu sein, erleben die faktische Bevorzugung anderer Gruppen inzwischen als „umgekehrte Diskriminierung“.

In diesem Zusammenhang stellt sich inzwischen gelegentlich die Frage, ob nicht auch Personen oder Gruppen, die in Bezug auf ihre Merkmale der Mehrheitsgesellschaft angehören, so etwas wie Empathie erwarten können oder gar „verdienen“? Ist es wirklich so abwegig und schwer, sich den Verlust an Tradition, selbstverständlichen Gewissheiten und kultureller Homogenität als „belastend“ und „schmerzhaft“ vorzustellen? Würde man nicht jedem entwurzelten Migranten Gefühle von Identitätsverlust und Verlorenheit zugestehen? Warum sollte man solche leidvollen Gefühle nicht auch bei den Menschen nachfühlen, deren urbane Nachbarschaft sich nach Jahrzehnten der heimatlichen Vertrautheit in eine multikulturelle Szene verwandelt?

Gibt es eine Lösung?

Grundsätzlich gibt es für das Problem der Diskriminierung von Minderheiten zwei Alternativen:

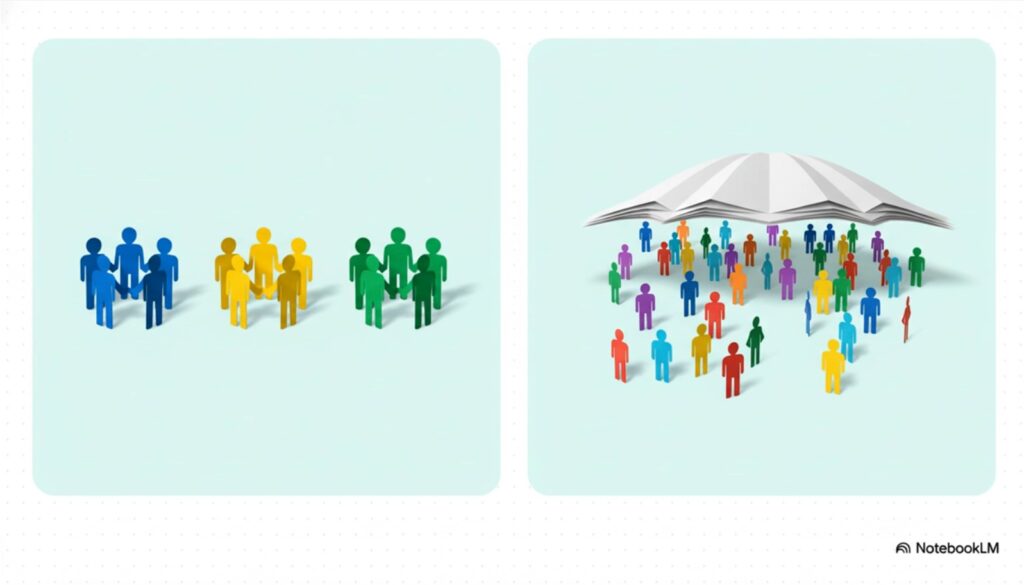

Die erste betont die Zugehörigkeit zu den jeweils identitätsstiftenden Gruppen, stärkt deren Selbstbewusstsein und Selbstermächtigung und schafft Rahmenbedingungen für spezifische – und letztlich parteiliche – Unterstützung – unter Inkaufnahme einer Eskalationsdynamik gegenüber der Mehrheit.

Die Alternative setzt auf einen universalistischen Ansatz, in dem jede Form der Bewertung bzw. Hilfestellung auf die individuellen Gegebenheiten zugeschnitten wird, so dass die Gruppenzugehörigkeit an Bedeutung verliert. Diese Variante hätte den großen Vorteil, dass bei Maßnahmen die tatsächliche Bedürftigkeit im Vordergrund stände und so das Risiko vermieden wäre, dass sich marginalisierte Personen der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Minderheiten benachteiligt fühlen.

Langfristig könnte (nur) so, die Bedeutung der Gruppenmerkmale zum Verschwinden gebracht werden.

Resümee

Die Sozialwissenschaften können durchaus Hinweise darauf geben, welcher Formen eines Minderheitenschutzes eine Gesellschaft eher belasten und spalten bzw. welche Umgangsregelungen eher integrativ und inklusiv wirken können.

Es erscheint auf diesem Hintergrund eher ein Rückschritt zu sein, dass fortschrittliche, an Empathie und Solidarität interessierte Kräfte in einen Sog von radikaler Wokeness geraten sind. So sind sie – ungewollt – eher zu einem förderlichen Faktor für rechtskonservative Entwicklungen geworden.

Langfristig ist dem Ziel einer gerechten und egalitären Gesellschafft mehr gedient, wenn sich gesellschaftliche Auseinandersetzungen an rationalen und empirischen Kriterien orientieren. Dazu gehört nicht nur ein weitgehend offener Meinungsaustausch, sondern ebenfalls die Bereitschaft, auch auf der „eigenen“ Meinungs-Seite auf Differenziertheit, Logik und Fairness zu bestehen. Wer das polemische und undifferenzierte Hochpeitschen von Emotionen einsetzt, um Gegner zu canceln oder zu diffamieren, schadet der ursprünglich „guten“ Sache vielleicht mehr als es die Gegenseite selbst tun kann.

Oder konkret: Wer jedem weißhäutigen Binär-Heterosexuellen ein Bekenntnis zu seinem strukturellen Rassismus abverlangt – und zwar völlig unabhängig von tatsächlichen Einstellungen oder Verhalten – betreibt letztendlich ungewollt das Geschäft der Rechtspopulisten.

Zum Weiterdenken

Ordnen Sie sich eher einer Minderheit oder eher der Mehrheitsgesellschaft zu? Welche Merkmale sind dafür entscheidend?

Für welche Minderheitsgruppe empfinden sie am meisten Sympathie und/oder Mitgefühl? Kennen Sie persönlich Menschen aus dieser Gruppe? Privat, ehrenamtlich oder beruflich?

Haben sie sich selbst einmal als Teil einer Minderheit in einer anderen Kultur gefühlt (außer als Tourist)?

Haben sie schon einmal gedacht, dass man jetzt langsam anfangen müsste, die Mehrheit vor den (übertriebenen) Forderungen bestimmter Minderheien zu schützen?

Vorläufer-Themen

Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?

Zu welchen Schlussfolgerungen hinsichtlich der modernen wissenschaftlichen Erklärung der Welt kann man kommen?

Wie sind die unterschiedlichen WELTZUGÄNGE hinsichtlich der anstehenden Gestaltungsfragen zu beurteilen?

Parallel-Themen

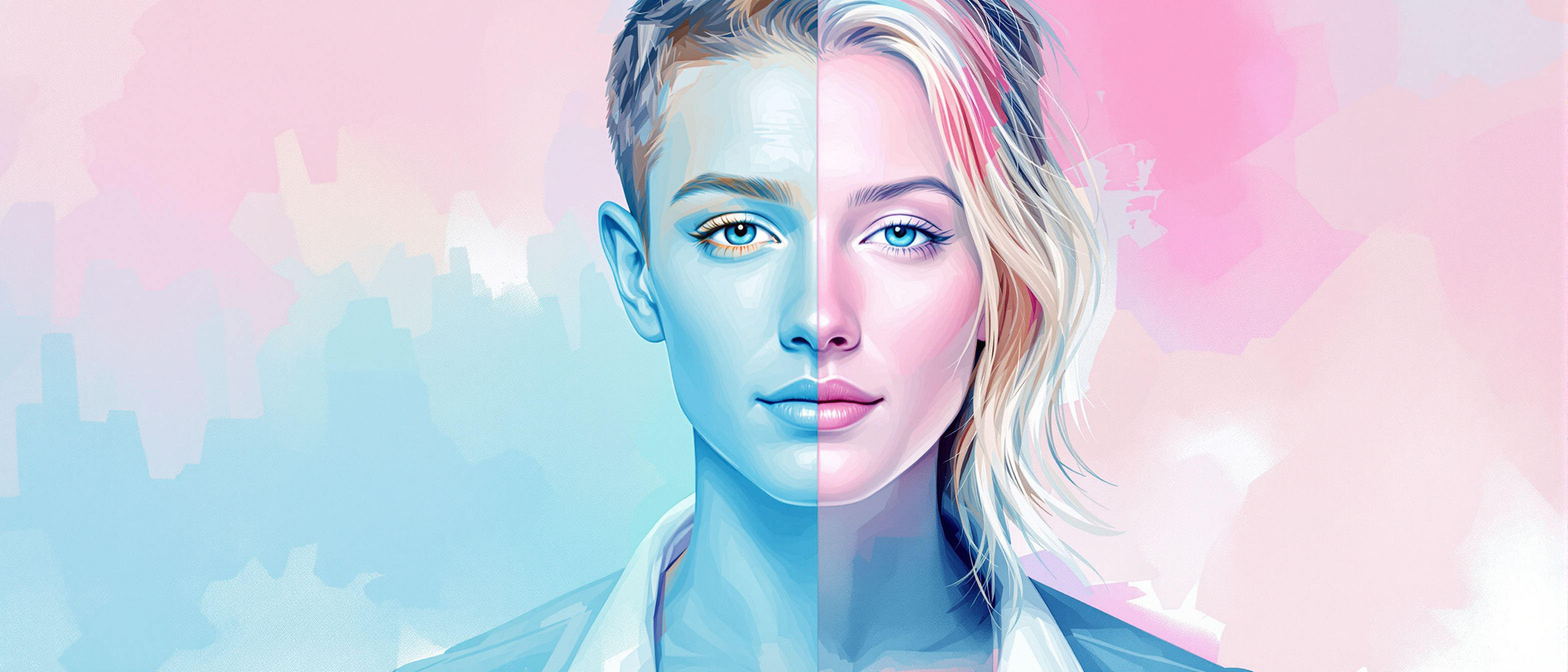

Wie sieht der richtige Umgang mit den Menschen aus, die ihr biologisches Geschlecht nicht annehmen können?

Welche Inhalte sollten der kommenden Generation vermittelt werden, damit sie den enormen Herausforderungen begegnen kann?

Nachfolge-Themen

Resümee

Wie lassen sich die Schlussfolgerungen der WELTERKLÄRUNG für die WELTGESTALTUNG zusammenfassen?

Relevante Buchbesprechungen

Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension

Relevante YouTube-Videos

Yascha MOUNK beim SRF

Ein sehr informatives Gespräch mit dem bekannten Politikwissenschaftler über die Facetten der Wokeness-Bewegung in den USA und bei uns.

Esther BOCKWYT im Interview

Ein informatives Gespräch über ihr Buch („Woke – Psychologie eines Kulturkampfs“) und die Reaktionen darauf.

GLOSSAR

Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe

- Minderheiten: Gruppen von Menschen, die sich in einem oder mehreren Merkmalen von der Mehrheit einer Gesellschaft unterscheiden und oft Benachteiligung oder Diskriminierung erfahren.

- Biologisch determiniert: Durch biologische Faktoren oder Veranlagungen festgelegt oder beeinflusst.

- In-Group: Eine soziale Gruppe, der eine Person angehört und mit der sie sich identifiziert.

- Out-Group: Eine soziale Gruppe, zu der eine Person nicht gehört und die sie als fremd oder anders wahrnimmt.

- Rassismus: Die Überzeugung, dass Menschen aufgrund ihrer vermeintlichen „Rasse“ oder ethnischen Zugehörigkeit unterschiedliche Fähigkeiten, Eigenschaften oder Werte besitzen, was zu Diskriminierung und Vorurteilen führt.

- Säkulares Fundament: Eine Grundlage, die nicht auf religiösen Überzeugungen basiert.

- „Woke“: Ein Slang-Begriff, der eine erhöhte Sensibilität und ein Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeiten, insbesondere in Bezug auf Rassismus und Diskriminierung, beschreibt; oft im Kontext der „Wokeness“-Bewegung verwendet.

- Anti-Rassismus: Die aktive Opposition und der Kampf gegen Rassismus in all seinen Formen.

- LGBTIQ*: Eine Abkürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Intersexuelle, Queer und andere sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten.

- Diskriminierung: Die ungerechte oder benachteiligende Behandlung von Personen oder Gruppen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe.

- Inklusivere Sprache: Die Verwendung von Sprache, die alle Personen einschließt und keine Gruppe ausschließt oder diskriminiert.

- Förder- und Kompensationsmaßnahmen: Maßnahmen, die darauf abzielen, benachteiligte Gruppen zu unterstützen oder Nachteile auszugleichen.

- Meinungshoheit: Die Dominanz einer bestimmten Meinung oder Perspektive in der öffentlichen Debatte.

- „Shit-storm“: Eine Welle der öffentlichen Kritik und Empörung, oft in den sozialen Medien.

- Persönliche Integrität: Die moralische und ethische Unversehrtheit einer Person.

- Cancel-Culture: Das Phänomen, dass Personen aufgrund ihrer Meinungen oder Handlungen aus öffentlichen Diskussionen oder Plattformen ausgeschlossen werden.

- „Gender-Sprache“: Sprachliche Formen, die darauf abzielen, Geschlechtervielfalt und Inklusion auszudrücken.

- „Kulturelle Aneignung“: Die Übernahme von Elementen einer Minderheitenkultur durch Mitglieder einer dominanten Kultur, oft ohne Verständnis oder Respekt für deren Ursprung und Bedeutung.

- „Struktureller Rassismus“: Systematische Formen der Diskriminierung, die in den Institutionen, Gesetzen und Praktiken einer Gesellschaft verankert sind.

- Rechts-populistisch: Politische Bewegungen oder Ideologien, die rechte oder konservative Positionen mit populistischer Rhetorik verbinden und oft auf nationalistische oder fremdenfeindliche Themen setzen.

- Links-progressive: Politische Haltungen oder Bewegungen, die sich für sozialen Fortschritt, Gleichheit und liberale Werte einsetzen.

- Demokratischer Diskurs: Offene und freie Diskussionen über gesellschaftliche und politische Themen in einer Demokratie.

- Wissenschaftlicher Diskurs: Der Austausch von Ideen, Theorien und Forschungsergebnissen innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft.

- Wissenschaftsfreiheit: Das Recht, Forschung und Lehre frei und unabhängig durchzuführen.

- Kollateralschäden: Unerwünschte oder unbeabsichtigte negative Folgen einer Handlung oder Entwicklung.

- Abwehr-Dynamik: Eine reaktive Bewegung oder Haltung gegen eine wahrgenommene Bedrohung oder Einflussnahme.

- Kulturelle Bevormundung: Das Gefühl, dass eine bestimmte kulturelle Norm oder Perspektive von einer dominanten Gruppe aufgezwungen wird.

- Kulturelle Entfremdung: Das Gefühl, dass die eigene Kultur oder Tradition durch äußere Einflüsse verändert oder bedroht wird.

- „Umgekehrte Diskriminierung“: Das Gefühl, dass Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu dieser Gruppe benachteiligt werden, insbesondere durch Förder- oder Kompensationsmaßnahmen für Minderheiten.

- Universalistischer Ansatz: Eine Herangehensweise, die allgemeine Prinzipien oder Werte auf alle Individuen anwendet, unabhängig von ihrer Gruppenzugehörigkeit.

- Bedürftigkeit: Der Zustand des Bedarfs oder der Notwendigkeit von Unterstützung oder Hilfe.

- Egalitäre Gesellschaft: Eine Gesellschaft, in der alle Mitglieder gleiche Rechte, Chancen und sozialen Status haben.

- Rationale Kriterien: Kriterien, die auf Vernunft, Logik und objektiven Überlegungen basieren.

- Empirische Kriterien: Kriterien, die auf Beobachtungen, Erfahrungen und wissenschaftlichen Daten basieren.

- Diffamieren: Den Ruf oder die Ehre einer Person durch falsche oder verleumderische Aussagen schädigen.

- „Weißhäutiger Binär-Heterosexueller“: Eine Person, die weiß ist, sich als Mann oder Frau identifiziert (binär) und sexuell von Personen des anderen Geschlechts angezogen wird (heterosexuell); wird im Text als Beispiel für eine Person der Mehrheitsgesellschaft genannt, die oft als „privilegiert“ betrachtet wird.

Alles erfasst?

Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.

- Was ist laut dem Text eine biologisch determinierte Herausforderung für jede Gesellschaft?

- Wovon hängt es massgeblich ab, wie das Zusammenleben zwischen Mehrheit und Minderheiten gestaltet wird?

- Was gehört laut dem Text zu den beständigsten Erblasten der Evolution in Bezug auf soziale Beziehungen?

- Wann entstand im christlich geprägten Mittelalter die Farbe Weiß als Symbol christlicher Überlegenheit?

- Worauf basierte der „wissenschaftliche“ Rassismus im 19. Jahrhundert laut dem Text?

- Was sind die zentralen Anliegen der „Wokeness“-Bewegung in westlichen Ländern?

- Was sind einige der Ziele des Engagements von Aktivisten im Bereich der „Wokeness“?

- Welche Risiken für den demokratischen und wissenschaftlichen Diskurs sehen Kritiker der „Wokeness“-Bewegung, insbesondere aus liberalen Kreisen?

- Was wird von manchen Personen, deren „Privileg“ darin besteht, zur Mehrheitsgesellschaft zu gehören, als „umgekehrte Diskriminierung“ empfunden?

- Welche zwei grundsätzlichen Alternativen zur Lösung des Problems der Diskriminierung von Minderheiten werden im Text vorgestellt?

Kommentare zu dieser Seite

Ihre Meinung interessiert mich sehr! Angezeigt werden allerdings nur sachliche und respektvolle Kommentare.

Vielleicht möchten Sie alternativ im Weltverstehen-Forum diskutieren?

Gerne können Sie dort mit Ihrem Beitrag auch ein neues Thema eröffnen.

Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben.

Schreibe einen Kommentar